SAÚDE

A A | Seriam irrelevantes os leitores digitais?Cada vez mais brasileiros têm nas telas o suporte principal para leitura. Fenômeno acentua-se entre jovens e periferias. Políticas para difusão literária não podem desprezar, por elitismo, este público – já oprimido social e economicamente Por Jéferson Assumção A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil 2024, além de mostrar que há mais não leitores (53%) do que leitores (47%) em nosso país, também aponta um aumento do uso da internet no tempo livre dos brasileiros, superior a 80%. Diante dessa transição para o digital, uma migração que já aconteceu na música e no cinema há mais tempo, não seria o momento de nos perguntarmos também sobre como as pessoas estão lendo no mundo digital? Quando fazemos as perguntas atuais (sem dúvida necessárias e que precisam continuar a ser feitas), estamos nos referindo à diminuição de leitores ou de leitores de livros? Para fazer um paralelo com a música ou o cinema, isso não seria a mesma coisa que falarmos sobre a diminuição de consumidores de discos ou CDs, ou do público que consome cinema via DVD? A migração de leitores dos livros para o ambiente digital deveria nos fazer perguntar sobre que tipo de leitura se pratica nas redes sociais e ambientes digitais diversos. Novas perguntas são necessárias para a leitura em tempos de profundas mudanças tecnológicas e de impactos nas formas (incluindo a forma-livro). Afinal seria preconceito presumir, sem evidências, que se trata apenas de uma leitura funcional ou passiva a que ocorre nesses ambientes. Apesar do já medido declínio de leitores de livros, observa-se um crescente número de clubes de leitura online (de livros físicos e digitais), além de plataformas de compartilhamento de escritas e de leituras (no Brasil, Skoob, Skeelo e a globalmente utilizada Whatpad). Pode haver nesses ambientes, precisamos perguntar, também uma leitura cultural, crítica e ativa? Questões como essas estão presentes em pesquisas realizadas nos Estados Unidos1, Coreia do Sul2 e China3. Nessas pesquisas, além de se perguntar sobre a leitura de livros, tende-se a aprofundar questionários sobre novos formatos e tipos de leitura, incluindo Webtoons (quadrinhos digitais com rolagem vertical), Webnovels (Romances seriados publicados online, em capítulos diários/semanais), Light Novels (mistura de texto e ilustrações), em plataformas como Webnovel (China), KakaoPage (Coreia), Wattpad (global). Além desses formatos, os estudos também mapeiam o crescente interesse dos leitores por audiobooks e podcasts narrativos (histórias originais em formato de áudio-série), Visual Novels, narrativas interativas com ramificações (escolhas do leitor alteram a história), livros-jogo: que combinam texto com mecânicas de RPG, interativas e atraentes para os nativos digitais. Esses formatos também estão sendo lidos no Brasil? No artigo “A digitalização da leitura e o consumo de informações”, publicado no Jornal da USP em 11 de dezembro de 2024, Leonardo Assis, pesquisador do Laboratório de Cultura, Informação e Sociedade da Escola de Comunicações e Artes da USP, defende a necessidade de a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil não limitar a definição de leitura e de leitor ao objeto livro, o que, segundo ele, “pode restringir a análise de um fenômeno muito mais amplo”. “Definir atualmente o que é um leitor é algo singular e desafiador. Essa questão tem sido impactada por mudanças tecnológicas e culturais desde a popularização de meios de comunicação como o rádio, o cinema e a televisão. Hoje, a internet e as ferramentas de inteligência artificial tornam essa definição ainda mais difusa e complexa. A pesquisa adota como parâmetro o acesso ao livro, seja ele físico ou digital, mas será que isso basta para capturar a realidade da leitura no contexto atual?” Conforme o autor, hoje o consumo de informação acontece em múltiplos formatos e ambientes, com muitos lendo artigos em blogs, notícias em aplicativos, postagens em redes sociais e mensagens em plataformas digitais. Essas formas de leitura, embora não estejam necessariamente vinculadas ao livro, têm um papel significativo na maneira como nos conectamos com o mundo e adquirimos conhecimento. Talvez seja o momento de ampliar os horizontes e reconsiderar como definimos a prática da leitura. A desmaterialização dos suportes da arte é um dado importante do nosso tempo. O vinil, o CD, o DVD deram lugar ao streaming, sem que possamos dizer que as pessoas passaram a ouvir menos música hoje do que há duas décadas. As lojas de disco praticamente não existem mais, assim como as locadoras de DVD e parece evidente que essas mudanças tecnológicas também pressionam o número e a distribuição territorial de nossas livrarias. Neste sentido, falar sobre a diminuição de leitores de livros talvez seja a mesma coisa que falarmos sobre a diminuição de consumidores de discos ou CDs, ou do público que consome cinema via DVDs. Diferentemente do diagnóstico de Walter Benjamim (1892-1940), em seu clássico artigo “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica” (1936), o que temos hoje é a obra de arte na época de sua infinita reprodutibilidade técnica. A escrita é uma tecnologia de gravação da memória externa humana. Ela está presente desde uma tábua de argila suméria até um tablet ou um celular, passando por tantos outros suportes físicos, pedras, couros, papel, madeira etc. Todos esses suportes carregam ou carregaram a escrita e a literatura e possibilitam a leitura. E o suporte digital? O triunfo da informalidade A professora Eliana Yunes faz uma diferenciação entre leitura solidária e leitura solitária, que interessa muito neste momento único da história da tecnologia. A leitura solidária precede a escrita. É a leitura ao redor do fogo, circular, coletiva. A leitura solitária, dos livros, é produto da invenção da imprensa e que teve seu predomínio por cerca de 500 anos. Com o digital, voltamos a ver o crescimento de uma leitura solidária, ou seja, articulada com outras leituras, coletiva e em rede, pressionando não apenas a ideia de leitura solitária, como também a de livro e a de autoria. Junto com isso, há o triunfo da informalidade, ou seja, a dissolução de fronteiras e das legitimações do mundo analógico-formal-industrial. O símbolo máximo dessa dissolução é a convergência tecnológica na figura de um smartphone, em que o toca-discos, a máquina fotográfica, a câmera de cinema e o livro estão em um produto (suporte) só, de base digital. Com essa convergência avassaladora, tudo o que é formal se desmancha no ar do digital – para o bem e para o mal. O grande risco que corremos é a hiperinformalidade destruir as legitimações e com isso o lugar do livro e da educação. Até a democracia corre o risco de sucumbir à ação direta e à hiperinformalidade. Vivemos um momento em que a última geração dos nascidos no mundo analógico, dos livros, se encontra com as primeiras gerações dos nascidos no ambiente digital, os nativos digitais. A próxima geração já não terá mais contato com os nascidos na era tipográfica. Daí a enorme responsabilidade de se passar a essas novas gerações uma defesa do livro, este que é o lugar dos longos encadeamentos lógicos e estéticos, fundamental numa época de fragmentação e de desatenção. Essa defesa, no entanto, não pode ser binária ou disjuntiva, mas sim conectiva, em relação com essa nova realidade. Precisamos entender melhor o mundo digital, observar não apenas suas potencialidades sinistras (em 1924, I.A. Richards, em “Princípios de Crítica Literária”, dizia: “não sondamos ainda as potencialidades sinistras do cinema e do autofalante”, preocupado com os impactos das novas tecnologias de sua época na literatura), mas também suas possibilidades conectivas e seus impactos na dimensão cidadã, nas novas expressões simbólicas e na diversidade estética. Para essa defesa, precisamos também colocar em perspectiva a própria ideia de livro, não apenas de maneira romântica ou idealizada, mas considerando o que ele é na realidade, como produto cultural. Necessitamos pensá-lo em suas dimensões econômica, cidadã e simbólica (estética, criativa). Também devemos colocar em perspectiva o tipo de leitura que se pratica tanto em relação aos livros quanto no mundo digital. Para isso, é necessário propor novas perguntas, ampliando o universo que já conhecemos para dentro dessa realidade cultural, econômica e tecnológica que se impõe. O digital trouxe um ambiente singular ao triângulo do sistema literário “autor-obra-público”, de Antonio Candido. Ele criou um entorno não linear, ponto a ponto, descentralizado, fluido e uma nova economia, compartilhada, digital e colaborativa, que afeta os três elementos do sistema. Como não poderia deixar de ser, a tríade do sistema de Candido traz implícito um intermediário, o editor, que faz materialmente a obra (livro) e se encarrega de oferecê-la ao público leitor. Por ser o dono do meio de reprodução, é ele o elo mais forte da cadeia da economia do livro e muitas vezes condiciona os outros dois elementos (o autor que será publicado e o tipo de obra oferecida para a leitura do público). No entanto, se na era industrial esse intermediário era o único que garantia a produção do livro e sua distribuição ao público, hoje, com a obra de arte na época de sua infinita reprodutibilidade técnica, ele já não é mais elemento incontornável para que o público tenha acesso à obra literária, ou mesmo a produza. No mundo digital, em certos casos, até nem mais existe. Isso sem entrar no tema da Inteligência Artificial (IA), que nos coloca outros elementos ainda mais complexos em termos de produção textual, distribuição e leitura. Poderíamos, por exemplo, perguntar sobre os impactos dessa desmaterialização nos três grandes campos que formam a base de uma política cultural contemporânea: a economia (o livro e sua indústria); a cidadania (a leitura) e o valor simbólico, estético, criativo (a literatura). Se a leitura e a literatura existem antes do livro e independem do seu suporte, a atual desmaterialização do suporte livro impacta negativamente a cidadania e o estético? Traz menos diversidade? Impacta a qual ponto na cidadania? E os livros físicos? Seriam eles os únicos guardiões da diversidade e da perspectiva cidadã? Os livros não vão morrer, certamente. Continuarão, ao lado das novas tecnologias, mas que significado terão para o mundo em que entramos com tanta velocidade? De acordo com o que vemos nas edições da Retratos da Leitura no Brasil, hoje, do ponto de vista de um conteúdo crítico, cidadão ou estético-criativo, não parece haver superioridade no que está sendo lido nos livros na comparação com o universo digital. Basta ver em todas as edições da pesquisa a lista dos títulos que os brasileiros dizem ter consumido. Muito dificilmente a última lista, com livros de autoajuda, entretenimento, liderança e mesmo religiosos é superior qualitativamente em comparação com o que se lê num celular ou tablet, mesmo que em fragmentos. Sem uma pesquisa aprofundada desse universo só podemos fazer conjecturas, mas no mínimo o que se lê no digital é parecido com o que os brasileiros têm lido no suporte livro. O fato é que não temos dados para dizer que a leitura no ambiente digital é ou não menos interessante e impactante do ponto de vista simbólico, cidadão, educacional e cultural. Por se tratar de economia e de negócios (legítimos, é claro), em qualquer parte do mundo o conteúdo cidadão ou de diversidade estética não é exatamente o que norteia mais centralmente os mercados. Basta ver a lista dos mais vendidos em qualquer país do mundo. Os best-sellers, com louváveis exceções, não têm trazido exatamente um aprofundamento crítico e ampliador de nossa ideia de sociedade e de mundo, e talvez não sejam um grande exemplo de invenção e experimento estético. Eles certamente têm seu valor. Formam leitores. São lidos, fruídos e levam emoção e prazer. Mas eles seriam superiores ao que está sendo lido no ambiente digital? Em setembro do ano passado, o então ministro da Cultura da Colômbia, Juan David Correa, fez uma intervenção importante na Bienal do Livro de São Paulo. Na ocasião, ele perguntou aos editores presentes no auditório qual a responsabilidade do mundo editorial no aprofundamento da democracia? Deu como exemplo os livros publicados em seu país. Segundo ele, dos 50 títulos mais vendidos, 48 tinham como tema liderança, competitividade, empreendedorismo, individualismo e autoajuda. Por que não havia entre os livros mais vendidos aqueles que trazem valores mais coletivos e solidários, de debates sobre os temas que mais impactam a sociedade? Os livros não são bons, em si, pelo fato de serem livros, segundo Juan David. No Brasil, temos uma grande diferença. Aqui, o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE/MEC), compra cerca da metade dos livros produzidos em nosso país (quase 40% do faturamento). Além de seu impacto econômico, essas compras equilibram os valores estéticos e cidadãos, porque suas coleções são formadas por meio de comissões de especialistas, que não tratam o livro exclusivamente do ponto de vista do mercado. Isso é bom para todos, diversifica a produção e amplia a bibliodiversidade brasileira. A importância desse programa é enorme para um país com ainda baixos índices de alfabetização e de compreensão plena de um texto complexo – resultado de 300 anos de proibição de se fazer livros aqui, além de 400 anos de escravidão. O gênero livro O escritor argentino Julio Cortázar (1914-1984) dizia haver um “gênero livro”, ou seja, o próprio suporte determinaria a forma, ficcional no caso. O fato é que o livro, como gênero ou como suporte, é, como já falamos, o lugar privilegiado dos longos encadeamentos lógicos e estéticos. É também o lugar por excelência da narração complexa, a formar “uma espécie de todo”, de fechamento e de conclusão. O filósofo coreano Byung-Chul Han, em Favor fechar os olhos – em busca de um outro tempo (Editora Vozes, 2024) defende a narração contra o “liso da tela” e sua rolagem infinita. Ele afirma que os processos narrativos escapam à aceleração, ao instituírem um tempo próprio, interno. É impossível acelerar uma leitura sem perder as nuances, as profundidades e os encadeamentos de uma história. As narrações (histórias escritas ou contadas, os filmes, as peças de teatro, as letras de músicas) instituem um tempo próprio, separado do tempo real e muito longe da vertigem digital. O digital é aditivo, não conclusivo, para Han. A falta de conclusão, de fim, do ponto de vista da saúde, é perturbadora e fator de geração de ansiedade, o que todo pai e mãe de crianças e adolescentes em nosso tempo tem percebido e sofrido. O livro permite sentidos e fins (mesmo os de finais abertos), mas fundamentalmente aqueles livros com impactos estéticos, criativos. Como dizia Umberto Eco em Seis passeios pelos bosques da ficção (Companhia das Letras, 2002), “o texto é uma máquina preguiçosa, esperando que o leitor faça a sua parte”. Poderíamos nos perguntar: diante de suportes mais interativos, eficientes, que fazem tudo, sons, imagens, ideias, quem, então, é o preguiçoso? A leitura atenta, exigente, dos códigos escritos é fundamental para a constituição de um sujeito autônomo e crítico, influindo na capacidade de absorvermos complexidades e de desenvolver o pensamento abstrato, como por exemplo Walter Ong (1912-2003) observou em Oralidade e Cultura Escrita (Papirus, 1998). Por ser uma tecnologia de baixo estímulo, a escrita nos brinda com uma possibilidade única ao nos exigir que nós mesmos façamos as imagens, os sons e os sentidos. Ela é uma tecnologia precária e é justamente essa precariedade sua riqueza maior, porque nos constrói como sujeitos na interação com ela. Mas será que ela também não está presente de alguma forma no mundo digital, apesar das redes sociais e dos vídeos cada vez mais curtos? A questão a saber é se, às margens da interação heterônoma, desatenta e hipnótica do digital, não está se desenvolvendo também uma leitura digital e analógica, coletiva, solidária, feita em rede, trazendo à tona novas perspectivas sobre o Brasil e o mundo, a partir de novos sujeitos políticos e culturais, antes invisibilizados. Apesar da história da educação no Brasil, um país de megadiversidade cultural e de megadesigualdade social, as periferias têm oxigenado o debate cultural e literário brasileiro. E isso tem a ver também com a apropriação da tecnologia digital por essas populações e o uso criativo e autônomo que muitas vezes têm vindo à tona com elas. Precisamos chegar mais perto de como essas leituras são feitas, porque elas qualificam o que pensamos sobre leitores no Brasil, para muito além dos livros do mercado editorial tradicional. Há uma emergência de novos sujeitos políticos e culturais ocupando a cena com suas leituras de mundo e suas escritas, devido às possibilidades do mundo digital e da desintermediação, do comum. Há certo tempo, era comum pensarmos na tríade estado, mercado e sociedade civil, os “ponto gov”, “ponto com” e “ponto org”. Agora há uma outra categoria, o comum, o que aproveita a tecnologia digital para sua expressão e fruição simbólicas e para a invenção de novas formas de ser e viver, do ponto de vista cidadão, simbólico e econômico. É preciso aproximar-se dessas manifestações e enxergar com mais qualidade os novos usos e leituras que dali emergem. É isso o que se percebe nos inúmeros saraus, coletivos articulados na Periferia Brasileira de Letras (PBL), nas redes de bibliotecas comunitárias, pontos de leitura, pontos de cultura, Agência de Notícias das Favelas, Flup etc. São digitais e analógicos, ao mesmo tempo. Digitalógicos, não uma coisa ou outra. | A A |

| OUTRAS PALAVRAS |

Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |

A A | Gasto com saúde no Brasil é a metade do necessário, aponta estudo do SenadoJanaína MichalskìPara se alinhar à média internacional de gastos em saúde, o Brasil precisa dobrar o investimento vigente: passar dos atuais 9,1% do PIB para 19%. A afirmação é do estudo “Cenários de longo prazo para a necessidade de financiamento da saúde”, da Instituição Fiscal Independente (IFI), do Senado Federal. Apresentado nesta segunda-feira (7), em Brasília, o documento também afirma que o envelhecimento da população não é o principal fator de aumento dos custos em saúde até 2070.

Para se alinhar à média internacional de gastos em saúde, o Brasil precisa dobrar o investimento vigente: passar dos atuais 9,1% do PIB para 19%. A afirmação é do estudo “Cenários de longo prazo para a necessidade de financiamento da saúde”, da Instituição Fiscal Independente (IFI), do Senado Federal. Apresentado nesta segunda-feira (7), em Brasília, o documento também afirma que o envelhecimento da população não é o principal fator de aumento dos custos em saúde até 2070. O estudo projeta as necessidades de financiamento do Sistema de Atenção à Saúde brasileiro nos próximos 45 anos (2025-2070), tendo em vista as mudanças no perfil demográfico da população; a dinâmica da inflação setorial, somada à introdução de novas tecnologias; e a ampliação do acesso aos serviços de saúde. Segundo o IFI, se a despesa per capita com saúde no Brasil por faixa etária fosse igual à média observada entre os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), passaria dos atuais R$ 5.027,5 para R$ 10.486,3, e poderia chegar a R$ 16.855,00 em 2050. A projeção considera tanto as despesas privadas quanto as públicas, incluindo todos os níveis federativos (União, estados e municípios). A análise também concluiu que o financiamento da saúde se torna fiscalmente insustentável quando são incorporados outros fatores que afetam as despesas do setor. Entre esses fatores, estão a cobertura populacional dos serviços, a inflação e a tecnologia. Assim, para Alessandro Casalecchi, analista econômico e autor do estudo, – sob a ótica do Regime Fiscal Sustentável (RFS) – o principal desafio do Brasil nas próximas décadas é alocar o orçamento da saúde tendo em vista a sustentabilidade fiscal. “O atendimento pleno da necessidade de financiamento da saúde não é sustentável, ou seja, não é compatível com o atual arcabouço fiscal, se toda essa necessidade for atendida e não houver uma realocação de gastos. O que é muito difícil, porque outros gastos estão, por exemplo, na Previdência, que é uma despesa obrigatória que também cresce impulsionada por fatores semelhantes aos da Saúde”, disse o analista. De acordo com Casalecchi, a transição demográfica, que costuma ser vista como principal causa de crescimento da necessidade de financiamento em saúde, não é o fator mais relevante no cenário brasileiro para as próximas décadas. “O envelhecimento da população vai levar a um aumento da necessidade, mas não é o protagonista desse movimento. Quando a gente inclui outros fatores, como a ampliação de cobertura do sistema público para incluir os desassistidos e também inflação e tecnologia, temos um impacto mais significativo e a necessidade de financiamento passa a crescer de forma mais acelerada”, afirmou. Leia o estudo na íntegra, neste link. | A A |

| BRASIL 61 |

Portal Membro desde 03/09/2021 Segmento: Notícias Premiações: |

A A |

PISO DA ENFERMAGEM: veja ranking dos municípios que recebem maiores valoresMarquezan AraújoEstados e municípios brasileiros já podem consultar os valores complementares para o pagamento do piso da enfermagem referentes ao mês de abril. O montante a ser transferido chega a R$ 776.426.275,56, entre valores destinados à execução municipal e estadual. O município que conta com o maior valor é Belo Horizonte (MG). O ente recebe R$ 9,1 milhões. Em seguida está Fortaleza (CE), com R$ 6,5 milhões. A terceira cidade do ranking é Campo Grande (MS), que recebe R$ 4,7 milhões. Estados e municípios brasileiros já podem consultar os valores complementares para o pagamento do piso da enfermagem referentes ao mês de abril. O montante a ser transferido chega a R$ 776.426.275,56, entre valores destinados à execução municipal e estadual. Os dados constam na Portaria GM/MS Nº 6.893, de 24 de abril de 2025. O município que conta com o maior valor é Belo Horizonte (MG). O ente recebe R$ 9,1 milhões. Em seguida está Fortaleza (CE), com R$ 6,5 milhões. A terceira cidade do ranking é Campo Grande (MS), que recebe R$ 4,7 milhões. Confira a lista das 20 cidades com maiores valores do Piso da Enfermagem

O especialista em orçamento público Cesar Lima explica que o valor que cada ente recebe não leva em conta a quantidade de habitantes, mas sim o número de profissionais que atuam naquele respectivo território. “Alguns municípios recebem mais que outros, apesar de terem a mesma população, porque podem ter contratualização, por exemplo, com uma Santa Casa ou com algum hospital que atende 60% pelo SUS. A Lei Complementar 141 diz que todos os recursos de custeio têm que passar pelos Fundos Municipais ou Estaduais de Saúde. Então, estados e municípios recebem de acordo com o número de profissionais que têm”, afirma. No geral, o maior valor foi para Minas Gerais, com R$ 4.867.626,44 para execução estadual e R$ 106.470.317,21 para execução municipal, com um valor total de R$ 111.337.943,65. Na sequência aparece Bahia, com R$ 78.113.952,49, entre valores de execução estadual e municipal. | A A |

| BRASIL 61 |

Portal Membro desde 03/09/2021 Segmento: Notícias Premiações: |

A A |

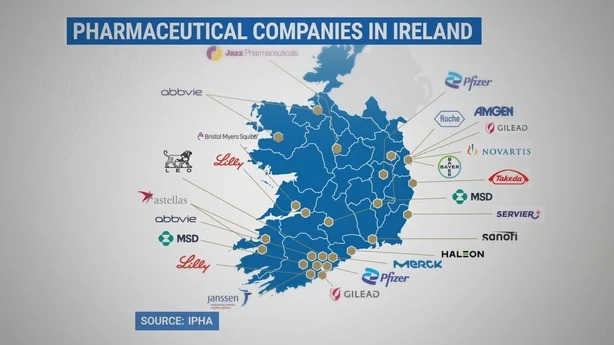

Big Pharma: um maremoto no Norte GlobalTrump busca baratear preço dos medicamentos, por meio de incentivos para fábricas voltarem aos EUA. Em seguida, farmacêuticas com base na Europa impõem exigências perigosas para não abandonar continente. Por que essa disputa afetará o mundo inteiro? No dia 15 de abril, Donald Trump assinou mais uma de suas Ordens Executivas (OE), cujo objetivo declarado é ampliar esforços, já tentados em seu primeiro mandato, para reduzir os preços dos medicamentos prescritos. O título da OE (Presidente Donald J. Trump anuncia medidas para reduzir os preços de medicamentos prescritos) incorre em erro, na medida em que trata também de medicamentos isentos de prescrição. No meu ponto de vista, a medida parece não ir muito além de ser uma tentativa de reagir a uma anunciada queda de popularidade de seu governo. Ao longo de sua leitura, por vários motivos, nada sugere algo além dessa intenção. A ordem executiva trata da ampliação de acesso a medicamentos que, embora de grande consumo pela população, estão longe de atingir o núcleo do interesse comercial da Big Pharma. Genéricos, similares, etc. Produtos nada parecidos com imunoterapias avançadas, oncológicos de última geração e medicamentos para doenças raras, por exemplo. Mas, mesmo com relação àqueles medicamentos de consumo massivo, a ordem de Trump não diz como é que as medidas que propõe contornam a gigantesca dependência de importações desses produtos (acabados ou mesmo de Ingredientes Farmacêuticos Ativos – IFAs) da Índia e, principalmente, da China. Estima-se que metade ou mais dos genéricos e similares consumidos nos EUA são importados dos dois países asiáticos. É claro que os EUA têm capacidade tecnológica para produzir localmente todos esses medicamentos. O que não têm, atualmente, é capacidade produtiva, nem interesse comercial – isto é, empresas que os produzam nos EUA. O espírito dessa OE é estimular a política de reshoring, (transferência de fábricas para o território dos EUA). Mas, na realidade, o resultado desse reshoring é muito controverso e, mesmo que tenha algum sucesso, levará bastante tempo – certamente mais do que os quatro anos de Trump como presidente. Além disso, e muito importante, se as importações de IFAs e acabados não forem isentas das tarifas impostas por ele, os preços dos remédios vão aumentar bastante e não diminuir. Aliás, como comento em seguida, as multinacionais com unidades produtivas na Europa já estão se mexendo para enfrentar a nova conjuntura que se apresenta, solicitando afrouxamento da regulação de medicamentos no território da UE, com muito provável impacto negativo para os usuários. Farmacêuticas exigem mudanças para não deixar Europa“Com as tarifas iminentes de Trump, as empresas farmacêuticas exigem mudanças para permanecer na UE.” Sob este título, o blog Fierce Pharma, noticia propostas empresariais de ajustes na regulação europeia com vistas a poderem resistir ao tarifaço de Trump. Em outros termos, para poderem resistir ao reshoring. As empresas demandantes são Amgen, AstraZeneca, Biogen, Bristol Myers Squibb, Eli Lilly, Gilead Sciences, GSK, Merck & Co., Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Roche, Sanofi e Takeda, todas multinacionais com fábricas na UE, a maioria de matriz norte-americana e todas negociando suas ações na Bolsa de Nova Iorque. As empresas na UE alegam que a política de reshoring custaria algo como 103,2 bilhões de euros até 2029, a menos que a Europa implemente mudanças políticas “rápidas e radicais” na regulação. E quais seriam os ajustes regulatórios demandados? 1) Repensar suas políticas de precificação de medicamentos e propiciar um ambiente comercial mais favorável para medicamentos inovadores. As contribuições da indústria para os gastos públicos com medicamentos teriam aumentado de 15% para 22% nos últimos anos, uma tendência que sugere que a indústria vem suportando o aumento dos gastos vinculados à introdução de novos medicamentos. Em termos mais claros, liberar preços de medicamentos. 2) Simplificar as regras para o desenvolvimento e registro de medicamentos e possibilitar um modelo coordenado e de aprovação única para encurtar o processo de ensaios clínicos multinacionais. Atualmente, ensaios clínicos de fase 3 devem ser realizados em vários países com vistas a garantir a avaliação da efetividade do produto em populações étnica e geneticamente diferentes. 3) Alteração das regras regulatórias relacionadas à propriedade intelectual. Isso incluiria o aumento do prazo de proteção de dados para dez anos (tempo em que as agências reguladoras não divulgam os dados relacionados ao desenvolvimento dos produtos para concorrentes), o que significa mais dois anos adicionais de proteção de mercado, bem como o aumento da exclusividade do mercado de medicamentos para doenças raras dos atuais 10 anos para 12 anos. 4) Eliminação de uma nova taxa de tratamento de águas residuais que as empresas na UE devem pagar e que impõe aos fabricantes de produtos farmacêuticos e cosméticos a responsabilidade de eliminar micro poluentes nos efluentes industriais. A importância do setor farmacêutico à IrlandaAqui, merece um comentário a situação de um pequeno país europeu que, neste século, tornou-se o principal sítio de instalação de unidades produtivas de grandes multinacionais farmacêuticas e, provavelmente, o principal alvo dessa movimentação da Big Pharma na UE – a República da Irlanda. Principalmente devido a uma muito favorável política tributária, praticamente todas aquelas empresas mencionadas acima possuem instalações fabris por lá, conforme a figura abaixo. A Irlanda exportou 100 bilhões de euros em medicamentos em 2024, pouco menos da metade para os EUA. Dentre essas exportações estão medicamentos de alto valor agregado, estes sim, situados no centro do negócio da Big Pharma. Exportações de produtos farmacêuticos representam perto de 30% do PIB da Irlanda. No meu ponto de vista, caso a Irlanda não seja excluída do pagamento das tarifas trumpianas, ela tende a se tornar um país inviável. Penso que aí é que vai ocorrer a principal queda de braço entre a Big Pharma e Trump. Bem mais importante do que a demagógica OE de 15 de abril.  As fábricas de medicamentos situadas na Europa podem ter razão em tentar se defender do maremoto, mas essas quatro medidas gerais, sendo aprovadas, terão um grande perdedor: as pessoas que consomem medicamentos, não apenas na Europa, mas pelo mundo afora. Liberalizar as condições de registro de medicamentos (o que significa diminuir a segurança no seu uso), diminuir a concorrência (o que significa aumentar preços) e atenuar obrigações sanitárias sob a responsabilidade das empresas, talvez sejam ganha-ganha para alguns, perde-ganha para outros, mas sempre perde-perde para a cidadania e para os sistemas públicos de saúde. E, pelo lado da ordem executiva de Trump, o aumento do preço dos medicamentos também será perde-perde para a sociedade em geral. Quem perde?Termino com um comentário sobre a abordagem global do maremoto Trump. É que até agora o debate tem estado apenas no plano macroeconômico e quando chega à microeconomia fica centrado nos impactos sobre as empresas. Entretanto, será preciso avaliar, em cada caso, quem ganha e quem perde nos ajustes provocados por ele. Haverá casos em que os atritos entre o mar e a rocha farão sofrer os mariscos, como nos dois episódios que abordei neste texto. Tanto as disposições da OE de Trump quanto a movimentação da Big Pharma na Europa, caso tenham suas determinações/reivindicações implementadas, trarão impactos negativos para as populações que consomem medicamentos e outros produtos – embora seja muito pouco provável que isso aconteça nos dois casos. E não tenhamos ilusões de que este é um assunto apenas do Norte Global. Chegará aqui, tenhamos certeza disso. | A A |

| OUTRAS PALAVRAS |

Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |

A A |

Brasil: Como tornar o Cuidado um trabalho valorizado?São 25 milhões de pessoas nesta ocupação. Mas as desigualdades persistem. É preciso tratá-la como bem público – com formação adequada, salários dignos e contratos protegidos. Não restrita às mulheres e nem confinada às famílias. Diversos países mostram como fazê-lo Por Nadya Araujo Guimarães Cuidar é um ato essencial. É garantir o bem-estar e sustentar a vida de outra pessoa, o que envolve, entre tantas tarefas, atividades como preparar a comida, dar o banho. Durante a pandemia de Covid-19, essa dimensão do cotidiano ganhou visibilidade e urgência. Mas, passado o momento crítico, o cuidado rapidamente voltou a ser tratado como algo natural, quase instintivo, e próprio das relações familiares — quando, na verdade, é trabalho. Um trabalho fundamental, mas historicamente invisibilizado, desvalorizado e profundamente marcado por hierarquias de gênero, classe e raça. A partir da premissa de que o cuidado é trabalho, colegas e eu conduzimos uma ampla pesquisa internacional sobre seu provimento, marcado por custos elevados e profundas desigualdades. O objetivo foi entender como diferentes sociedades organizam a oferta de cuidado remunerado, como a pandemia afetou essa ordem e de que modo, sob distintos regimes de bem-estar, as formas de organização social do cuidado no pós-pandemia se reconfiguraram. Buscamos mapear quem cuida, em que condições e com quais vínculos, revelando os contornos deste campo de trabalho. No centro da nossa análise esteve o reconhecimento da heterogeneidade das formas que o trabalho de cuidar pode assumir. Foi essa diversidade que nos levou à necessidade de construir uma tipologia capaz de organizar esse campo múltiplo, marcado por diferentes arranjos e intensidades. Chamamos essa proposta de “halos do cuidado” — uma imagem que remete à ideia de camadas concêntricas, nas quais variam a intensidade, a pessoalidade e a domesticidade do cuidado prestado. A tipologia permite classificar as ocupações segundo três critérios fundamentais: o tipo de interação (direta ou indireta), a frequência (recorrente ou eventual) e o espaço em que o cuidado se realiza (doméstico ou não doméstico). De acordo com esses parâmetros, identificamos cinco grandes grupos ocupacionais, organizados segundo o grau de proximidade com quem recebe cuidado — do mais próximo ao mais distante da relação pessoal e cotidiana. Modelo brasileiro aprofunda desigualdadesA aplicação dessa metodologia ao caso brasileiro trouxe informações contundentes. Em 2023, o trabalho de cuidado remunerado mobilizava cerca de 25 milhões de pessoas — o equivalente a um quarto da força de trabalho do país. No núcleo mais íntimo, denso e cotidiano desse mercado — o cuidado doméstico, direto e recorrente — predominavam, de forma marcante, as mulheres negras. Segundo dados da PNAD Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – IBGE), elas representavam 62% das trabalhadoras do cuidado direto e 61% do cuidado indireto realizados no domicílio. E são justamente essas trabalhadoras que enfrentam as condições mais adversas: remunerações baixas (menos de sete dólares por hora, em média), jornadas extensas e escassa proteção social. A formalização é mínima. Apenas 21% das mulheres que prestam cuidado direto no domicílio estão inscritas na Previdência. No caso do cuidado indireto doméstico, esse percentual é similar: meros 25%. A comparação com outros países torna ainda mais evidente o caráter estruturante dessas desigualdades. Na França, por exemplo, o provimento do cuidado externalizou-se largamente em relação ao domicílio, deslocando as atividades de cuidado do âmbito doméstico para instituições ou serviços organizados fora das residências. Esse processo implica a transferência, parcial ou total, do cuidado familiar para arranjos públicos ou mercantis, mediado por políticas, organizações e vínculos formais de trabalho. Neste país europeu, o Estado desempenha papel central no financiamento e regulamentação do cuidado, sobretudo nas áreas de saúde e educação infantil. Ali, o mercado é intermediado por empresas e associações, mas o trabalho é regulado, há exigência de certificações e a ele se associam direitos e proteções. Na Colômbia, diferentemente, destaca-se o peso do mercado, onde é forte a presença de contratos por tarefa em um contexto de baixa participação estatal. O Brasil parece configurar um outro arranjo: entre nós, chama a atenção o papel das famílias na contratação direta de cuidadoras e trabalhadoras domésticas. Ao mesmo tempo, assistimos ao avanço rápido de intermediadores do trabalho domiciliar, como empresas-plataforma e serviços de homecare. É um crescimento que ainda escapa às estatísticas oficiais, mas reconfigura silenciosamente o campo do cuidado. Isso cria uma situação ambígua: se é certo que somos um país onde os valores “familistas” são muito fortes, e estão sublinhados na própria Constituição, os dados também indicam a presença significativa do Estado nas áreas institucionalizadas do cuidado. Ainda assim, persiste a contratação direta de mulheres, majoritariamente negras e pobres, mobilizadas no cuidado cotidiano que se faz nas residências. Em outras palavras, vivemos um processo em que a mercantilização do cuidado parece não ter a equivalente externalização das tarefas em relação ao domicílio, um modelo que não apenas mantém, mas aprofunda as desigualdades de classe, raça e gênero. O estudo também mostra que há uma forte polarização nas condições de trabalho nos diferentes “halos” do cuidado. À medida que nos afastamos do cuidado direto e doméstico, e nos aproximamos de funções exercidas no espaço público, em instituições governamentais ou privadas (como enfermeiras, professoras, médicas), aumentam os salários, a escolaridade média e a proporção de vínculos formais. Também há maior presença de homens e de pessoas brancas. Isso revela um mercado segmentado, que atribui menos valor (simbólico e monetário) ao cuidado mais íntimo, repetitivo e invisibilizado — justamente aquele que mantém o cotidiano de milhões de famílias. Reconhecer o cuidado como trabalho é o primeiro passo para enfrentar as desigualdades. Mas isso não basta. É preciso ampliar e qualificar as políticas públicas direcionadas aos que cuidam: garantir formação adequada, remuneração digna, contratos protegidos, reconhecimento social. É urgente tratar o cuidado como bem público e como uma responsabilidade coletiva — não apenas restrita às mulheres e nem confinada às famílias. Nosso estudo não buscou apenas responder à pergunta “quem cuida de quem cuida?”, mas propõe que essa pergunta seja recorrentemente feita e reiterada. E que ela oriente a construção de políticas mais justas, mais eficazes e, sobretudo, mais humanas. | A A |

| OUTRAS PALAVRAS |

Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |

A A | Em meio ao alerta sobre vírus respiratórios na China, médicos brasileiros se preocupam com dengue e ChikungunyaLívia BrazEnquanto a Organização Mundial da Saúde (OMS) está de olho em mais um vírus respiratório originado na China, as autoridades médicas brasileiras têm outra preocupação: as doenças causadas pelo Aedes aegypti — como dengue e chikungunya. O cuidado não é em vão. Em 2024, o país bateu recorde de casos e de mortes por dengue Enquanto a Organização Mundial da Saúde (OMS) está de olho em mais um vírus respiratório originado na China, as autoridades médicas brasileiras têm outra preocupação: as doenças causadas pelo Aedes aegypti — como dengue e chikungunya. O cuidado não é em vão. Em 2024, o país bateu recorde de casos e de mortes por dengue. Segundo o Ministério da Saúde, até 28 de dezembro passado foram 6,6 milhões de casos prováveis da doença e 6.022 mortes confirmadas. Outras 1.179 estão sendo investigadas. Só este ano, já são mais de 10 mil casos prováveis e 10 mortes em investigação. Segundo o médico sanitarista e professor da Universidade de Brasília, Jonas Brant, Estados Unidos, Europa e China vivem momentos diferentes do Brasil por conta da sazonalidade, por isso a preocupação maior deles neste momento é com as doenças respiratórias. “No caso do Hemisfério Sul, onde o Brasil está inserido, a gente tem nessa época do ano, o aumento de outras doenças, como as doenças transmitidas por vetores, as diarreias. Então é importante a gente entender que, nesse contexto, eles estão num cenário preocupante, tá aumentando lá e tem que se organizar para enfrentar um surto de doença respiratória. No nosso caso, o risco maior agora do Brasil é a preocupação com dengue e Chikungunya”, destaca o médico. Ministério da Saúde monitora surto de vírus respiratório na China e reforça medidas de prevenção O que esperar para 2025Diante do surto recorde de 2024, o governo federal se antecipou nas ações de prevenção. Além da vacinação contra a doença, que cobriu jovens entre 10 e 14 anos, para o período sazonal 2024-2025, o Ministério da Saúde anunciou o investimento de mais de R$ 1,5 bilhão na compra de mais doses da vacina. Valor que também será usado para a compra de insumos laboratoriais para ampliar a testagem, medicamentos para controlar a proliferação do mosquito e ainda mobilização e conscientização da população, além de suporte aos municípios para custeio assistencial. Para o sanitarista, o que vivemos em 2024 não deve se repetir esse ano. “Nós tivemos um grande surto no ano passado que, esse ano, não deve se repetir naquelas proporções. Mas, sim, um surto acima do normal pode ser esperado”, alerta. Na primeira semana do ano, o ministério também divulgou uma nota técnica com recomendações aos gestores estaduais e municipais. Como a maior parte das cidades brasileiras têm gestores novos este ano, o documento — direcionado a esses gestores — reforça a necessidade de monitoramento constante do cenário epidemiológico, além da implementação de medidas de controle de vetores e preparação das redes de saúde já nos primeiros meses de 2025. “É um momento muito crítico para a vigilância em saúde. É importante que essas secretarias se organizem muito rápido para poder colocar essa estrutura em funcionamento. Detectar casos, saber onde está a circulação do vírus, para poder organizar as equipes de respostas para conter a transmissão. Transparência da informação também é muito importante, ou seja, saber onde estão ocorrendo os casos no município, em quais bairros a transmissão está maior, para que naqueles bairros a gente tenha uma organização mais forte para o enfrentamento.” O médico lembra que a mobilização da comunidade, o engajamento dos moradores e do comércio, além de todos os atores sociais são fundamentais para evitar um novo surto da doença. 10 minutos contra a dengueO Ministério da Saúde aposta no apoio da sociedade para o combate ao mosquito — já que a participação de todos é fundamental para a eliminação dos focos — que continua sendo a forma mais efetiva de evitar a doença. A campanha nacional de conscientização, lançada no ano passado, incentiva a população a dedicar 10 minutos por semana para fazer uma busca em casa e controlar os focos do Aedes aegypti. Usar repelentes e telas mosquiteiras em portas e janelas também são medidas que ajudam a reduzir o número de infecções pela doença. | A A |

| BRASIL 61 |

Portal Membro desde 03/09/2021 Segmento: Notícias Premiações: |

A A | Dengue: ressurgimento do sorotipo 3 pode agravar surtos da doença no paísBianca MingoteO sorotipo 3 (DENV-3)da dengue não tem incidência relevante no Brasil desde 2008, por isso o ressurgimento desse tipo da doença pode agravar surtos da doença no Brasil. É o que alerta pesquisadores da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp) em artigo publicado no Journal of Clinical Virology. O agravamento pode ocorrer devido à população não estar imunizada contra essa linhagem e, ainda, os sorotipos 1 e 2 (DENV-1 e DENV-2) seguem em circulação. O sorotipo 3 (DENV-3) da dengue não tem incidência relevante no Brasil desde 2008, por isso o ressurgimento desse tipo da doença pode agravar surtos da doença no Brasil. É o que alerta pesquisadores da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp) em artigo publicado no Journal of Clinical Virology. O agravamento pode ocorrer devido à população não estar imunizada contra essa linhagem e, ainda, os sorotipos 1 e 2 (DENV-1 e DENV-2) seguem em circulação. O professor da Famerp e um dos autores do estudo, Maurício Lacerda Nogueira, disse à Agência Fapesp que em meados de 2024 os casos de DENV-3 começaram a subir e que hoje é o principal agente detectado no município de São José do Rio Preto. “A última epidemia significativa de DENV-3 no Brasil e, mais especificamente, em São José do Rio Preto, ocorreu há mais de 15 anos [em 2007]. Já os sorotipos DENV-1 e DENV-2 continuam circulando continuamente pelo país. Se o sorotipo 3 se estabelecer novamente e prevalecer esse quadro [de cocirculação de variantes], isso pode levar a formas severas de uma epidemia de dengue. É exatamente essa situação que estamos vivendo neste momento em São José do Rio Preto”, afirmou O professor Nogueira elucidou que uma epidemia pode acontecer quando surge um sorotipo diferente, já que ocorre o escape da imunidade anterior das pessoas. “Estamos estudando dengue no Brasil desde 2010 e o padrão epidemiológico é semelhante ao que aconteceu com o SARS-CoV-2 durante a pandemia de COVID-19. Quando aparece um sorotipo diferente ocorre o escape da imunidade pregressa da população e acontece uma epidemia logo em seguida. Estamos vendo isso agora com a DENV-3”, disse Nogueira. Os pesquisadores vêm realizando nos últimos 20 anos a vigilância genômica e epidemiológica de dengue e outras arboviroses em São José do Rio Preto, por meio de um projeto apoiado pela Fapesp. O professor Nogueira aponta que o tempo quente e úmido na cidade propicia a proliferação do mosquito e, ainda, um local relevante para monitoramento. “A temperatura média anual em São José do Rio Preto é de pouco mais de 25 graus e chove aproximadamente 2 mil milímetros por ano. Essa combinação de tempo quente e úmido cria condições ideais para a formação de reservatórios de mosquitos transmissores de arbovírus e um local propício para o monitoramento genômico e epidemiológico de arboviroses, como a dengue. E como trabalhamos aqui há muito tempo, conseguimos fazer inferências epidemiológicas melhores”, explicou Lacerda. Sorotipo 3 da dengueA dengue possui 4 sorotipos diferentes e a infecção por um sorotipo gera imunidade somente à variante, mas não impede uma nova infecção por um sorotipo diferente. O infectologista coordenador do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Anchieta, Henrique Lacerda, afirma que a diferença entre todos esses sorotipos basicamente é genética. Ou seja, todos os tipos causam os mesmos tipos de sintomas, mas o diferencial é que o DENV-3 tem maior potencial para causar surtos, além de estar relacionado aos casos mais graves da doença. O especialista Henrique Lacerda ressaltou que a circulação do DENV-3 no país é preocupante, tendo em vista que as pessoas não têm imunidade contra essa linhagem, “Consequentemente, as pessoas que já tiveram alguma dengue por um outro sorotipo, um ou dois, por exemplo, podem evoluir para formas mais graves por causa da resposta imunológica mais forte, mais exacerbada e isso pode levar a um aumento do número de casos e acabar sobrecarregando o serviço de saúde, com mais internações, pacientes mais graves e até óbito”, mencionou o infectologista. Sinais de alerta que a população deve ficar atenta:

Caso apresente esses sintomas, o paciente deve procurar atendimento médico para ser orientado e receber o tratamento correto. Ministério da SaúdeNo último dia 22, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, realizou uma reunião com representantes de conselhos, da sociedade civil, sindicatos, federações e outras instituições para discutir ações estratégicas e monitoramento do cenário epidemiológico da dengue em todo o país. A reunião foi realizada na sede do Centro de Operações de Emergência (COE) para Dengue e outras Arboviroses, em Brasília. A ministra manifestou sua preocupação de o COE estar próximo às prefeituras. Além disso, destacou que os agentes ali reunidos deveriam compartilhar o que foi debatido com vistas a combater desinformações sobre a doença. E que o enfrentamento à dengue deve ser feito de forma conjunta pelos gestores, sociedade e pelos líderes do governo. “Cada um de nós precisa ser um comunicador daquilo que nós discutimos e chegarmos à conclusão nessas reuniões aqui do Centro de Operações. Isso porque há muita desinformação e muitos mitos sobre a dengue”, afirmou a ministra. Os riscos e a vigilância sobre o sorotipo 3 da dengue também foram focos na reunião, tendo em vista o potencial dessa linhagem causar formas graves da doença. Os participantes reforçaram que, com a circulação dos quatro sorotipos no país, é importante intensificar as medidas de prevenção, especialmente no controle ao mosquito transmissor com algumas ações, como:

Nísia Trindade também anunciou a integração entre os Ministérios da Saúde e da Educação nas ações de controle das arboviroses, por meio do Programa Saúde na Escola. “Queremos ter a escola como espaço livre de dengue e conscientização”, ressaltou em entrevista a jornalistas no final do evento.

Com informações da Agência Fapesp | A A |

| BRASIL 61 |

Portal Membro desde 03/09/2021 Segmento: Notícias Premiações: |

A A | Cobertura vacinal supera a meta de 95% em várias cidades do BrasilNathália Ramos GuimarãesNos últimos dois anos, a cobertura vacinal cresceu no Brasil. Dados do Ministério da Saúde mostram que houve um aumento no número de municípios que superaram a meta de 95% de imunização para as vacinas essenciais do calendário infantil. Nos últimos dois anos, a cobertura vacinal cresceu no Brasil. Dados do Ministério da Saúde mostram que houve um aumento no número de municípios que superaram a meta de 95% de imunização para as vacinas essenciais do calendário infantil. A vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, é um exemplo desse avanço. Em 2024, a primeira dose foi aplicada em 3.870 municípios, superando as 2.485 cidades de 2022, o que representa um aumento de 55,7%. Apenas em Sergipe, o número de municípios que atingiram a meta na primeira dose subiu de 28 para 47. Na segunda dose, o aumento foi de 11 para 26 municípios. O número de cidades que atingiram a meta da Vacina Oral Poliomielite (VOP) também cresceu. Em nível nacional, o número de cidades com a cobertura da VOP passou de 1.466 em 2022 para 2.825 em 2024, um aumento de quase 93%. O país está há 34 anos sem a doença, graças à vacinação em massa da população. Henrique Lacerda, infectologista e coordenador do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Anchieta, explica que é necessário ampliar a cobertura vacinal, pois isso evita que doenças que já foram eliminadas ressurjam. “E essas doenças que já foram eliminadas ou controladas, principalmente no Brasil, como a poliomielite, o sarampo, elas podem voltar a circular caso a vacinação não atinja níveis adequados. E além de proteger diretamente a pessoa que recebe a vacina, a imunização em massa, ela cria uma barreira que conta como uma proteção coletiva”, informa. O infectologista afirma que assim é possível reduzir a cadeia de transmissão de agentes infecciosos e proteger aqueles que não podem ser vacinados por algum motivo, principalmente recém-nascidos e pessoas mais suscetíveis a doenças. DesafiosO infectologista destaca que, apesar do avanço na cobertura vacinal, o Brasil ainda enfrenta diversos desafios. Ele aponta que a desinformação é um dos principais obstáculos, já que contribui para a hesitação vacinal e a disseminação de mitos sobre as vacinas. “Outro ponto crucial é a necessidade de campanhas constantes para conscientizar a população sobre a importância de vacinar. A gente precisa combater a falsa informação, e também a falsa segurança em relação a doenças erradicadas”, ressalta. Além disso, Henrique Lacerda aponta que barreiras logísticas, como o acesso limitado a unidades de saúde em regiões remotas, também impactam negativamente nos índices de vacinação. O Brasil vinha enfrentando quedas na cobertura vacinal desde 2016. Com o lançamento do Movimento Nacional pela Vacinação, em 2023, o país reverteu esse cenário. Em 2024, 15 das 16 vacinas recomendadas para o público infantil registraram aumento. Em 2024, o Ministério da Saúde anunciou um orçamento superior a R$ 7 bilhões para o Plano de Vacinação de 2025. Esse valor possibilita a compra de pelo menos 260 milhões de doses, garantindo o abastecimento em todo o território nacional. | A A |

| BRASIL 61 |

Portal Membro desde 03/09/2021 Segmento: Notícias Premiações: |

A A | Três pontos que bloqueiam o Tratado dos PlásticosCom impasse nas negociações, acordo ambiental decisivo não se concretizou. Mas sem os pontos “polêmicos” – redução na produção, fim do uso de químicos tóxicos e recursos para transição econômica no Sul Global – seu texto será inócuo Por Steve Fletcher e Samuel Winton, no The Conversation | Tradução: Guilherme Arruda Impulsionadas pelas Nações Unidas, as negociações de um tratado global para acabar com a poluição por plásticos foram encerradas em 1º/12 sem que um acordo tenha sido alcançado. Uma nova rodada de negociações deve ocorrer em meados de 2025. Fracassaram as discussões em torno de um teto para a produção de plástico, restrições ao uso de certos produtos químicos em plásticos e apoio financeiro para ajudar os países em desenvolvimento a buscar alternativas menos poluentes. Todas essas propostas foram firmemente contestadas pelo autodenominado “grupo de países com ideias semelhantes”, formados pelos grandes produtores de petróleo, que contam com poderosos defensores internos dos setores petroquímico e químico e para os quais o plástico oferece um mercado em rápido crescimento. Embora nenhum acordo tenha sido fechado em Busan, Coreia do Sul, onde as negociações ocorreram, houve um sentimento de determinação renovada para criar um tratado de plásticos ambicioso e robusto. Em um momento memorável do debate, um delegado de Ruanda discursou sobre a necessidade de reduzir a produção de plástico para enfrentar a poluição crescente e foi aplaudido de pé. Ao ler uma lista de 95 países que apoiam uma transição global para a eliminação de produtos plásticos que contém produtos químicos perigosos, um delegado do México também recebeu aplausos prolongados das delegações alinhadas. O espírito de colaboração e multilateralismo era palpável. Durante a reunião, os países que apoiam as obrigações legais de reduzir a poluição plástica se recusaram a aceitar um tratado limitado a medidas voluntárias. O tratado deve tomar medidas em cada estágio do ciclo de vida de um item plástico, eles defendem – e isso inclui reduzir a quantidade de plástico produzido. Por sua vez, o “grupo de países com ideias semelhantes” priorizava o melhor gerenciamento de resíduos e reciclagem, omitindo o fato de que a superprodução excessiva de plástico deve sobrecarregar até mesmo os sistemas mais avançados de processamento. Observadores também criticaram a maneira como os povos indígenas foram marginalizados durante as discussões, sem acesso às negociações a portas fechadas. O texto do rascunho do tratado também não abordou a igualdade de gênero e a equidade intergeracional. Ao fim da noite de discussões, os delegados concordaram que o quinto comitê de negociação intergovernamental se reuniria novamente em 2025 para continuar desenvolvendo o texto de um tratado para acabar com a poluição plástica. Mais importante: os delegados concordaram que a próxima rodada de negociações se baseará no progresso feito em Busan e não retornará a rascunhos mais antigos. Muitas questões ainda precisarão ser debatidas nas negociações retomadas em 2025. A seguir, apresentamos três das mais significativas. Recursos para o Sul GlobalOs países em desenvolvimento precisam de recursos para promover uma transição econômica que reduza sua dependência dos plásticos poluentes. No entanto, praticamente não há consenso sobre como essas verbas devem ser transferidas. Há uma divergência forte sobre a criação de um novo fundo global dedicado à questão dos plásticos, a ser financiado pelos países desenvolvidos. A alternativa proposta é a utilização de mecanismos já existentes, como o Fundo Global para o Meio Ambiente. O rascunho do tratado também menciona a criação de taxas ou impostos à produção de plásticos, ação que muitos delegados defendem ser essencial para angariar os recursos necessários à implementação do tratado global. Para muitos países produtores de plásticos, essa é uma medida inaceitável — pois a veem a medida como punitiva e custosa para o comércio. Um plano para reduzir a produção de plásticoA “coalizão de altas ambições”, co-presidida por Ruanda e Noruega, considera essenciais as medidas para a redução da produção de plásticos, uma posição sustentada por sólidas evidências científicas. Nesse sentido, uma ousada proposta foi apresentada pelo Panamá, exigindo dos países a adoção de metas que reduzam a fabricação de polímeros plásticos primários a níveis sustentáveis a partir da adoção do tratado. No entanto, metas para a redução da produção de plásticos também fora consideradas inaceitáveis pelos países ricos em petróleo. Na plenária final, pronunciamentos do “grupo de países com ideias semelhantes” e do grupo árabe deixaram bem claro que tais medidas não seriam aceitas. Acabar com o uso de produtos químicos perigososPesquisas apontam que, dos mais de 16 mil produtos químicos utilizados ou presentes nos plásticos, faltam informações de segurança para mais de 10 mil deles — e 4,2 mil dos outros são considerados preocupantes. A regulação efetiva do uso de produtos químicos em plásticos precisa ser a base do tratado dos plásticos. Contudo, a despeito do apoio de mais de 100 países a propostas apresentadas para uma transição global que elimine os químicos nocivos à saúde, o rascunho do acordo só toca no problema de passagem. Encontrar as concordâncias necessárias para o texto de um tratado que acabe com a poluição plástica é difícil. O tempo extra para as negociações não garantirá um acordo ambicioso, mas abre espaço para discussões que podem destravar a possibilidade de um consenso nesse que é um dos mais críticos dos desafios globais. | A A |

| OUTRAS PALAVRAS |

Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |

A A | A destruição da Saúde de Gaza, em números e crimesRelatórios produzidos por ONU e Médicos Sem Fronteiras atestam que instalações e profissionais de saúde foram alvo preferencial dos ataques. Com cessar-fogo, é hora de aumentar a pressão internacional pela punição pelos crimes de guerra de Israel Na última quarta-feira (15/1), foi anunciado um acordo de cessar-fogo entre as forças da resistência palestina e o exército de Israel. Hoje, momentos antes da publicação deste texto, o gabinete israelense deu seu aval à trégua. Ainda restam algumas etapas à sua implementação, mas há chances reais de que ela ponha um fim – ainda que possivelmente temporário – à carnificina que se abateu sobre a Faixa de Gaza nos últimos 15 meses. Pelo menos 46,7 mil palestinos foram assassinados pela máquina de guerra israelense durante esse período, de acordo com a última contagem do Ministério da Saúde de Gaza. Um estudo recém-publicado na Lancet sugere que há uma subnotificação de pelo menos 41% nas mortes violentas, e estima que o número mais provável é de cerca de 65 mil óbitos. Desse contingente, três quintos seriam mulheres e crianças. A análise não inclui aqueles que faleceram de forma indiretamente ligada ao conflito (como de fome, frio ou por falta de cuidados médicos), soma que ampliaria ainda mais essa cifra. Contudo, a campanha de devastação não infligiu apenas enormes perdas humanas na Palestina. Entre o final de dezembro e o início de janeiro, foram divulgados dois importantes documentos que trouxeram novos detalhes sobre outra prática das tropas invasoras de Israel: a sistemática destruição de hospitais e demais instalações sanitárias de Gaza, acompanhada da transformação dos trabalhadores da saúde em alvo prioritário das bombas. Uma atualização do informe da organização não-governamental Médicos Sem Fronteiras (MSF) enumera os “bombardeios, batidas e incursões” de “um ano de ataques incessantes à saúde da Palestina”, em especial os que atingiram suas próprias instalações. Por sua vez, um relatório produzido pelas Nações Unidas também conta com uma análise jurídica das inúmeras violações do caráter de proteção aos hospitais e ao pessoal médico, além de outras infrações. A seguir, Outra Saúde apresenta as estatísticas dos danos causados e as conclusões da ONU – que neles vê uma série de “potenciais crimes”, inclusive contra a humanidade, que podem pôr Israel e seus líderes no banco dos réus pela destruição da saúde de Gaza. Uma destruição intencional e sistemática Como aponta a publicação da MSF, longe de estar sendo acidentalmente atingido pelas bombas israelenses, o sistema de saúde da Faixa de Gaza foi “sistematicamente desmantelado” nos últimos 15 meses. Parte da prova está nos números. Mais de mil trabalhadores da saúde foram assassinados pelas forças de ocupação desde outubro de 2023. Além disso, 19 dos 36 hospitais do enclave deixaram de funcionar. Os 17 complexos hospitalares restantes também já foram atingidos pelos mísseis e tiros de tanque, e alguns deles chegaram a estar fora de operação em diferentes momentos da guerra. Todos funcionam apenas parcialmente, devido à perda de equipamentos e materiais causada pela agressão – disto, nascem os tétricos relatos, que inundam as redes sociais, de cirurgias realizadas sem anestesia ou de óbitos de pacientes por falta de condições para que recebam cuidados. “É impossível estimar qual será o custo indireto em mortes ou danos de longo prazo que resultem da negação de ajuda ou tratamento”, avalia a MSF. Apesar do agravamento radical das violações, a organização destaca, “os problemas enfrentados pelos palestinos em Gaza e na Cisjordânia são muito anteriores ao dia 7 de outubro”. Para a Médicos Sem Fronteiras, a crise humanitária que a Faixa de Gaza já vivia antes da escalada do conflito foi “causada pelo bloqueio israelense que já dura 17 anos”. Desde 2007, os governos do país põem enormes impeditivos à entrada de insumos de saúde no enclave, alegando que eles poderiam ser utilizados para fins bélicos. Na prática, a maioria dos materiais acaba não entrando – e os usuários do sistema de saúde local sofrem com a impossibilidade de receberem tratamento médico do mais alto nível. Ao fim da publicação, a Médicos Sem Fronteiras apresenta uma linha do tempo dos 50 ataques – mais de 3 por mês, em média – perpetrados por Israel contra seus funcionários e instalações durante a guerra. 8 trabalhadores da organização foram mortos. Com a leitura dos relatos, é possível entender em maior detalhe o modus operandi das tropas sionistas. Vários hospitais (Nasser, al-Awda, al-Emirati, al-Aqsa, Khalil Suleiman, al-Shifa, entre outros) evacuados na ponta do fuzil ou intencionalmente atingidos por artilharia. Ambulâncias atingidas por bombardeios aéreos. Profissionais de saúde ameaçados, presos, torturados ou mortos pelos soldados. Em suma, o cenário de um genocídio. Punição à vista? Ampliando o escopo, o relatório da ONU verifica o acontecimento de violações muito similares às relatadas pela MSF também nas instalações de saúde não ligadas ao grupo. As operações das Forças de Defesa de Israel (FDI) “seguiram um padrão, com impactos catastróficos à funcionalidade dos hospitais e à vida dos que dependem de seus serviços, bem como dos que perderam suas casas e se abrigam em seu interior”. Mais: os incessantes bombardeios, os tiros contra civis e pessoal médico, e outros incidentes – cuidadosamente referenciados pelo trabalho, muitas vezes com documentação das próprias FDI – são evidências do uso de “táticas de cerco” contra hospitais, um flagrante crime de guerra. Todos os palestinos são afetados pelos ataques, mas o relatório destaca que alguns dos mais impactados são aqueles com “condições não-fatais potencialmente transformadas em fatais” pela falta de recursos. É o caso de pacientes oncológicos, grávidas, pessoas com doenças crônicas e aqueles que passaram a estar expostos a doenças infecciosas pela destruição da infraestrutura de saneamento, mas também de muitos outros. Passando à análise jurídica desses fatos, o relatório indica que à luz do direito internacional “os ataques a hospitais implicam uma série de violações, incluindo ao direito à saúde, alimentação, água e, em última instância, ao direito à vida”. Com suas ações, Israel teria desrespeitado seus deveres legais enquanto potência ocupante, violado o status de proteção aos hospitais e profissionais de saúde na guerra, ignorado suas obrigações quanto ao uso de explosivos, além de cometido outras violações menos sistemáticas, diz o material. O Escritório de Direitos Humanos da ONU conclui que muitas das ações contra a infraestrutura sanitária de Gaza, de que há inúmeras evidências que foram cometidas por Israel, “são crimes de guerra”. Além disso, por terem sido perpetradas de forma possivelmente sistemática, os atos passam a “poderem ser considerados crimes contra a humanidade”. O relatório destaca que “dadas as limitações do sistema de justiça de Israel frente à conduta de suas forças armadas, são necessárias investigações independentes que reúnam e preservem indícios para futuros processos em tribunais nacionais com jurisdição universal ou tribunais internacionais”, que podem condenar o Estado e seus líderes. Neste momento em que um cessar-fogo é iminente, a hora é propícia para que os crimes israelenses contra hospitais, trabalhadores da saúde e a saúde de todo o povo de Gaza sejam lembrados – e a pressão internacional, inclusive do setor sanitário, se intensifique para que seus perpetradores não fiquem impunes. A leitura completa de ambos os documentos é dura, mas essencial para entender a extensão desses crimes, que não podem ser esquecidos. | A A |

| OUTRAS PALAVRAS |

Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |

A A | Resiliência em saúde, conceito em disputaEvento do CEE debate de que forma os sistemas de saúde podem responder a pressões de todos os tipos – em especial neste momento de catástrofes climáticas. Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde, essenciais para contextos de urgência, podem ser referência para o mundo Afinal, o que é resiliência? Palavra da moda em diversos círculos sociais e profissionais, resiliência tornou-se predicado discursivo de toda sorte de atores, de modo que seu significado acaba por se submeter a orientações dos mais variados tipos. Tal noção pode ser lida como síntese do seminário Resiliência em Saúde Pública: desafios e perspectivas, promovido pelo Centro de Estudos Estratégicos (CEE) da Fiocruz nesta segunda, 9/12. Reuniu pesquisadores brasileiros e estrangeiros que estudam experiências de variados sistemas de saúde. “O que os EUA querem dizer, politicamente, ao afirmar que querem uma sociedade ‘mais resiliente’? Quem governa a saúde e como? Olho esse conceito dentro de pensamentos complexos. Como medir, conceituar? Isso é uma coisa que passa pela mão dos políticos que lideram a sociedade”, refletiu Anne-Sophie Jung, pesquisadora em governança e saúde global pela Universidade de Leeds. A referência não é ingênua, uma vez que o país mais rico do mundo se vê às portas de um novo mandato de Donald Trump em sua presidência, e figuras excêntricas como Robert Kennedy Jr assomam como futuras autoridades em órgãos reguladores da saúde nacional. Seu questionamento serve como alerta para que se evite uma automatização da ideia de resiliência como um dado positivo em si. Além disso, sequer pode ser uniforme, uma vez que se aplica de acordo com contextos locais. Em sua fala, Alessandro Jatobá, um dos mediadores do debate e coordenador do projeto Tecnologia, Informação e Resiliência em Saúde Pública (Lab ResiliSUS) do CEE, afirma que, ao contrário do que se imagina mais comumente, a resiliência de um sistema de saúde não se refere apenas à sua capacidade de resistir a um determinado impacto, como uma pandemia, e recuperar sua condição anterior. Trata-se muito mais de adaptar-se a novas condições. “Os sistemas de saúde sempre estão a receber novas pressões, diretas e indiretas. Desastres climáticos, epidemias, condições sociais como os tiroteios aqui no Rio, que afetam a vida cotidiana da população… O SUS mostrou muita resiliência na pandemia. Mas não é apenas responder desastres. Esses momentos são reveladores da complexidade de um sistema, sua capacidade de resistir e se recuperar de um determinado evento. Vai além. Devemos conceituar de forma mais holística, considerando condições crônicas”, explicou. Como exposto pelos pesquisadores, não se volta a um estado anterior, mas absorvem-se novas realidades, que se refletirão na ponta do sistema de saúde e nos problemas com os quais deverá saber conviver. “Os conceitos de resiliência precisam lidar com a ideia de normalidade. Existem relações de poder que influem no que pode ser uma ideia de resiliência. E quando pensamos emergências de saúde e desastres, quando a pandemia acabou todas as pessoas estavam afetadas, as famílias foram abandonadas, perderam gente”, afirmou Paulo Victor Carvalho, do Lab ResiliSUS. No entanto, a ideia de normalidade não é estável, como explicou Sophie-Anne Jung. “Nem todos se encaixam numa certa normalidade. Ou como mostrou a covid-19, nem todos voltam à sua condição normal”, disse. Ou seja, novas doenças ou condições climáticas passam a fazer parte da rotina, com seus respectivos impactos epidemiológicos, o que parece cada dia mais cristalino após acontecimentos como a própria pandemia de covid-19, a catástrofe do Rio Grande do Sul ou grandes períodos de seca em regiões como a Amazônia. Todos os exemplos exigem novas abordagens do poder público, e na prática não é possível voltar a uma situação anterior. “Sistemas de saúde do século 21 enfrentarão desafios simultâneos e o conceito de resiliência deve refletir suficientemente bem a dinâmica, complexidade e mudanças inerentes dentro de si mesmos”, resumiu Victoria Haldane, da Universidade de Toronto. Um exemplo brasileiroPara os pesquisadores estrangeiros, o SUS é um exemplo precioso a ser observado não só por seu caráter universal, público e gratuito. A própria forma de organização e atuação do sistema, em especial através da Estratégia de Saúde da Família, são vistos como um exemplo prático de um sistema de saúde efetivamente resiliente. “Minha pesquisa se inspira na experiência de Matthew Harris, médico inglês que passou pelo SUS nos anos 1990 e percebeu como uma comunidade oferece condições de mapear sua condição epidemiológica e organizar a ação do sistema de saúde. Seus estudos levaram tempo para ser traduzidos, mas colocaram o Brasil e o SUS em evidência. Na covid-19, comunidades e suas equipes conseguiram resultados na redução de determinadas doenças e condições de saúde da população, com farta evidência de como a participação social influiu nisso”, situou Connie Junghans, da Escola de Saúde Pública do Imperial College de Londres. Sua fala não só apresentou sentidos práticos a respeito do tema do seminário como destacou como o célebre National Health System (NHS) tenta reproduzir a experiência brasileira de ação em saúde através de uma presença territorial, isto é, um serviço de saúde que opere além do espaço clínico. “Agora, aparece uma ideia de vizinhança integrada (batizada de Neighbourhood Health Service). E querem trazer os hospitais e médicos de família para dentro de um modelo mais conectado. Começamos um piloto em 2021 com 400 lares. Iniciamos o ‘Modelo CHUI’: amplo, hiperlocal, universal e integrado (comprehensive, hyperlocal, universal, integrated na sigla em inglês). Estamos fazendo treinamentos, cafés comunitários, e interações que servem pra desenvolver práticas básicas em saúde e seu entendimento por todos”, contou. No sistema inglês, não há a figura do agente comunitário de saúde e visitas domiciliares para coleta de informações com pacientes são realizadas por voluntários, o que limita sua eficácia, mais ainda em tempos onde as condições de emprego e bem-estar retrocederam. E é isso que especialistas em saúde começam a tentar mudar. “Nossas experiências com agentes comunitários tiveram resultados de até 90% de melhorias em saúde. Isso porque quando as pessoas recebem visitas domiciliares não querem falar de saúde. Falam de diversas questões sociais, criminalidade, emprego, economia… E isso permitiu uma abordagem mais realista. Isso tem tido repercussão na igreja, no parlamento, que levou a todo um debate sobre o futuro do NHS e seu modelo”, completou Connie Junghans. | A A |

| OUTRAS PALAVRAS |

Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |

A A | Câncer de pele: com a chegada do verão, prevenção é fundamental para evitar a doençaBianca MingoteO verão chegou oficialmente no dia 21. E com a maior incidência do sol nesse período, é necessário tomar cuidados preventivos durante os períodos de exposição solar, ação fundamental para evitar o câncer de pele. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 65% dos casos desse tipo de câncer são provocados pelos raios ultravioleta, que são emitidos especialmente pelo sol, como também em algumas atividades industriais. O verão chegou oficialmente no dia 21. Com a maior incidência do sol nesse período, é necessário tomar cuidados preventivos durante os períodos de exposição solar, ação fundamental para evitar o câncer de pele. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 65% dos casos desse tipo de câncer são provocados pelos raios ultravioleta, emitidos especialmente pelo sol, mas também em algumas atividades industriais. Estima-se, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), que o Brasil registre 220,5 mil novos casos de câncer de pele não melanoma e 9 mil novos casos de câncer de pele melanoma a cada ano, entre 2023 e 2025. Como o câncer é uma doença que não tem notificação obrigatória, não há dados precisos de incidência, apenas estimativas. O Ministério da Saúde informa que, em termos de proporção da população, o risco estimado de câncer de pele não melanoma é, em média, de 102 casos por 100 mil habitantes, sendo 96,5 mil em homens e 107 mil em mulheres. Esses valores correspondem a um risco estimado de 96,5 casos novos a cada 100 mil homens e 107 casos novos a cada 100 mil mulheres. Assistência no SUSNo Sistema Único de Saúde (SUS), há ferramentas de diagnóstico para câncer de pele em caso de suspeita, bem como diferentes formas de tratamento. Para o diagnóstico da doença, é possível utilizar a dermatoscopia simples ou o mapeamento dermatoscópico. O tratamento, por sua vez, depende do tamanho, gravidade e estágio do tumor. Entre os métodos mais comuns estão: cirurgia, radioterapia, quimioterapia, imunoterapia, terapia alvo e terapia fotodinâmica. Apenas em 2023, foram realizadas no SUS mais de 65 mil cirurgias relacionadas ao tratamento do câncer de pele. Radiação ultravioletaO principal fator de risco para todos os tipos de câncer de pele é a radiação ultravioleta, que provoca lesões no DNA. O dano é cumulativo. Confira algumas medidas preventivas:

Melanoma e não melanomaDe acordo com o Inca, o câncer de pele pode ser classificado como melanoma e não melanoma. O melanoma é mais raro, mais agressivo e pode levar à morte. Já o câncer de pele não melanoma é o mais frequente e menos grave, mas tem potencial para causar deformações no corpo. É importante lembrar que ambos têm cura se forem descobertos no início. Os fatores associados ao câncer de pele não melanoma incluem idade, sexo e ocupação. Por exemplo: trabalho em fabricação de vidros, indústria de eletrônicos, produção e manuseio de óleo mineral não tratado, metalurgia, entre outros. De acordo com o Ministério da Saúde, o uso de medicamentos imunossupressores, como ciclosporina e azatioprina, antifúngicos, como voriconazol, e diuréticos, como hidroclorotiazida, associados à exposição solar, também aumentam o risco. | A A |

| BRASIL 61 |

Portal Membro desde 03/09/2021 Segmento: Notícias Premiações: |

A A |