COTIDIANO

A A | Tarifa Zero, saída para o colapso urbanoNovo livro aponta paradoxo nas cidades brasileiras: quanto mais tecnologia e uberização, mais caos e mortes no trânsito. Como o transporte público gratuito é alternativa — e por que o Brasil tornou-se líder mundial em sua adoção

Carros autônomos, s elétricos, drones voadores para entrega de mercadorias, túneis exclusivos para veículos sônicos ultrahipertecnológicos, blá-blá-blá… A lista de soluções mágicas é quase interminável. Mesmo insustentáveis ou sem muita conexão com a realidade, elas são apresentadas sem constrangimento, no mesmo ritmo que a vida nas cidades vai ficando mais travada, poluída, perigosa, chata e impossível. As promessas baratas costumam ser recebidas com entusiasmo, o que talvez seja fruto da busca aflita por uma saída rápida para a crise de múltiplas dimensões que enfrentamos. Ou, talvez, seja desespero mesmo, uma angústia alimentada pela falta de horizontes que mina qualquer senso-crítico. Aqui cabe destacar: nenhum problema com a tecnologia, pelo contrário. Precisamos dela. Mas será que é a tecnologia de Marks Zuckembergs, Jeffs Bezos e Elons Musks que queremos? Será que, em vez de discutir carros autônomos,1 turismo espacial e foguetes para colonizar outros planetas, não deveríamos estar buscando formas de organização social e econômica que impeçam ou pelo menos diminuam o ritmo da catástrofe ambiental que se desenha no horizonte? Será que deveríamos investir tanto tempo e energia em redes sociais que combinam marketing e psicologia em estratégias de adicção cada vez mais agressivas? É certo organizar cadeias produtivas cada vez mais digitalizadas baseadas na precarização do trabalho? Será que precisamos avançar com smart cities controladas e reguladas por sensores e robôs ou pensar em cidades verdadeiramente inteligentes, com justiça e equilíbrio em vez de hipervigilância2 e controle? Celso Furtado, ao olhar para O capitalismo global, título do livro que escreveu em 1998, argumenta em favor da “imaginação versus ciência institucionalizada”. No livro, em que relembra sua própria trajetória intelectual, ele defende a ideia de uma tecnologia criativa, autônoma, independente. Mais do que importar e copiar modelos externos, precisamos elaborar soluções novas a partir de contextos históricos locais e necessidades específicas. Quase profético em relação à tendência que se aprofundaria no início do século :

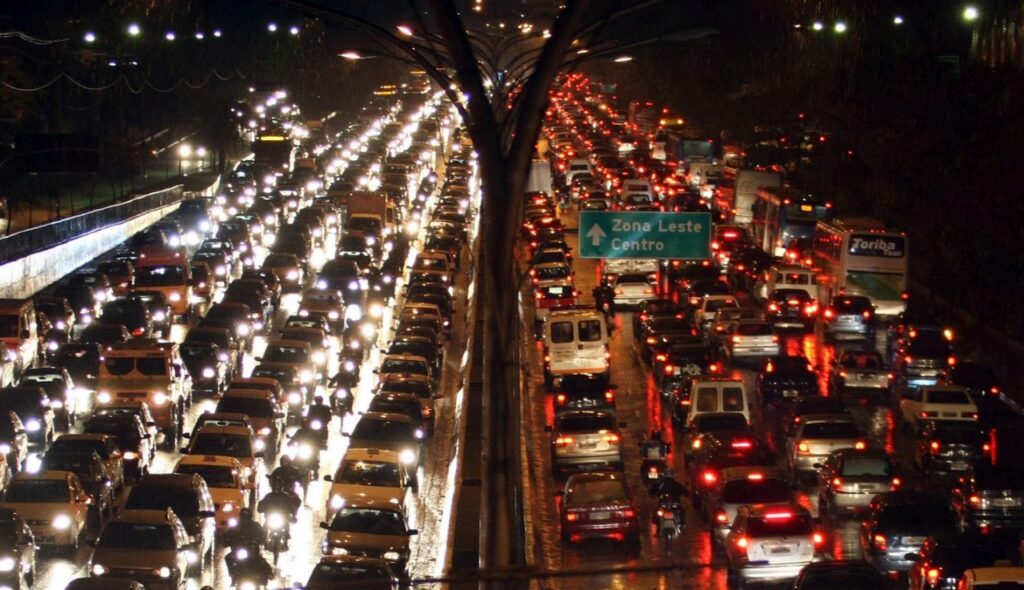

Precisamos, sim, de tecnologia, mas não da tecnologia delirante do desenho Os Jetsons, não de fórmulas prontas e produtos padronizados, importados sem nenhuma reflexão crítica. Precisamos de soluções que tenham relação com a realidade, que sejam, ao mesmo tempo, concretas e utópicas. Precisamos de criatividade e ousadia. No tocante à mobilidade, para lidar com os problemas que vivemos nas cidades brasileiras, mais do que de carros voadores, devemos considerar soluções que já existem, que foram testadas e que apresentam resultados sólidos. De políticas de incentivo à mobilidade ativa a diretrizes de priorização do transporte coletivo — são muitas as ferramentas que podem ajudar a desatar os nós do trânsito em nossas capitais. É nesse leque que se encontra a Tarifa Zero, tecnologia social que pode ser decisiva para resolvermos os problemas múltiplas dimensões que se apresentam. Mas antes de avançar com essa ideia, primeiro um pouco mais do contexto atual. O colapso do transporte público no BrasilO transporte público coletivo encontra-se ameaçado no Brasil. Na última década, redes bem estruturadas encolheram, tendência que só se agravou com a crise da covid-19 em 2020 e 2021. Greves, falências, sucateamento, demissões em massa e quebras de contrato têm se acumulado nas principais cidades do país em um cenário cada vez mais agudo, urgente e dramático. A derrocada é generalizada e nem os municípios mais ricos se salvam. Em São Paulo, a capital econômica do país, o uso de ônibus caiu quase pela metade. De 2013 a 2021, o número de passageiros transportados por ano foi de 2,9 bilhões para 1,6 bilhão, uma redução de 42,7%. No mesmo período, a população da cidade aumentou de 11,8 milhões para 12,3 milhões, ou seja, 4,8%. Mesmo antes da pandemia, a queda já era uma tendência clara. De 2013 a 2019, houve uma redução de 9,8% na quantidade de passageiros — e um aumento de 3,6% de população. Um olhar mais detalhista poderia, junto com o impacto da pandemia na cidade, relacionar o agravamento da crise paulistana nos anos mais recentes a questões locais, como o fim da gratuidade para idosos com idade entre 60 anos e 65 anos, ou a reformulação de itinerários, com cortes de linhas que aumentaram a necessidade de baldeações. Ambas as medidas foram adotadas durante a gestão do falecido prefeito Bruno Covas () e, realmente, não ajudaram o transporte coletivo a tornar-se mais popular. Não é possível, contudo, justificar tal diminuição apenas com base nas decisões políticas e nas omissões de um mandatário pouco simpático às redes ônibus. Há outros fatores que precisam ser considerados. Não dá para ignorar o impacto das políticas que priorizaram por anos gastos em infraestrutura rodoviária, favoreceram a circulação de veículos motorizados privados em detrimento do transporte coletivo e estimularam o consumo de veículos motorizados individuais (como a redução de Imposto de Produtos Industrializados, por exemplo). O transporte encolheu enquanto a proporção de automóveis e motos nas ruas explodiu na última década. Na cidade de São Paulo, no mesmo período de 2013 a 2021 em que a população aumentou 4,8%, o número de carros subiu 20,1% (de 4,9 milhões para 5,9 milhões), o de motos subiu 37,1% (de 799 mil para 1 milhão). Se em 2013 a proporção era de 42 carros e 6 motos para cada 100 habitantes, em 2021, já eram 48 e 8, respectivamente.4 A baixa eficiência das redes, o estado de conservação dos ônibus, o conforto e a segurança também impactam negativamente. Alguns deslocamentos que deveriam ser simples se transformam em martírios que levam horas, e isso empurra um número cada vez maior de passageiros de ônibus para a busca por soluções individuais — o número de motos se multiplicou, como indicam os números. São elementos que estressam o sistema como um todo e que não podem ser ignorados. Mas o fator que tem papel crucial na falência do transporte público no Brasil, que também está relacionado com o abandono do sistema público e a busca por alternativas privadas, é o alto custo da tarifa e os problemas graves de financiamento. São Paulo está longe de ser um caso isolado, o problema é estrutural, não se limita ao período Covas ou a última década, e exige uma análise aprofundada. Em todo o país há situações extremas e não é exagero apontar risco de colapso. Em algumas cidades, na verdade, isso já aconteceu. Em Teresina, talvez o caso mais explícito, o sistema de ônibus simplesmente deixou de operar após uma crise que se arrasta por anos, com trocas de acusações e até uma Comissão Parlamentar de Inquérito aberta para apurar irregularidades.5 Em Natal, em reação ao corte arbitrário de linhas de ônibus, a prefeitura acionou a justiça para tentar evitar que as empresas que operam o sistema deixem de lado algumas rotas e regiões. Em Belo Horizonte, Curitiba e Salvador, para citar algumas das principais cidades, as operadoras têm condicionado a continuidade do transporte coletivo a repasses adicionais. Nas três, os empresários conseguiram subsídios adicionais em processos com pouca transparência, sem auditorias independentes, controle social ou contrapartidas6 — na verdade, no mesmo ritmo que o atendimento encolhe ou piora, o preço das passagens sobe. Isso porque a conta não fecha mais. O modelo de financiamento adotado, com os custos cobertos exclusiva ou principalmente pela receita das catracas, não se sustenta e essa é a raiz do problema. Curitiba, cidade que em dez anos tornou-se a capital com a passagem mais cara do Brasil, é um bom exemplo. De R$ 2,60 em 2012, o preço da passagem subiu para R$ 5,50, em ciclos repetidos de aumento, redução do número de passageiros, redução da receita obtida com os passageiros e necessidade de novos aumentos. Curitiba perdeu até mais passageiros que São Paulo na última década — de 25,2 milhões de pessoas transportadas por mês em 2013, a média caiu para 11,6 milhões em 2022, uma redução de 53,8%. Isso segundo os números divulgados pelas próprias empresas, que se valem da redução dramática para argumentar em favor de novos subsídios. Críticos apontam a falta de transparência e o controle externo como problemas na gestão do sistema e indicam que os dados podem ser manipulados. Real ou exagerada, a proporção de moradores que anda de ônibus só diminui. No mesmo período em que a rede encolheu, a população da região metropolitana saltou de 3,2 milhões para 3,7 milhões, um aumento de 15,3%. Em um cenário desolador, sem visualizar saídas, alguns gestores tentam soluções extremas. Em Porto Alegre, o prefeito Sebastião Melo () acelera a privatização da Carris, empresa de transporte coletivo considerada a mais antiga do Brasil.7 Em Pernambuco, o governador Paulo Câmara () ensaiou privatizar o metrô do Recife, mas acabou recuando, tantas críticas recebeu. Entregar redes coletivas e serviços essenciais para a iniciativa privada, além de não ser uma solução muito popular, pode, na realidade, agravar problemas financeiros. Há exemplos concretos recentes de concessões que no final acabaram prejudicando a mobilidade na questão orçamentária. Na cidade de São Paulo, a entrega da Linha 4-Amarela do metrô em 2006, na primeira parceria público-privada do gênero, até hoje afeta gravemente o equilíbrio financeiro do metrô como um todo. O modelo de contrato garante que a concessionária receba o valor estipulado previamente; quando a conta não fecha, os recursos do restante da rede pública são direcionados para garantir que a concessionária não fique no prejuízo, mesmo que isso signifique cortar na qualidade ou atendimento do restante da rede.8 Em outras palavras, no metrô de São Paulo, o funcionamento da Linha 4-Amarela é subsidiado com recursos públicos, só que de um jeito torto. Exatamente como acontece no caso dos subsídios sem contrapartida para redes de ônibus em dificuldades financeiras. Se o Estado vai arcar com os custos, será que não daria para reduzir o preço das passagens ou mesmo abolir as catracas de vez? A verdade é que o financiamento com base no arrecadado nas bilheterias já não faz mais sentido — se é que em algum momento fez. Mesmo os empresários têm tido dificuldades em elaborar soluções e, no desespero da negociação por mais subsídios, aceitado rever premissas até então tidas como sagradas — como, por exemplo, o modelo que prevê a remuneração pela prestação do serviço com base nos passageiros transportados e não por quilômetros rodados. Tal critério favorece e estimula a superlotação. É fácil entender. Se é praticamente insignificante a variação de custo de se colocar um ônibus para rodar com passageiros sentados confortavelmente ou um ônibus lotado até o limite, com pessoas empilhadas umas contra as outras tentando respirar, o empresário que recebe por passageiro transportado vai sempre tentar operar no limite, minimizando custos e ampliando ganhos. Matemática simples. Mas não basta alterar a base de remuneração pela operação, é preciso ir além e repensar o modelo de financiamento como um todo. Mais do que veículos autônomos e drones, precisamos de soluções tecnológicas reais e concretas, políticas públicas que possam ser aplicadas de imediato. Tarifa Zero como tecnologia socialNão existe uma fórmula única para se implementar Tarifa Zero. No Brasil, a primeira tentativa relevante de instituir a política foi feita durante a gestão de Luiza Erundina na prefeitura de São Paulo entre 1989 e 1992.9 A iniciativa teve como protagonista o então secretário municipal de transportes, Lucio Gregori,10 que até hoje é referência para o Movimento Passe Livre () e outros grupos que defendem a abolição das catracas. A tentativa acabou frustrada pela resistência na Câmara Municipal, que sequer colocou a proposta em votação, mas ajudou a avançar com alterações importantes, como a municipalização do transporte em São Paulo, a instituição de padrões mínimos de identificação dos ônibus e o desenvolvimento de novos instrumentos de governança e gestão. A proposta original tinha bases bastante interessantes, que até hoje inspiram outras iniciativas. Entre os princípios sob os quais ela foi construída está o de participação social na construção de soluções. Lucio Gregori, que é engenheiro, defende que a gestão do transporte não é um assunto meramente técnico, mas também político. Políticas públicas de Tarifa Zero devem ser elaboradas em diálogo com a população, considerando cada contexto local, história, interesses e necessidades. Tal perspectiva dialoga com a de Celso Furtado, citado no início, de se pensar em desenvolvimento soberano e autônomo. Considerando que as sociedades são diversas e a realidade varia de região para região, buscar soluções diversas e adaptáveis é o primeiro passo ao se olhar para essa tecnologia social. Desde a década de 1990, as experiências com Tarifa Zero têm se multiplicado no Brasil. Como ervas-daninhas11 que teimam em resistir em meio ao monocultivo das políticas de transporte baseadas na receita de catracas, novas experiências surgem todos os anos, em formatos diversos. Pelo menos 45 municípios hoje contam com política universal de passe livre, um conjunto de cidades com uma população somada de mais de 2,1 milhões de habitantes. A maioria dos municípios são pequenos, com menos de 60 mil habitantes, mas há também experiências em cidades de médio porte.12 Hoje, Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, com 368 mil moradores, e Maricá, no Rio de Janeiro, com 167 mil, são as cidades mais populosas com Tarifa Zero universal. A motivação para a instituição da política, a maneira como as redes foram reorganizadas e as fórmulas de financiamento podem variar. Em comum, o que caracteriza esse conjunto e permite tratá-lo como uma tecnologia social são os resultados concretos. Redes de transporte público de livre acesso beneficiam a sociedade como um todo, dinamizam a economia e são chave no debate sobre direito à cidade. De pouco adianta contar com educação ou saúde gratuita se a população não consegue chegar nas escolas ou nos postos de atendimento. Assim, podem e devem ser entendidas como instrumentos de justiça social. Em uma perspectiva ambiental, substituir deslocamentos em automóveis e motos por meios coletivos representa um uso mais inteligente da energia e, consequentemente, menos emissões de poluentes. Isso é tecnologia! Para o contexto deste artigo, o principal talvez seja tentar entender o potencial do passe livre para reverter a tendência de colapso do sistema. Será que abolir catracas é suficiente para interromper ou pelo menos frear a queda no número de passageiros? Além da covid, que afastou de vez parte do público, as redes também têm perdido passageiros para as empresas de aplicativos que gerenciam motoristas sub-remunerados em um mercado sem regras que permite a redução de custos.13 É uma concorrência desleal que também canibaliza as redes. Dados das experiências mais recentes apontam que, sim, a Tarifa Zero é a tecnologia social mais adequada para salvar o transporte público coletivo no Brasil. Em Caucaia, a Prefeitura estima que a quantidade de passageiros transportados por mês quadriplicou. De 500 mil em agosto de 2021, quando a experiência teve início, hoje a média de passageiros por mês já passa de 2 milhões. A reversão do declínio e explosão da demanda se repete em municípios com características bastante diferentes. Em Vargem Grande Paulista, na região metropolitana de São Paulo, o número saltou de 30 mil para 130 mil. Em Caeté (), o número foi de 18 mil para 60 mil e em Paranaguá (), de 10 mil para 25 mil. Em todo o Brasil, experiências de sucesso têm despertado o interesse de autoridades de cidades vizinhas, com visitas regulares de delegações de prefeitos e vereadores. Mesmo em capitais há indícios bastante promissores. Maceió (), que liberou as catracas aos domingos, viu o número de passageiros subir de 19 mil para 23 mil no primeiro fim de semana da experiência. As perspectivas são tão boas e os resultados tão concretos que a dúvida não é se faz sentido instituir a Tarifa Zero, mas sim em como lidar com os efeitos do sucesso da empreitada. O aumento da demanda implica em aumento de custos e o financiamento sempre foi o principal argumento de quem é contra a política. “Não existe almoço grátis”, repetem em uníssono os críticos. É claro que não. De alguma fonte o recurso tem que sair, e há diferentes soluções possíveis. Há gestores que procuraram dividir os custos com empresários, que se beneficiam por não ter mais que arcar com vale-transporte. Outros têm defendido onerar o transporte motorizado individual e destinar os recursos obtidos para custear transporte coletivo. Há ainda os que focam nos proprietários de terras e empreendedores imobiliários, que se beneficiam com valorização de terrenos quando a circulação nas cidades melhora. De novo: não existe apenas uma solução possível, são muitas e variadas as possibilidades de formatar políticas de Tarifa Zero, e isso inclui as fontes de financiamento possíveis.14 Independentemente da origem da receita, o fato é que a destinação de recursos pode ser entendida como um investimento inteligente. É um gasto que, em vez de beneficiar somente parte da população, traz ganhos coletivos. Os resultados, em curto prazo, incluem reaquecimento da economia local, com mais gente circulando (com mais dinheiro para gastar), ruas mais vivas e acessíveis. Em médio prazo, em um horizonte de possível substituição da mobilidade motorizada individual, incluem a perspectiva de menos congestionamentos, redução do número de mortos e feridos e da poluição. Faz mais sentido do que pensar em carros autônomos ou veículos voadores, não? | A A |

| OUTRAS PALAVRAS |

Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |

A A |

IA vista pela filosofia da mentePensá-la eticamente é refletir sobre o tipo de humanidade que desejamos para o futuro, aponta pesquisador português. E provoca: se ela não é agente moral, quem é responsável pelas suas ações? Como evitar que ela projete responsabilidade e molde as relações humanas? Steven S. Gouveia em entrevista a Márcia Junges, no IHU “Uma IA verdadeiramente transformadora – ética, autônoma e sensível ao contexto – exigirá muito mais do que algoritmos eficientes: exigirá um diálogo genuíno entre neurociência, filosofia da mente e ciência da computação. O cérebro humano, em sua complexidade dinâmica, nos convida a pensar a inteligência não apenas como processamento de informação, mas como processo vivido”. A afirmação é do filósofo português Steven S. Gouveia na entrevista a seguir, concedida por e-mail ao Instituto Humanitas Unisinos – IHU. Para o pesquisador, a filosofia, e em particular a ética, tem um papel absolutamente central no debate sobre Inteligência Artificial: “não como um acessório posterior ao desenvolvimento técnico, mas como uma infraestrutura conceitual e normativa que deve orientar desde o início o modo como concebemos, projetamos e aplicamos essas tecnologias. Em primeiro lugar, a ética filosófica oferece as ferramentas necessárias para avaliar não apenas o que é possível fazer com a IA, mas o que é desejável. Essa distinção é fundamental. Em um cenário cada vez mais dominado pela lógica da eficiência, da inovação e do lucro, a ética entra como um campo de reflexão crítica que nos convida a pensar sobre as consequências morais, sociais e políticas do uso da IA”. Analisando o emprego de IA no contexto bélico, como o que Israel tem feito contra a Faixa de Gaza através de softwares como o Lavender, Gouveia sustenta que existem “limites morais que não podem ser delegados a máquinas”, sob pena de que a tecnologia de guerra se converta em tecnologia da indiferença: “A decisão de tirar uma vida, por mais que ocorra num cenário de guerra, é uma decisão profundamente humana, carregada de responsabilidade moral, e não deve ser terceirizada a algoritmos – especialmente aqueles que operam como verdadeiras ‘caixas-pretas’, sem transparência nem possibilidade de escrutínio ético”. Por essa razão, filósofos, juristas e cidadãos conscientes não só podem, como devem intervir no debate, protagonizando-o. Nascida de um contexto interdisciplinar, a IA promove não somente uma revolução técnica em nossas vidas, mas uma mutação cultural, política e filosófica, e isso demanda “novas formas de reflexão crítica e uma renovada responsabilidade ética. A IA de hoje não apenas simula aspectos da inteligência humana; ela transforma as condições sob as quais vivemos, tomamos decisões e interagimos social e politicamente”. Steven S. Gouveia é doutor em Neurofilosofia (2021) pela Universidade do Minho (Portugal). Foi pesquisador visitante na Minds, Brain Imaging and Neuroethics Unit no Royal Institute of Mental Health, da Universidade de Ottawa, Canadá, em 2017 e 2019, sob a supervisão de Georg Northoff. É pesquisador em um projeto sobre Ética da Inteligência Artificial em Medicina no Grupo Mente, Linguagem e Ação do Instituto de Filosofia da Universidade do Porto, em parceria com as universidades de Yale, Exeter e Helsinque. Em 2023, foi nomeado Professor Honorário da Faculdade de Medicina Andrés Bello, no Chile, juntamente com o Prêmio Nobel Sir Roger Penrose. Junto de D. Chalmers, S. Blackmore, R. Penrose, N. Humphrey, A. Seth, K. Friston, J. LeDoux e C. Koch publicou The odyssey of the mind: dialogues on the brain and consciousness (Amazon, 2024). Em 02-04-2025, ministrou a Aula Inaugural da Filosofia Unisinos, intitulada Filosofia e Inteligência Artificial. Em 03-04-2025 e 04-04-2025 ofereceu o minicurso Ética da Inteligência Artificial no Departamento de Filosofia Unisinos. Mais informações: https://stevensgouveia.weebly.com/ Confira a entrevista.IHU – Pode recuperar o contexto de surgimento da IA e suas aplicações nessa ocasião? Steven S. Gouveia – O aparecimento da Inteligência Artificial (IA) surge no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, marcado por avanços significativos na computação e por uma atmosfera intelectual de entusiasmo em torno da ideia de que a mente humana poderia ser simulada por máquinas. Um dos marcos iniciais mais simbólicos foi a famosa conferência de Dartmouth, em 1956, considerada o ponto de partida oficial da IA como campo de estudo. Nessa ocasião, pesquisadores como John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester e Claude Shannon reuniram-se com a ambição de explorar a hipótese de que “todo aspecto do aprendizado ou qualquer outra característica da inteligência pode, em princípio, ser descrito de forma tão precisa que uma máquina pode ser feita para simulá-lo”. Nesse período inicial, as aplicações da IA estavam fortemente ligadas à lógica simbólica, à resolução de problemas matemáticos e à simulação de comportamentos racionais. A IA era vista como a tentativa de replicar processos cognitivos humanos por meio de regras explícitas e manipulação simbólica. Os sistemas desenvolvidos tinham aplicações bastante restritas, como jogos (por exemplo, o xadrez), teoremas matemáticos e problemas lógicos bem definidos. Ainda assim, esses projetos inauguraram debates fundamentais sobre a possibilidade de consciência artificial, os limites computacionais da mente humana e os desafios éticos de delegar decisões a máquinas – temas que permanecem centrais até hoje. Portanto, a IA nasce de um contexto interdisciplinar, envolvendo não apenas a ciência da computação, mas também a filosofia da mente, a psicologia cognitiva, a linguística e a matemática. Esse caráter híbrido continua sendo uma de suas maiores forças e, ao mesmo tempo, um de seus maiores desafios filosóficos. IHU – Dessa época para os nossos dias, o que mais mudou no uso da IA e nos impactos sociais que estão ligados a esse fenômeno? Steven S. Gouveia – Desde os primeiros anos da IA, marcados por sistemas simbólicos e algoritmos lógicos, houve uma transformação radical tanto nas capacidades técnicas da IA quanto nos seus impactos sociais: talvez a mudança mais significativa tenha sido a transição do paradigma simbólico para o paradigma conexionista, especialmente com o advento e o desenvolvimento das redes neurais profundas a partir da década de 2010 (embora a teoria por detrás desse avanço seja da década de 70, que teve como consequência a atribuição do Prêmio Nobel da Física de 2024 a John J. Hopfield). Hoje, modelos de aprendizado de máquina – particularmente o deep learning – conseguem realizar tarefas como reconhecimento de imagem, processamento de linguagem natural e tomada de decisão com níveis de eficiência muitas vezes superiores aos humanos, em contextos muitos variados (e.g., medicina). Essa evolução técnica expandiu enormemente o leque de aplicações da IA: ela está presente em áreas tão diversas quanto a saúde, o transporte, a educação, o sistema judicial, a vigilância, o marketing e as artes e até a intimidade humana. Mas o que talvez seja mais importante do ponto de vista filosófico e ético é o alcance social e político dessas aplicações: a IA deixou de ser uma curiosidade científica para se tornar uma força transformadora da vida humana, impactando diretamente as relações de poder, as formas de trabalho, a privacidade e até mesmo os critérios de justiça social. Além disso, o uso massivo de dados – o chamado big data – e a opacidade dos algoritmos contemporâneos colocam novos desafios éticos: como garantir transparência e responsabilização em decisões automatizadas? Como evitar a reprodução de preconceitos históricos nos dados que alimentam esses sistemas? Como preservar a dignidade humana em um cenário de crescente automação e vigilância? Assim, a mudança não é apenas técnica: estamos diante de uma mutação cultural, política e filosófica, que exige novas formas de reflexão crítica e uma renovada responsabilidade ética. A IA de hoje não apenas simula aspectos da inteligência humana; ela transforma as condições sob as quais vivemos, tomamos decisões e interagimos social e politicamente. IHU – Sob que aspectos a IA é consciente? O que isto significa exatamente? Steven S. Gouveia – Essa é uma das perguntas mais provocadoras e, ao mesmo tempo, mais mal compreendidas no debate contemporâneo sobre Inteligência Artificial. A resposta direta é: atualmente, nenhuma forma de IA é consciente no sentido pleno do termo. Quando falamos de “consciência”, sobretudo no âmbito da filosofia da mente, estamos nos referindo à experiência subjetiva – aquilo que Thomas Nagel chamou de o que é ser um determinado ser. Em outras palavras, a consciência envolve sensação, intencionalidade, experiência qualia e uma perspectiva em primeira pessoa sobre o mundo. Segundo uma pesquisa que desenvolvi com o meu anterior orientador de doutoramento, o Prof. Dr. Georg Northoff, neurocientista da Universidade de Ottawa, se olharmos para como é que a consciência acontece no cérebro humano, nenhuma das IAs atuais, mesmo as mais sofisticadas, como os grandes modelos de linguagem, conseguem reproduzir esses aspectos relevantes da consciência. Elas processam dados, identificam padrões e geram respostas baseadas em estatísticas e correlações, mas não têm experiência de mundo, não têm desejos, não sentem dor nem prazer, e tampouco possuem autoconsciência ou entendimento do que fazem determinado contexto. As IAs atuais podem simular linguagem consciente, sim, mas tal não equivale a ser consciente: é preciso algo mais. Dito isso, há um aspecto interessante a considerar: o fato de que máquinas consigam simular consciência de forma convincente já traz implicações éticas e sociais importantes (como retratam várias obras cinematográficas). Se um sistema interage como se fosse consciente, isso pode afetar nossa forma de tratá-lo, de projetar responsabilidades e até de moldar as relações humanas. Isso é particularmente relevante em contextos como o cuidado com idosos, a educação de crianças ou a aplicação da IA em decisões judiciais e médicas. Portanto, é fundamental distinguir entre consciência funcional – ou seja, a aparência de comportamento consciente – e consciência fenomenal – a experiência interna real. A filosofia da mente tem muito a contribuir nesse debate, ajudando a evitar tanto os exageros “tecnofílicos” quanto os alarmismos infundados. A questão da consciência artificial é, acima de tudo, um convite à reflexão crítica sobre o que significa ser consciente no século XXI e de que forma é que a tecnologia poderá mudar os nossos conceitos mentalistas e a suas consequentes aplicações. IHU – Se a IA é consciente e, portanto, independente, ela pode ser considerada um agente moral? Por quê? Steven S. Gouveia – Essa pergunta toca num dos dilemas centrais da ética contemporânea da tecnologia. Para que algo – ou alguém – seja considerado um agente moral, é necessário que possua, ao menos, três características fundamentais: (1) consciência, no sentido fenomenológico de ter experiências subjetivas; (2) intencionalidade, ou seja, a capacidade de agir com base em razões próprias; e (3) responsabilidade, isto é, ser capaz de compreender normas morais e responder por suas ações. Como disse anteriormente, as IAs atuais não possuem consciência no sentido pleno, tampouco intenções próprias: elas operam com base em estruturas computacionais que respondem a estímulos e instruções, sem compreender verdadeiramente o conteúdo das decisões que executam. Portanto, por mais autônoma que uma IA possa parecer funcionalmente – como ao tomar decisões sem supervisão humana direta – isso não equivale a independência moral ou consciência subjetiva. Ela pode agir como se fosse um agente, mas isso não significa que seja um agente moral. No entanto, essa discussão não é meramente especulativa. Mesmo que IAs não sejam agentes morais, elas já participam de contextos morais: elas tomam decisões que afetam vidas humanas. Isso levanta uma questão filosoficamente rica e urgentemente prática: se a IA não é um agente moral, então quem é responsável pelas suas ações? Os programadores? As empresas? Os usuários? É aqui que avancei com a noção de responsabilidade distribuída: precisamos repensar nossos modelos clássicos de agência moral para lidar com sistemas que não são sujeitos morais, mas que têm efeitos morais profundos. E mais: se um dia desenvolvêssemos uma IA verdadeiramente consciente – algo ainda hipotético –, então sim, poderíamos começar a discutir se ela deveria ter status moral, talvez semelhante ao de animais conscientes ou mesmo de seres humanos. Mas, até lá, nosso foco ético deve continuar sendo a responsabilidade humana na criação, implementação e supervisão desses sistemas. IHU – Quais as lições que o cérebro humano oferece à IA? Steven S. Gouveia – Essa é uma pergunta central no artigo que escrevi em coautoria com o neurofilósofo Georg Northoff em 2024. No texto, defendemos que o cérebro humano não deve ser apenas uma fonte de inspiração para a IA, mas também uma estrutura de referência filosófico-epistemológica para compreender o que realmente significa inteligência. A principal tese que desenvolvemos é que os sistemas de IA atuais operam com base em modelos externos de correlação estatística, enquanto o cérebro humano funciona por meio de uma integração dinâmica entre atividade neural espontânea, tempo subjetivo e contexto corporal e ambiental. Ou seja, enquanto a IA lida com dados fora do sistema, o cérebro se organiza a partir de um fluxo interno contínuo de atividade – algo que se denomina de resting state activity – que molda a maneira como os estímulos são percebidos, interpretados e integrados. Uma das grandes lições do cérebro para a IA, portanto, é a necessidade de contextualidade temporal e corporal. No artigo, mostramos que a inteligência humana é essencialmente encarnada e situada: ela não ocorre no vazio, mas é profundamente moldada por fatores afetivos, sensoriais e temporais. A IA, ao negligenciar essas dimensões, tende a operar de forma descontextualizada, o que limita sua capacidade de generalização e sua relevância ética e fenomenológica. Além disso, propomos que a IA poderia se beneficiar de um entendimento mais profundo da circularidade entre cérebro, corpo e mundo. Em vez de buscar replicar apenas os outputs cognitivos (como linguagem ou reconhecimento de padrões), deveríamos investigar como o cérebro se constitui enquanto sistema auto-organizado e orientado por valores internos, afetos e ritmo temporal. Isso implica um deslocamento epistemológico: não basta “imitar” a mente; é preciso compreender suas condições estruturais e fenomenológicas. Concluímos no artigo que uma IA verdadeiramente transformadora – ética, autônoma e sensível ao contexto – exigirá muito mais do que algoritmos eficientes: exigirá um diálogo genuíno entre neurociência, filosofia da mente e ciência da computação. O cérebro humano, em sua complexidade dinâmica, nos convida a pensar a inteligência não apenas como processamento de informação, mas como processo vivido. IHU – Quais são os principais objetivos com o seu projeto em curso sobre ética da IA? O que já foi descoberto e em que sentido esse projeto ajuda a avançar no conhecimento das intersecções entre Filosofia e Inteligência Artificial? Steven S. Gouveia – O projeto rTAIM, financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) de Portugal, tem como objetivo principal investigar como a aplicação de sistemas de Inteligência Artificial na medicina – especialmente aqueles baseados em modelos de aprendizado profundo, frequentemente descritos como “caixas-pretas” – impacta princípios normativos fundamentais, como autonomia, responsabilidade, explicabilidade e confiança no processo de tomada de decisão clínica. Ao longo de seis anos (2023-2029), o projeto busca: (i) Analisar criticamente os desafios éticos que emergem da integração de sistemas de IA em contextos médicos, destacando como a opacidade desses sistemas pode comprometer a relação de confiança entre médicos e pacientes; (ii) Propor soluções normativas para mitigar os riscos associados à “medicina de caixa-preta”, promovendo práticas que assegurem a transparência e a explicabilidade das decisões algorítmicas; (iii) Fomentar o diálogo interdisciplinar, reunindo especialistas em filosofia, neurociência, medicina e ciência da computação para abordar as complexidades éticas da IA na medicina; (iv) Desenvolver atividades acadêmicas e de divulgação, como seminários mensais, conferências internacionais e escolas de verão, visando disseminar os resultados da pesquisa e engajar a comunidade acadêmica e o público em geral. Sistemas de IA e bioéticaEntre as descobertas preliminares, destacamos a identificação de uma lacuna significativa na compreensão e na confiança dos profissionais de saúde em relação aos sistemas de IA: muitos médicos relutam em adotar essas tecnologias devido à falta de transparência nos processos decisórios algorítmicos, o que pode comprometer a responsabilidade clínica e a autonomia profissional. Além disso, o projeto tem enfatizado a importância de desenvolver abordagens de IA que não apenas priorizem a eficiência, mas também considerem os valores humanos e éticos fundamentais. Isso inclui a promoção de sistemas de IA que sejam explicáveis, auditáveis e alinhados com os princípios da bioética. Uma das principais contribuições que o projeto já trouxe foi a identificação de um déficit de interdisciplinaridade crítica nos debates sobre IA: muitas vezes, os engenheiros e técnicos trabalham com noções implícitas de ética e racionalidade, sem o apoio conceitual necessário da filosofia. Ao mesmo tempo, parte da filosofia ainda opera com imagens desatualizadas ou caricaturais da tecnologia. Nosso esforço tem sido justamente promover um encontro produtivo entre esses mundos. Entre os resultados já obtidos, destacaria a organização de uma coletânea internacional – que estou editando – com contribuições inéditas de pesquisadores que tratam das intersecções entre filosofia e IA em quatro eixos: fundamentos, medicina, sociedade e educação. Além disso, nossas pesquisas têm ajudado a consolidar a ideia de que pensar a ética da IA não é apenas discutir limites, mas também imaginar possibilidades e soluções (como apresentei no minicurso na Unisinos): de emancipação, de inclusão, de novas formas de cuidado e de justiça. Acredito que esse projeto contribui para avançar o campo ao mostrar que a filosofia não é um adorno reflexivo posterior ao desenvolvimento tecnológico, mas um instrumento epistemológico fundamental para guiar esse desenvolvimento desde o início. Pensar a IA eticamente é, em última instância, pensar o tipo de humanidade que queremos construir para o futuro. IHU – Em que aspectos a Filosofia, sobretudo através da ética, pode e deve colaborar no desenvolvimento e uso da IA? Steven S. Gouveia – A Filosofia, e em particular a ética, tem um papel absolutamente central no debate sobre Inteligência Artificial – não como um acessório posterior ao desenvolvimento técnico, mas como uma infraestrutura conceitual e normativa que deve orientar desde o início o modo como concebemos, projetamos e aplicamos essas tecnologias. Em primeiro lugar, a ética filosófica oferece as ferramentas necessárias para avaliar não apenas o que é possível fazer com a IA, mas o que é desejável. Essa distinção é fundamental. Em um cenário cada vez mais dominado pela lógica da eficiência, da inovação e do lucro, a ética entra como um campo de reflexão crítica que nos convida a pensar sobre as consequências morais, sociais e políticas do uso da IA. A filosofia pode colaborar em pelo menos três níveis: (a) no nível normativo, fornecendo princípios como justiça, autonomia, beneficência, responsabilidade e explicabilidade, que devem nortear a construção e a aplicação de sistemas de IA – especialmente em áreas sensíveis como saúde, em que estamos perante indivíduos em situação altamente fragilizada do ponto de vista epistémico; (b) No nível epistemológico, questionando os pressupostos que orientam os modelos computacionais: o que é inteligência? O que é uma decisão “correta”? Qual é o papel dos vieses nos dados? A filosofia ajuda a esclarecer e criticar os fundamentos do que se considera “racional” ou “objetivo” nas máquinas; (c) No nível político e social, alertando para os riscos de exclusão, vigilância, manipulação e desigualdade algorítmica. Nesse sentido, a Ética da IA deve ser também uma ética pública, preocupada com a justiça distributiva, o acesso equitativo à tecnologia e a preservação dos direitos fundamentais. Além disso, a filosofia tem um papel decisivo na construção da confiança – um tema central no meu projeto em curso sobre IA e medicina (rTAIM). A confiança não se constrói apenas com bons resultados técnicos, mas com transparência, responsabilidade e sensibilidade aos contextos humanos. E é justamente nisso que a filosofia pode e deve contribuir: ao lembrar que toda tecnologia, por mais sofisticada que seja, está sempre inserida numa teia de valores, expectativas e relações sociais, que devem ser tomadas em conta no desenvolvimento destes sistemas de IA. Em última instância, a filosofia é o espaço onde podemos fazer as perguntas que muitas vezes o entusiasmo tecnológico ignora: para que queremos a IA?, a quem ela deve servir?, e que tipo de sociedade estamos dispostos a construir com ela? IHU – O que a Filosofia e a ética têm a dizer acerca do uso da IA para fins bélicos, como o que tem sido conduzido pelo exército israelense, por exemplo? Steven S. Gouveia – O uso da Inteligência Artificial em contextos bélicos – como o que tem sido amplamente noticiado no caso do exército israelense – levanta algumas das questões mais urgentes e inquietantes da filosofia contemporânea, sobretudo no campo da ética e da teoria política. A automação da guerra, com apoio de sistemas de IA para reconhecimento de alvos, tomada de decisão e ataques autônomos, desafia profundamente os princípios que sustentam tanto o direito internacional, quanto a moralidade das ações humanas em tempos de conflito. A primeira contribuição da ética aqui é clara: há limites morais que não podem ser delegados a máquinas. A decisão de tirar uma vida, por mais que ocorra num cenário de guerra, é uma decisão profundamente humana, carregada de responsabilidade moral, e não deve ser terceirizada a algoritmos – especialmente aqueles que operam como verdadeiras “caixas-pretas”, sem transparência nem possibilidade de escrutínio ético. Em segundo lugar, a filosofia política alerta para o risco de desumanização radical que esses sistemas promovem: ao transformar alvos em “pontos de dados”, e decisões letais em execuções algorítmicas, corremos o risco de eliminar não apenas a empatia, mas também os mecanismos de responsabilização. Quem responde por um erro cometido por uma IA bélica? O programador? O comandante? O Estado? A tecnologia não elimina a responsabilidade; ela a fragmenta – e com isso, muitas vezes, a obscurece algo que, num cenário de Guerra, pode ser a diferença entre morrerem inocentes, ou não. A ética da guerra – o chamado jus in bello – pressupõe princípios como proporcionalidade, distinção entre combatentes e civis, e responsabilidade. Em 2018 publiquei o meu primeiro livro, de título Reflexões filosóficas: arte, mente e justiça, onde o primeiro capítulo da seção dedicada à Justiça é precisamente uma reflexão sobre como as armas autônomas são altamente problemáticas do ponto de vista ético. A IA, quando usada de forma opaca e desproporcional, pode violar todos esses critérios. E é exatamente por isso que filósofos, juristas e cidadãos conscientes devem intervir no debate: para evitar que a tecnologia da guerra se torne uma forma de tecnologia da indiferença. IHU – Quais seriam os maiores desafios éticos da era da IA? Steven S. Gouveia – A era da Inteligência Artificial traz alguns desafios éticos realmente grandes que precisamos enfrentar. Vou destacar alguns dos mais importantes: 1) Justiça e desigualdade algorítmica: A IA tem o potencial de reforçar as desigualdades que já existem na sociedade. Isso acontece porque muitos algoritmos são treinados com dados históricos, que podem ter preconceitos embutidos, como discriminação racial, de gênero ou de classe. O grande desafio aqui é fazer com que a IA seja mais justa e que não perpetue essas desigualdades. 2) Privacidade e vigilância: Com a IA, há uma coleta de dados em massa, o que pode ser usado para nos vigiar o tempo todo – como no reconhecimento facial e monitoramento de comportamento. Isso coloca em risco nossa privacidade e liberdade. O desafio ético é encontrar um equilíbrio entre usar a IA para segurança, sem invadir nossos direitos pessoais. 3) Responsabilidade e autonomia: À medida que mais decisões começam a ser tomadas por IA, como em áreas da medicina ou no campo militar, a questão da responsabilidade fica mais complicada. Se uma IA comete um erro ou causa um dano, quem é o responsável? Isso fica difícil de responder quando a tecnologia se torna cada vez mais autônoma. A ética precisa lidar com isso, já que a responsabilidade não pode ser jogada apenas para a IA, ou seus criadores. 4) Transparência e explicabilidade: Muitos sistemas de IA, como os baseados em aprendizado profundo, funcionam como “caixas-pretas”. Ou seja, ninguém sabe exatamente como chegam a uma decisão. Isso é problemático, especialmente em áreas como a medicina, onde uma IA pode afetar diretamente a saúde das pessoas. O grande desafio ético aqui é garantir que as decisões da IA possam ser entendidas e verificadas pelos humanos. 5) Desumanização e perda de agência: Quando começamos a delegar muitas decisões importantes à IA, corremos o risco de perder a nossa capacidade de decidir e agir de forma crítica. A IA pode acabar desumanizando o processo, fazendo com que as pessoas deixem de questionar e aceitar passivamente o que a tecnologia diz. O desafio é garantir que as pessoas continuem a ter o controle e a agência para tomar suas próprias decisões, mesmo com toda essa tecnologia ao redor. 6) Impacto no trabalho e na economia: A IA também vai mudar a forma como trabalhamos. Se muitas tarefas forem automatizadas, isso pode tirar empregos e aumentar a desigualdade, já que quem controla a tecnologia vai ficar com a maior parte dos benefícios. O desafio ético aqui é garantir que essa transição seja justa, para que todos possam se beneficiar, e não só uma minoria. Esses são apenas alguns dos desafios mais urgentes. O ponto principal é que a tecnologia não pode determinar como a sociedade vai funcionar. Precisamos garantir que, ao desenvolver a IA, estamos pensando em princípios éticos que protejam a dignidade humana, a justiça e a Liberdade em todos os aspectos envolvidos na tecnologia: no antes, no durante, e no depois. IHU – Que aspectos merecem ser destacados em relação aos desafios éticos da IA no campo da medicina (neurociência)? Steven S. Gouveia – No campo da medicina, especialmente na neurociência, os desafios éticos que surgem com o uso da IA são bastante específicos e importantes, pois lidamos com dados extremamente sensíveis, como as informações sobre o funcionamento do cérebro e a saúde mental das pessoas. Um dos principais desafios está relacionado à privacidade e ao uso de dados altamente sensíveis: quando usamos IA para analisar informações como imagens de ressonância magnética ou até dados de neuroestimulação, estamos lidando com dados que dizem respeito à identidade e ao funcionamento mais íntimo de um indivíduo. Isso exige um nível de proteção muito alto, além de garantir que os pacientes saibam como seus dados estão sendo utilizados e que tenham controle sobre isso. Outro grande desafio é a tomada de decisões automatizada: a IA pode ajudar a diagnosticar doenças neurológicas, como Alzheimer, ou até prever tratamentos para distúrbios psiquiátricos. No entanto, em situações tão críticas, a questão ética se coloca: até que ponto devemos confiar em uma máquina para tomar decisões sobre a saúde de uma pessoa? Os sistemas de IA podem ser extremamente eficientes, mas sempre há o risco de erros que possam impactar gravemente a vida de alguém. Assim, é necessário um equilíbrio entre a confiança na tecnologia e a supervisão humana. A explicabilidade da IA é outro ponto crucial, especialmente quando ela é usada para fazer diagnósticos ou sugerir tratamentos. Muitas vezes, os sistemas de IA funcionam de maneira opaca, como “caixas-pretas”, o que significa que nem sempre sabemos como a IA chegou à sua conclusão. No campo da medicina, e mais especificamente na neurociência, isso é problemático: médicos e pacientes precisam entender claramente como uma IA fez suas recomendações, para que possam tomar decisões informadas. Sem essa transparência, podemos enfrentar dificuldades tanto no entendimento dos pacientes, quanto na confiança dos profissionais de saúde no sistema. Para tal, é preciso exigir uma melhor Inteligência Artificial, que eu chamo de Inteligência Artificial explicativa, que possa ser útil na sua eficácia, mas transparente o suficiente para nos providenciar explicações. Além disso, os vieses nos dados usados para treinar a IA representam um risco significativo: se os dados usados são predominantemente de um determinado grupo de pessoas, como por exemplo, de uma etnia ou classe social específica, a IA pode acabar oferecendo diagnósticos imprecisos ou tratamentos inadequados para outros grupos. Isso é ainda mais sensível quando falamos de doenças neurológicas e mentais, que podem se manifestar de maneira diferente dependendo da cultura, histórico e características individuais. A IA precisa ser treinada com dados diversos e representativos para evitar que esses vieses se perpetuem. Ética da IA na medicinaA acessibilidade das tecnologias também é um grande desafio. A IA tem o potencial de transformar o tratamento de várias doenças cerebrais, mas essa tecnologia pode ser cara e limitada a certas regiões ou grupos sociais. Isso pode gerar uma divisão ainda maior no acesso à saúde de qualidade, aprofundando desigualdades existentes. A ética da IA na medicina precisa garantir que esses avanços não beneficiem apenas uma pequena parte da população, mas que sejam acessíveis a todos. Por fim, a autonomia do paciente e o consentimento informado são fundamentais em qualquer tratamento médico, e com a IA não é diferente: quando a IA é utilizada para tomar decisões sobre a saúde de pacientes, especialmente aqueles com doenças neurodegenerativas ou condições psiquiátricas que limitam sua capacidade de decisão, surge a questão de como garantir que essas decisões respeitem a autonomia do paciente. Além disso, garantir que o consentimento informado seja obtido de maneira clara e compreensível se torna um grande desafio, já que muitos pacientes podem não entender completamente o funcionamento das tecnologias envolvidas. Esses aspectos éticos exigem que, ao integrar IA na medicina, especialmente na neurociência, pensemos cuidadosamente sobre como usamos essa tecnologia, garantindo que respeite os direitos, a privacidade e a dignidade dos pacientes. IHU – Recentemente, Bill Gates afirmou que na próxima década a IA vai substituir médicos e professores. Como percebe os impactos dessa mudança de paradigma no mundo do trabalho e nas relações humanas? Steven S. Gouveia – A afirmação de Bill Gates sobre a IA substituir médicos e professores levanta questões importantes. Na medicina, a IA pode melhorar diagnósticos e tratamentos, mas não substitui a empatia e a comunicação humana, que são fundamentais para o cuidado dos pacientes. No ensino, a IA pode personalizar o aprendizado, mas não consegue substituir o papel emocional e social dos professores. No mundo do trabalho, a automação pode aumentar a eficiência, mas também pode levar à perda de empregos, exigindo requalificação e adaptação dos trabalhadores. Esse contexto exige reflexões profundas sobre redistribuição da riqueza e da natureza do trabalho: talvez soluções como a Renda Básica Universal tenham de ser consideradas e pesquisadas para um future próximo. Quanto às relações humanas, o uso excessivo de IA pode diminuir as conexões interpessoais e aumentar o isolamento social (vemos isso, por exemplo, no Japão, onde os homens têm preferência por ter intimidade com robôs sexuais, ao invés de outros seres humanos) e, por isso, deve ser refletida interdisciplinarmente, incluindo vários especialistas que possam abarcar os vários aspectos técnicos, sociais, culturais, psicológicos e filosóficos da Inteligência Artificial. IHU – Ainda considerando o cenário descrito por Bill Gates, como percebe o uso de assistentes de IA como ChatGPT, Gemini, DeepSeek em relação a produções filosóficas e sua originalidade? Steven S. Gouveia – O uso de assistentes de IA como ChatGPT, Gemini e DeepSeek na produção filosófica levanta questões interessantes sobre originalidade e autoria: por um lado, essas IAs podem ser ferramentas poderosas para explorar ideias, organizar pensamentos e até mesmo gerar conteúdo filosófico com base em grandes volumes de dados e textos (vemos aplicações interessantes na Arte Criativa, por exemplo, onde sistemas de IA podem completar sinfonias inacabadas de compositores falecidos, como o caso do projeto Beethoven X). Porém, a questão da originalidade é mais complexa: as IAs, como essas, não criam ideias de maneira independente, mas combinam e reconfiguram o conhecimento existente, produzindo sempre a partir de uma “imagem” do passado. As produções criativas geradas por IA podem ser úteis como ponto de partida ou como ferramentas de apoio, mas dificilmente podem ser consideradas originais no sentido em que usamos o termo em outros campos de aplicação. Estes assistentes de IA podem muito úteis, por exemplo, em traduzir a pesquisa de autores que estão de certa forma excluídos da produção acadêmica internacional: está mais que identificado que autores acadêmicos que trabalham em países de língua inglesa têm muito maior probabilidade de serem lidos e, por consequência, citados. No Brasil, um estudo muito interessante mostrou que acadêmicos com nomes estrangeiros, mesmo que vivendo e trabalhando no Brasil, têm maior probabilidade de serem citados do que colegas com nomes de origem portuguesa. O caso do auxílio na tradução pode ser um caso interessante que permite corrigir uma injustiça linguística na filosofia acadêmica. | A A |

| OUTRAS PALAVRAS |

Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |

A A |  Oficina do MIDR alerta prefeitos para fortalecimento dos órgãos de defesa civilBrasil61Gestores foram orientados com ações de prevenção e enfrentamento aos eventos extremos A oficina "Desastres Climáticos: Como seu município pode enfrentar eventos extremos", promovida pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) nesta quarta-feira (12), durante o Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, orientou gestores municipais sobre procedimentos e práticas da Defesa Civil Nacional para atuação em situações de desastres. Representando a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, a coordenadora-geral de Gerenciamento de Riscos do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), Juliana Moretti, destacou ações e medidas essenciais que os órgãos municipais devem adotar diante de eventos extremos. Ela também explicou como o Governo Federal atua no apoio às cidades afetadas. Juliana reforçou a necessidade de um diálogo mais direto com prefeitos e prefeitas para o fortalecimento das estruturas municipais de defesa civil. “Esse diálogo que estamos realizando hoje tem o objetivo de salvar vidas, proteger patrimônios e preservar o meio ambiente. O órgão responsável por essas missões no nível municipal precisa estar fortalecido e ser uma prioridade na agenda da gestão pública”, afirmou Moretti. A coordenadora do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Cinthia Miranda, destacou a relevância da proteção social, especialmente para as populações mais vulneráveis diante de eventos extremos. “A proteção social muitas vezes é esquecida no momento do planejamento, mas é acionada na resposta ao desastre. Nosso convite aos prefeitos é que nos incluam desde o início do planejamento. Os grandes danos de um evento extremo são humanos – são vidas impactadas”, ressaltou. Além das representantes do MIDR e do MDS, o debate contou com a participação da secretária de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Júlia Alves Marinho, da diretora do Ministério do Meio Ambiente (MMA), Inamara Santos de Melo, e da diretora do BNDES, Maria Fernanda Ramos Coelho. A mediação foi conduzida pelo chefe de gabinete da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, Rafael Machado. Gestores municipais em Brasília Realizado entre os dias 11 e 13 de fevereiro, em Brasília, o Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas visa fortalecer o pacto federativo e ampliar a participação dos municípios em programas e ações do governo federal. O evento é uma iniciativa da Presidência da República, com coordenação da Secretaria de Relações Institucionais e apoio da Associação Brasileira de Municípios (ABM), da Confederação Nacional de Municípios (CNM) e da Frente Nacional de Prefeitos (FNP). Até quinta-feira (13), estão previstas mais de 170 atividades simultâneas de suporte às gestões municipais. Com estande exclusivo de atendimento localizado na ala Sul do Ulysses Centro de Convenções, o MIDR participa da programação do evento com o lançamento do Atlas de Territórios Brasileiros para Parcerias Público-Privadas de Cidades Inteligentes e mais sete oficinas: Fronteiras da Amazônia - Arco Norte e Rondônia; Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Regional Sustentável (FDIRS); Desastres Climáticos: Como seu município pode enfrentar eventos extremos; Como Solicitar Reconhecimento e Recursos Federais para Ações em Proteção e Defesa Civil; Desenvolvimento Regional e Territorial; Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil; e Recuperação do Rio Grande do Sul. Saiba mais no site do evento. Fonte: MIDR | A A |

| BRASIL 61 |

Portal Membro desde 03/09/2021 Segmento: Notícias Premiações: |

A A |  MIDR autoriza repasse de R$5,2 milhões para ações de defesa civil em 11 cidades afetadas por desastresBrasil61Estão na lista municípios dos estados da Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso e Rio Grande do Sul O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, autorizou, nesta segunda-feira (17), o repasse de mais de R$ 5,2 milhões a 11 cidades afetadas por desastres. Serão atendidos municípios nos estados da Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. As portarias com os repasses foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU). Confira abaixo. Manoel Viana (RS) R$ 46.124,40 Amarante do Maranhão (MA) R$ 292.820,00 Nova Bassano (RS) R$ 178.650,86 São Leopoldo (RS) R$ 1.588.616,09 São Jerônimo (RS) R$ 741.166,54 Eldorado do Sul (RS) R$ 170.895,43 Os valores destinados a cada município são definidos por critérios técnicos da Defesa Civil Nacional e variam conforme o valor solicitado no plano de trabalho, magnitude do desastre e número de desabrigados e desalojados, entre outros parâmetros. Como solicitar recursos Cidades com o reconhecimento federal de situação de emergência ou de estado de calamidade pública podem solicitar ao MIDR recursos para ações de defesa civil. A solicitação pelos municípios em situação de emergência deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). Com base nas informações enviadas nos planos de trabalho, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no DOU com o valor a ser liberado. Capacitações da Defesa Civil Nacional A Defesa Civil Nacional oferece uma série de cursos a distância para habilitar e qualificar agentes municipais e estaduais para o uso do S2iD. As capacitações têm como foco os agentes de proteção e defesa civil nas três esferas de governo. Confira neste link a lista completa dos cursos. Fonte: MIDR | A A |

| BRASIL 61 |

Portal Membro desde 03/09/2021 Segmento: Notícias Premiações: |

A A |  Defesa Civil: reconhecida situação de emergência em 24 cidades afetadas por desastresBrasil61Estão na lista municípios dos estados da Bahia, Ceará, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, reconheceu a situação de emergência em 24 cidades afetadas por desastres. As portarias com os reconhecimentos foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU). Confira mais detalhes abaixo. Foram castigados por fortes chuvas os municípios de Queimadas, na Bahia; Guanhães, Porteirinha e São Geraldo da Piedade, em Minas Gerais; Vicência, em Pernambuco; Santa Vitória do Palmar, no Rio Grande do Sul; Santo Amaro da Imperatriz, em Santa Catarina, e Franco da Rocha e Taboão da Serra, em São Paulo. Passam por um período de estiagem as cidades de Coremas, em Pernambuco, e Itacurubi, Jari, Roque Gonzales, São Gabriel, São Miguel das Missões e Silveira Martins, no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Norte, os municípios de Jaçanã, Pedra Preta e Riacho de Santana obtiveram o reconhecimento federal de situação de emergência devido à seca, que é um período de ausência de chuvas mais prolongado do que a estiagem. Já na Paraíba, as cidades de Mamanguape e Matraca foram atingidas por enxurradas, enquanto Russas, no Ceará, por vendaval, e Santa Bárbara D’Oeste, em São Paulo, por alagamentos. Por fim, a cidade de Luciara, no Mato Grosso, foi atingida por inundações. Agora, as prefeituras já podem solicitar recursos do Governo Federal para ações de defesa civil, como compra de cestas básicas, água mineral, refeição para trabalhadores e voluntários, kits de limpeza de residência, higiene pessoal e dormitório, entre outros. Fonte: MIDR | A A |

| BRASIL 61 |

Portal Membro desde 03/09/2021 Segmento: Notícias Premiações: |

A A | Entenda o que é o Plano Municipal de Saneamento BásicoBianca MingoteA água que você bebe, o banheiro que tem na sua casa e o acesso a serviços de esgoto são considerados serviços de saneamento básico. Para garantir a universalização dos serviços no país, a Lei 11.445/2007, da Política Nacional de Saneamento Básico, alterada pela Lei 14.026/2020 – que dispõe sobre o novo marco do saneamento básico no Brasil – estabelece que os municípios brasileiros devem elaborar um Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). A água que você bebe, o banheiro que tem na sua casa e o acesso a serviços de esgoto e limpeza pública são considerados serviços de saneamento básico. Para garantir a universalização destes serviços no país, a Lei 11.445/2007, da Política Nacional de Saneamento Básico, alterada pela Lei 14.026/2020 – que dispõe sobre o novo marco do saneamento básico no Brasil – estabeleceu que todos os municípios brasileiros devem elaborar um Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). A lei de 2020 reforçou as responsabilidades dos municípios e destacou a urgência da universalização do saneamento até 2033. O Instituto Trata Brasil ressalta que cada município precisa elaborar e implementar o PMSB, com vistas a identificar necessidades e guiar a prestação do serviço à população. De acordo com a legislação, o titular dos serviços deverá elaborar o plano de saneamento básico com o estabelecimento de metas, indicadores de desempenho e mecanismos de aferição de resultados, além de prestar diretamente os serviços ou conceder a prestação deles e, ainda, definir os parâmetros a serem adotados para a garantia do atendimento essencial à saúde pública. Planos Municipais de de Saneamento BásicoOs PMSB são instrumentos de planejamento e orientação da ação do poder público municipal no que diz respeito aos quatro eixos do saneamento básico: manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana; abastecimento de água; esgotamento sanitário e drenagem e manejo de águas pluviais. A presidente executiva do Instituto Trata Brasil, Luana Pretto, ressalta a importância de que todos os municípios brasileiros tenham planos próprios com metas dedicadas ao acesso pleno ao saneamento básico em cada cidade. “Todos os municípios, os mais de 5.500 municípios do nosso país, precisam ter um Plano Municipal de Saneamento Básico que estabeleça as diretrizes em relação ao acesso à água tratada, à coleta e tratamento do esgoto, à limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos e ao manejo das águas pluviais e drenagem. Então, é imprescindível que cada município tenha uma lei aprovada com as diretrizes estabelecidas de um Plano Municipal de Saneamento Básico”, afirma Luana Pretto. O advogado Raphael Bittar Arruda, do escritório Duarte Garcia, Serra Netto e Terra, com atuação em Direito Administrativo e Infraestrutura, explica que os planos valem por 20 anos e são cruciais para garantir a qualidade de vida das pessoas. “O plano municipal de saneamento básico é um instrumento de planejamento e de competência do município que estabelece diretrizes pelos próximos 20 anos, que devem nortear a atuação do município. E, nesse sentido, o plano municipal constitui uma importante ferramenta de planejamento e gestão para alcançar a melhoria das condições sanitárias e ambientais municipais e, consequentemente, da qualidade de vida da população”, pondera o advogado. Arruda explica que como os planos municipais devem ter, entre outros aspectos, a definição de programas, ações, metas, projetos de curto, médio e longo prazo, bem como prazos e metas para a sua realização, é relevante que tenham a colaboração de diversos entes para sua elaboração. “É desejável que o plano conte com uma participação ativa de diversas entidades públicas, de sociedades civis, de interessados, setores de saneamento, onde possam ser discutidas essas ações, esses programas, os indicadores de monitoramento e os resultados dessas medições já feitas no passado em relação ao saneamento básico municipal”, afirma. Os municípios tinham até dezembro de 2024 para encaminhar os planos ao governo federal. O envio do plano de saneamento básico municipal é condição de acesso aos repasses da União para investimentos nos quatro eixos do saneamento básico, e a ausência no envio pode implicar na falta de recursos para essas localidades em 2025. Impactos do PMSM à populaçãoAssim como a saúde e a educação, o saneamento básico é considerado um direito social garantido pela Constituição. Os serviços, portanto, constituem uma ferramenta essencial para a qualidade de vida dos brasileiros. Segundo publicação de julho de 2024 do Trata Brasil, saneamento básico é dignidade. Na opinião de Luana Pretto, do Trata Brasil, o PMSB é um instrumento que pode ser acompanhado pela população, especialmente, no que se refere ao atingimento das metas estabelecidas. Ela menciona que à medida em que as obras vão sendo realizadas, é possível notar melhoria da qualidade de vida da população em diferentes aspectos, como na saúde. “Num local, por exemplo, onde não se tinha acesso à água tratada e se passa a ter, a gente vê uma diminuição no número de doenças associadas à falta de saneamento, de diarreias. Onde se passa a ter coleta e tratamento dos esgotos, a gente vê uma despoluição dos rios e mares da localidade, uma diminuição no número de gastroenterites nas pessoas”, diz. Além disso, é possível ver melhorias em indicadores sociais. “Dá para notar um melhor aproveitamento das crianças nas escolas e melhor produtividade dos adultos, porque quando cai o número de doenças, se ganha produtividade, se vê maior valorização imobiliária”, completa Luana Pretto. Plano municipal e arranjos regionais de saneamentoA Lei nº 14.026/20 criou alternativas para que os municípios pudessem cumprir as novas metas de universalização e dar eficiência ao atendimento da população por meio da prestação de serviço regionalizada. A regionalização pode ser entendida como o agrupamento de municípios para a prestação de serviços de saneamento. O intuito, nesses casos, é facilitar e aumentar a operação e a viabilidade econômico-financeira desses serviços. “Nessas situações em que há uma prestação regionalizada, é elaborado um plano regional de saneamento, integrando todos os municípios que compõem essa região, essa macro região. E esses planos regionais se sobrepõem aos planos municipais. Assim, os municípios que integram esses blocos regionais estão dispensados de elaborar seus planos municipais”, menciona o advogado Raphael Bittar Arruda. Luana Pretto afirma que a criação de blocos regionais, conforme estabelece a lei, viabiliza um projeto de saneamento básico em localidades menores. “É necessário se pensar que nenhum município pode ficar de fora. Vemos, por exemplo, localidades muito pequenas, como o estado do Acre, buscando a regionalização como uma forma de conseguir atender municípios menores que não teriam capacidade econômico-financeira de universalizar”, pondera. Municípios-referênciaUm estudo divulgado no final de 2024 pelo Instituto Jones dos Santos Neves sobre o Suplemento de Saneamento Básico 2023, que integra a 20ª edição da Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aponta que 68 dos 78 municípios do Espírito Santo já têm a Política Municipal de Saneamento Básico. O montante representa 87,2%, número superior à média nacional de 55,87% (3.112 municípios), conforme o estudo. Os municípios capixabas que ainda não dispõem dessa política são: Barra de São Francisco, Dores do Rio Preto, Montanha, Pinheiros e Vila Valério. De acordo com a presidente executiva do Trata Brasil, Luana Pretto, o município de Maringá (PR) pode ser considerado referência na universalização do acesso aos serviços, o qual já atendeu todas as metas do marco legal de saneamento básico. Dados do ranking do saneamento básico elaborado pelo Trata Brasil apontam que São José do Rio Preto (SP) e Campinas (SP), ocupam a segunda e terceira posição, respectivamente. Já Porto Velho (RO) ocupa a 100ª posição. | A A |

| BRASIL 61 |

Portal Membro desde 03/09/2021 Segmento: Notícias Premiações: |

A A |  Municípios: DOU publica orientações sobre busca ativa de famílias em situação de vulnerabilidadeBianca MingoteA Resolução CIT 18/2024, publicada no Diário Oficial da União (DOU) no último dia 30, traz orientações aos estados e municípios sobre a realização da busca ativa de famílias em situação de vulnerabilidade e/ou risco social. O documento orienta os gestores a incluir ou promover a atualização cadastral com a devida identificação no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único). A Resolução da Comissão Intergestores Tripartite do Sistema Único de Assistência Social (Resolução CIT 18/2024), publicada no Diário Oficial da União (DOU) no último dia 30, traz orientações aos estados e municípios sobre a realização da busca ativa de famílias em situação de vulnerabilidade e/ou risco social. O documento orienta os gestores a incluir ou promover a atualização cadastral com a devida identificação no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único). A prioridade é para as populações que pertencem a Grupos Populacionais Tradicionais e Específicos (GPTE) com vistas a promover o acesso destas populações aos Serviços Socioassistenciais do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Ações de busca ativa para inscrição e atualização no Cadastro Único é uma das portas de acesso às políticas sociais, segundo anexo da medida. Entre os objetivos das ações estão: a identificação de situações de vulnerabilidade e risco social das famílias e territórios; a inclusão cadastral; a atualização cadastral; a identificação de famílias GPTE; e a oferta de serviços e benefícios socioassistenciais. Pela publicação, a busca ativa deve ser uma ação intersetorial, ou seja, um processo realizado de maneira compartilhada, com o envolvimento de diferentes setores como corresponsáveis pela melhoria da qualidade de vida da população. Para chegar às famílias, o município, com o apoio do estado, precisa desenvolver ações organizadas em seu território e estabelecer parcerias com órgãos públicos, associações municipalistas, instâncias de controle social, organizações da sociedade civil e lideranças comunitárias que possam contribuir para a identificação dessas famílias, com vistas a apoiar a inclusão desses grupos no CadÚnico ou efetuar a atualização do cadastro. Em nota, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) afirma que a iniciativa de busca ativa é essencial para a garantia de proteção social às famílias em situação de vulnerabilidade. E é primordial que o Governo Federal subsidie recursos para apoiar esse tipo de ação de gestão do Cadastro Único, como por exemplo, o Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família e Cadastro Único (IGDPBF). Segundo a CNM, é um recurso utilizado pelos gestores municipais para efetuar a busca ativa. Com informações do DOU e da Agência CNM de Notícias, Bianca Mingote. | A A |

| BRASIL 61 |

Portal Membro desde 03/09/2021 Segmento: Notícias Premiações: |

A A | MIDR autoriza o repasse de R$ 1 milhão para cidades do RS e MGBrasil61Recursos são destinados a ações de recuperação a desastres naturais O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, autorizou, na última sexta-feira (20), o repasse de R$1.151.906,00 para ações de recuperação em localidades atingidas por desastres. Serão atendidos municípios nos estados de Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Confira a lista dos municípios beneficiados: Caxias do Sul (RS) R$ 366.452,48 Pirapetinga (MG) R$ 707.302,50 Os valores destinados a cada município são definidos por critérios técnicos da Defesa Civil Nacional e variam conforme o valor solicitado no plano de trabalho, magnitude do desastre e número de desabrigados e desalojados, entre outros parâmetros. Como solicitar recursos Municípios que tiverem o reconhecimento federal de situação de emergência ou estado de calamidade pública podem solicitar recursos ao MIDR para ações de defesa civil. As solicitações devem ser realizadas por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). A partir dos planos de trabalho enviados, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e valores propostos. Após a aprovação, os repasses são formalizados por meio de portaria no DOU, liberando os valores correspondentes. Capacitação para agentes de defesa civil A Defesa Civil Nacional também oferece uma série de cursos a distância para capacitar e qualificar agentes municipais e estaduais no uso do S2iD. O objetivo é preparar os profissionais das três esferas de governo para responderem de forma eficiente às situações de emergência. Confira aqui a lista completa dos cursos. Fonte: MIDR | A A |

| BRASIL 61 |

Portal Membro desde 03/09/2021 Segmento: Notícias Premiações: |

A A |  Proeto Soldado Cidadão: jovens militares preparados para atuar em desastres e diminuir riscosBrasil61Para capacitar jovens militares temporários em habilidades profissionais e cívicas, com ênfase na atuação em desastres e gestão de riscos, a Defesa Civil Nacional criou o Projeto Soldado Cidadão e formou a primeira turma. Resultado de uma parceria entre a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), Ministério da Defesa (MD) e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), a iniciativa foi solicitada pelo presidente Lula durante as enchentes no Rio Grande do Sul. Para capacitar jovens militares temporários em habilidades profissionais e cívicas, com ênfase na atuação em desastres e gestão de riscos, a Defesa Civil Nacional criou o Projeto Soldado Cidadão e formou a primeira turma. Resultado de uma parceria entre a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), Ministério da Defesa (MD) e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), a iniciativa foi solicitada pelo presidente Lula durante as enchentes no Rio Grande do Sul. O projeto envolve a criação de um laboratório para o desenvolvimento de conteúdos programáticos que integram conhecimentos técnicos e práticos. A proposta é preparar os participantes para responder de forma rápida e eficaz em situações de emergência e calamidade, o que contribui para o fortalecimento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sinpdec). Durante o curso de capacitação da primeira turma, os militares temporários receberam formação especializada, aliando expertise técnica da Sedec, metodologia pedagógica do Senai e práticas adaptadas ao contexto militar, com apoio do MD. A capacitação abrange desde técnicas de resposta a desastres até competências que promovem a inserção dos participantes no mercado de trabalho após o serviço militar, visando difundir a cultura de proteção civil em nível nacional. Parceria estratégica O Projeto Soldado Cidadão reflete um modelo inovador de cooperação interinstitucional. Enquanto o Ministério da Defesa é responsável pela mobilização dos participantes e integração dos conteúdos à prática militar, a Sedec oferece diretrizes técnicas e supervisiona módulos práticos voltados para ações de proteção e defesa civil e o Senai desenvolve o conteúdo técnico-pedagógico, além de fornecer a infraestrutura necessária para as capacitações. Mais do que formação técnica, o projeto promove desenvolvimento socioeconômico e inclusão social, oferecendo aos jovens militares uma base sólida para a transição para a vida civil. “Essa iniciativa não apenas fortalece a capacidade de resposta do Brasil a desastres, como transforma a vida dos jovens, ampliando suas perspectivas profissionais e sociais”, destaca o secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff. Com novas turmas previstas, o projeto segue até o fim deste ano e aponta para resultados promissores, tanto na capacitação de militares, quanto no impacto positivo para o Sinpdec. Fonte: MIDR | A A |

| BRASIL 61 |

Portal Membro desde 03/09/2021 Segmento: Notícias Premiações: |

A A |