SOCIEDADE

A A | Os novos profetas da distopiaMusk, Bezos, Thiel e outros bilionários, já não são apenas habitués de Trump. Tornaram-se formuladores das ideias mais brutais de supremacismo e apartheid interplanetário. Vale conhecer o ambiente cultural que gerou tal protagonismo Por Evgeny Morozov, no Nuso | Tradução: Rôney Rodrigues Pensemos nas heresias de Balaji Srinivasan e Peter Thiel, que, ao celebrarem o “Estado em rede” [1] e as cidades flutuantes no mar (seasteading) [2], conceberam uma doutrina de fuga para os aristocratas digitais. Enquanto Srinivasan imagina feudos de blockchain com cidadania sob demanda e forças policiais no modelo pay-per-view [3], Thiel almeja plataformas oceânicas onde os ricos possam flutuar além do alcance dos Estados, enquanto suas fantasias libertárias balançam como iates de luxo em águas internacionais [4]. Em outros âmbitos, a overdose solucionista do Vale do Silício inflou uma bolha de ideias que rivaliza com as financeiras: um mercado frívolo onde a cotização das grandes narrativas sobe mais rápido que as stock options.Assim, Sam Altman esboça despreocupadamente planos de ação planetários para a (não) regulação da inteligência artificial [5], e até para garantir o bem-estar da IA (“capitalismo para todos!” [6]), enquanto os criptoacólitos (Marc Andreessen, David Sacks) [7], os aspirantes a colonizadores celestiais (Elon Musk, Jeff Bezos) [8] e os revivalistas nucleares (Bill Gates, Bezos, Altman) oferecem suas próprias soluções ambiciosas e empolgantes para problemas de origem aparentemente desconhecida [9]. (Quem está consumindo toda essa energia que de repente precisamos com tanta urgência? Um verdadeiro mistério, sem dúvida). Mas temas mais mundanos, da política externa à defesa, também são uma preocupação crescente para eles. Eric Schmidt – um homem cuja personalidade poderia ser confundida com um documento em branco do Google Docs – não só escreveu dois livros com Henry Kissinger, como também colabora regularmente com a Foreign Affairs e outras fábricas similares de dogmas e catastrofismo. E está em busca de temas importantes e substanciais, daqueles que exigem assentimentos solenes nos almoços dos think tanks. “A Ucrânia está perdendo a guerra contra os drones”, proclama um artigo seu de janeiro de 2024 [10]. Seria este – pura coincidência, certamente – o mesmo Eric Schmidt que, poucos meses antes, lançou uma empresa de drones? Agora que as elites tecnológicas se juntaram ao banquete, a especulação sobre o futuro da guerra, que antes era domínio exclusivo de “intelectuais da defesa” que murmuravam nos corredores da Corporação RAND [11], tornou-se um entretenimento em horário nobre. Alex Karp, da Palantir, e Palmer Luckey, da Anduril – com fortunas combinadas que ultrapassam US$ 11 bilhões – fingem ser Davi rudimentares lutando contra os Golias perdulários do Pentágono. Inevitavelmente, Elon Musk, o Zelig do tecnocapitalismo, também tem opiniões firmes sobre o tema: nas guerras do futuro, que priorizam a destruição de infraestrutura – opinou em recente aparição em West Point –, “qualquer sistema de comunicação terrestre, como cabos de fibra óptica e torres de telefonia móvel, será destruído”[12]. Que coincidência que haja alguém que já comanda uma empresa de internet satelital para nos salvar! Os “intelectuais específicos” de Michel Foucault, que ganhavam autoridade graças a seu domínio técnico especializado, parecem anacrônicos ao lado de alguém como Palmer Luckey, o menino-prodígio da realidade virtual reconvertido em contratado da Defesa. Depois de trocar o paletó de tweed por chinelos, bermuda cargo e uma camisa havaiana, ele se gaba em entrevistas, proclamando-se “um propagandista” disposto a “deturpar a verdade” [13]. Neste novo panteão, o sóbrio analista da era da Guerra Fria cede lugar a um novo arquétipo: espetacularmente rico, viciado em estrelato e ideologicamente descarado. Desqualificar esses fundadores de empresas e executivos como meros showmen – mais “oferta pública” que “intelectuais públicos” – seria um erro. Para começar, fabricam ideias com a eficiência de uma linha de montagem: seus posts em blogs, podcasts e Substack avançam com a sutileza de um trem de carga. E suas “polêmicas opiniões”, apesar da embalagem vulgar, costumam basear-se em diversas tradições filosóficas. Portanto, o que parece junk food intelectual – nuggets ultraprocessados de pensamento fritos em capital de risco – muitas vezes esconde ingredientes saudáveis vindos de uma despensa gourmet bastante sofisticada. Não surpreende que o bilionário bibliófilo seja o novo fetiche do Vale do Silício, e que a estante de livros tenha suplantado o iate como principal barômetro de status [14]. Uma estante repleta de hits estranhos e improváveis: Albert O. Hirschman certamente se surpreenderia ao ver a poderosa análise de seu livro Exit, Voice and Loyalty sendo usada para construir Estados em rede, cidades privadas e colônias flutuantes [15]. Os devaneios de Thiel com Leo Strauss e René Girard, tão comentados, constituem apenas um ramo desta árvore genealógica filosófica. Outro ramo, mais robusto, corresponde a Karp, cuja tese doutoral sobre Adorno e Talcott Parsons funciona agora como base intelectual para o império de vigilância da Palantir. Suas comunicações com investidores vêm adornadas com citações eruditas; recentemente Samuel Huntington fez sua aparição nelas. No entanto, de alguma forma, a “Realpolitik para otimistas” de Karp parece decididamente antiadorniana. “A capacidade dos EUA de organizar a violência de maneira superior”, disse ele à Fox Business em março, “é a única razão pela qual o mundo melhorou nos últimos (…) 70 a 80 anos” [16]. A Escola de Frankfurt vai para oNasdaq, fazendo uma parada na CIA: onde Adorno e Horkheimer viram que a racionalidade do Iluminismo ocultava violência, Karp vê que a violência organizada revela os benefícios globais da hegemonia americana e uma oportunidade lucrativa de obter ganhos para ajudar a melhorar ainda mais sua organização (desta vez, com algoritmos, drones e IA!). A retórica militante de Karp expõe a impaciência do Vale do Silício com o pensamento divorciado da ação. Karl Marx certamente brindaria por sua guinada em direção à práxis: em vez de apenas “discutir o mundo”, eles têm a vontade, os meios e agora, aparentemente, “culhões” para mudá-lo [17]. A volta de Trump lhes concedeu canais diretos para a máquina federal: agora Andreessen brinca de coach de contratações, Thiel posiciona seus subordinados no governo e os aliados de Musk agem à vontade no Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, em inglês) [18]. Sua estratégia? A mesma que demoliu “indústrias dinossauros”: perturbar primeiro, eliminar depois. Os vocabulários taxonômicos em que confiamos – com suas categorias impecáveis de “elites”, “oligarcas”, “intelectuais públicos” – mostram-se inadequados diante desta nova espécie. Os reis filósofos do Vale do Silício não são meros patrocinadores de outrora que financiavam think tanks ou organizações sem fins lucrativos, nem são plutocratas acidentais que rabiscam manifestos entre a compra de um iate e outro. Eles projetaram um híbrido mais agressivo: carteiras de investimento que funcionam como argumentos filosóficos, posições de mercado que operacionalizam convicções. E enquanto os bilionários da era industrial construíam fundações para imortalizar suas visões de mundo, esses personagens erguem fundos de investimento que também funcionam como fortalezas ideológicas. É a evolução hegeliana do capitalismo (tese) para o filantrocapitalismo (antítese) e para a guerra cultural como negócio (síntese). Consideremos o campo de batalha do investimento ético, esse confessionário corporativo com a marca ESG (critérios ambientais, sociais e de governança, em português ASG), onde as duvidosas tentativas de Wall Street de medir virtude como um relatório trimestral de lucros tornaram-se um detonador da guerra cultural. Para os não iniciados, os critérios ESG representam o reconhecimento tardio por parte do mundo financeiro de que talvez poluir rios, explorar mão-de-obra e nomear conselhos diretores compostos exclusivamente por companheiros de golfe poderia eventualmente afetar os resultados. As empresas recebem pontuações ESG que supostamente medem seu compromisso ambiental, responsabilidade social e práticas de governança: uma espécie de rating de crédito moral para corporações ansiosas por demonstrar que evoluíram além de explorar a céu aberto tanto a natureza quanto a dignidade humana. O peculiar – quase perversamente fascinante – é como as elites do Vale do Silício desdobraram sua artilharia neste campo de batalha, aparentemente tão distante de seus reinos digitais. O drama, que se desenvolveu em grande parte nos últimos anos, avançou como uma inevitabilidade mecânica: o desprezo de Musk (“uma fraude”) [19], a denúncia de Chamath Palihapitiya (“um completo golpe”) [20], os rituais fúnebres preparados por Andreessen (“ideia zumbi”) [21]. Mas esses homens transcendem a mera opinião. Quando a práxis chama, o Vale do Silício responde com investimento, não com mera filantropia. Pouco depois de comparar os critérios ESG com o comunismo chinês e rotulá-los de “cartel ideológico” [22], Thiel financiou a Strive Asset Management, um fundo de investimento anti-ESG. (Na época era dirigido por Vivek Ramaswamy, antigo subordinado de Musk no DOGE que baseou toda sua campanha presidencial em um único tema: atacar o “capitalismo woke” [23]).Andreessen, após apoiar um fundo de investimento pró-MAGA chamado New Founding, também ajudou a fundar a 1789 Capital, outro bastião anti-ESG hoje sustentado por Don Trump Jr. Sua genialidade? Transformar posicionamentos intelectuais em arbitragem de mercado, enquanto controlam (e muitas vezes possuem) megafones digitais para remodelar a própria realidade contra a qual apostam seus investimentos. Será que a marca intelectual do Vale do Silício cavou sulcos mais profundos do que imaginávamos? Enquanto figuras como Andreessen fazem cosplay de intrépidos “Little Tech” [24], e se eles forem algo maior do que esta pantomima sugere? Uma hipótese paira sobre nós, espinhosa e inquietante: e se nossas elites tecnológicas multitarefa são as mesmas forças – astutas, poderosas, às vezes delirantes – que impulsionam a “transformação estrutural” da esfera pública que Jürgen Habermas diagnosticou em seus primeiros escritos? O jovem Habermas – antes que a teoria dos sistemas inflasse sua prosa e nuances diluíssem sua fúria – identificou o vilão com clareza meridiana: o declínio do debate crítico e aberto devia-se à influência corruptora do poder concentrado. Nunca palavras mais verdadeiras foram pronunciadas. E, no entanto… Ao atualizar sua análise de 1962 em 2023, Habermas, o acadêmico patrício, optou por fazer alarde sobre temas como “direcionamento algorítmico”, uma preocupação curiosa semelhante a ajustar molduras de fotos enquanto a casa afunda num buraco. Hoje fica cada vez mais evidente que são os oligarcas tecnológicos – e não suas plataformas controladas por algoritmos – que representam o maior perigo. Seu arsenal combina três ferramentas letais: gravidade plutocrática (fortunas tão enormes que distorcem a física básica da realidade), autoridade oracular (suas visões tecnológicas tratadas como profecias inevitáveis) e soberania de plataformas (a propriedade das interseções digitais onde se desenvolve a conversa da sociedade). A tomada do Twitter (agora X) por Musk, os investimentos estratégicos de Andreessen no Substack, o cortejo de Peter Thiel no Rumble, o YouTube conservador: colonizaram tanto o meio quanto a mensagem, o sistema e o mundo vital. Precisamos atualizar nossas taxonomias para dar conta dessa nova espécie de oligarcas intelectuais. Se o intelectual público de ontem se assemelhava a um meticuloso arqueólogo que escavava artefatos culturais com método para exibi-los em revistas literárias eruditas, o modelo atual é o especialista em demolições que planta explosivos ideológicos através de estruturas sociais inteiras e os detona a partir da distância segura proporcionada por suas contas offshore. Eles não escrevem sobre o futuro; eles o instalam, testando teorias em populações inconscientes no maior experimento não regulado da história. O que os distingue das elites abastadas do passado não é a avareza, mas a verborragia: uma produção torrencial que exauriria até mesmo Balzac. Enquanto os senhores da indústria financiavam think tanks para branquear interesses transformando-os em policy papers, nossos intelectuais oligarcas dispensaram o intermediário. Esqueçam os algoritmos: os intelectuais oligarcas dirigem a própria conversa, e o fazem com granadas de memes filosóficos. Lançadas às 3h da manhã no X, invariavelmente transformam-se em manchetes internacionais na hora do café da manhã.Onde deveríamos situar personagens como esses nos debates tradicionais sobre os intelectuais? No final dos anos 1980, Zygmunt Bauman delineou dois arquétipos intelectuais: os “legisladores”, que desciam dos cumes das montanhas com os mandamentos da sociedade gravados em pedra, e os “intérpretes”, que se limitavam a traduzir entre dialetos culturais sem prescrever regras universais. Ele rastreou a erosão da atitude legislativa causada pela pós-modernidade. As grandes narrativas morreram. A autoridade universal definhou. Tudo o que restou foi interpretação. Nossos intelectuais oligarcas começam como intérpretes por excelência. Posicionam-se como médiuns tecnológicos, canais passivos para futuros inevitáveis. Seu dom especial? Interpretar as folhas de chá do determinismo tecnológico com perfeita clareza. Não prescrevem; simplesmente traduzem o evangelho da inevitabilidade. Isso cumpre a função “intelectual” de sua identidade de dupla hélice. Mas a cadeia de DNA oligárquico se enrola com mais força. Munidos de suas visões proféticas, exigem sacrifícios específicos: do público, do governo e de seus funcionários. Altman embarca em voos luxuosos entre capitais como um Kissinger tech, oferecendo tratados de paz para guerras de inteligência artificial que nem sequer começaram. Musk diagrama o destino cósmico da humanidade com a certeza de um plano quinquenal soviético. Thiel e Karp reformulam a estratégia de defesa, enquanto Andreessen reinventa o dinheiro e Srinivasan, a governança. Seu talento interpretativo se transforma, como um camaleão, em mandato legislativo. No processo, os intelectuais oligarcas do Vale do Silício construíram os portais de uma catedral a partir do que os pós-modernos um dia reduziram a escombros: uma grande narrativa com a palavra “tecnologia” (mas também “disrupção”, “inovação”, “inteligência artificial geral”) inscrita em cada pedra e carregada com o peso da inevitabilidade. Folheiam volumes como What Technology Wants [O que a tecnologia quer], de Kevin Kelly, não como leitores, mas como editores, anotando suas próprias exigências entre as linhas. O magnata tecnológico, que antes se contentava em prever o futuro, agora exige que nos ajustemos a ele. A metamorfose atinge sua fase final não em manifestos nem em threads de tweets, mas na colonização dos salões do poder em Washington. Observem-nos deslizar da sala de reuniões para a Sala do Gabinete, com a suavidade do mercúrio e o impulso de seu propósito, após terem fundido magistralmente interpretação e legislação: primeiro profetizam as exigências da tecnologia, depois projetam políticas para satisfazer os deuses que eles mesmos inventaram. Enquanto os soldados da Guerra Fria da RAND sussurravam nos corredores do Pentágono, nossos intelectuais oligarcas orquestram a sinfonia da realidade: controlando plataformas midiáticas, desdobrando capital de risco como em bombardeios de saturação e aperfeiçoando a estratégia de “inundar a zona” de Steve Bannon ao nível de uma ciência hidráulica [25]. Combinando poderes antes dispersos entre diversos âmbitos sociais, propõem futuros na segunda, financiam na terça e forçam sua materialização na sexta. E quem questiona os profetas cujas revelações anteriores deram origem ao PayPal, Tesla e ChatGPT? Seu direito divino de prever emana de sua comprovada divindade. Seus pronunciamentos enquadram a consolidação e expansão de suas próprias agendas não como interesses corporativos, mas como a única possibilidade de salvação do capitalismo. O “Manifesto Tecno-Otimista” [26] – essa encíclica digital que exorta os EUA a “construir” em vez de lamentar – transborda de referências ao estagnação econômica e prescreve a audácia empresarial como único antídoto contra a esclerose sistêmica. Invocando Nietzsche e Marinetti [27], legisla a aceleração como virtude e condena o impulso cauteloso como heresia. “Acreditamos que não há problema material – entoa – que não possa ser resolvido com mais tecnologia”. Isso não é apenas uma declaração, é um catecismo para o futuro almejado. Thiel, em sua insistência permanente de que o Ocidente perdeu sua capacidade para inovação audaciosa, também evoca a imagem de um deserto tecnológico que o Vale do Silício deve irrigar. Enquanto isso, Altman executa uma dança de dois passos: primeiro declara que a IA devorará empregos e depois postula a renda básica universal como única solução lógica, não apenas com floreios retóricos, mas com dólares para pesquisa e com a Worldcoin, sua outra startup menos conhecida (afinal, por que não cobrar, talvez perpetuamente, em troca de permitir que Sam Altman escaneie sua íris?). Estas não são apenas obviedades egoístas, mas imperativos existenciais: rejeitem suas propostas e veremos a civilização desmoronar. Esta autopromoção messiânica – oligarcas tecnológicos que se autoproclamam porta-vozes oficiais da humanidade – levaria Antonio Gramsci a pegar apressadamente seus Cadernos do Cárcere. O marxista italiano teorizou sobre os “intelectuais orgânicos” como vozes que emergem das classes ascendentes, especialmente o proletariado, e traduzem interesses particulares em imperativos universais na batalha pela hegemonia cultural. A conclusão amarga? O capital venceu a esquerda em seu próprio jogo: os intelectuais oligarcas agora funcionam como os intelectuais orgânicos não oficiais do capital, e o capitalismo aperfeiçoou em uma década o que os socialistas não conseguiram em um século. Entre a fria aritmética da busca por lucros e o teatro messiânico do salvamento da civilização estende-se a contradição mais reveladora dos intelectuais oligarcas: eles devem extinguir as mesmas chamas revolucionarias que seus impérios alimentaram. Sua campanha obsessiva contra o wokeismo revela o reflexo mais antigo do poder: a contenção de suas próprias contradições. Observemos Musk denunciar o “vírus mental woke” [28], ou Karp atacar o wokeismo acusando-o de ser “uma forma de religião pagã superficial” [29]. Enquanto isso, Andreessen retrata as universidades de elite como seminários marxistas que produzem “comunistas que odeiam os EUA” [30]. Joe Lonsdale, outro magnata tecnológico (e cofundador da Palantir), tem sido o impulsionador da Universidade de Austin, a universidade anti-woke que espera produzir em massa “capitalistas que amam os EUA”. Rastrear as origens dessa ansiedade oligárquica exige revisar as previsões de Alvin Gouldner sobre a ascensão da “Nova Classe” no final dos anos 1970. Gouldner identificou uma “intelligentsia técnica” cujo DNA carregava em si mesmo um potencial revolucionário. Embora parecessem dóceis – “só querem desfrutar de suas obsessões opiáceas por quebra-cabeças técnicos” –, seu objetivo fundamental era “revolucionar permanentemente a tecnologia”, desestabilizando os alicerces culturais e a arquitetura social com sua recusa em adorar os deuses do passado. A aliança que Gouldner vislumbrou – engenheiros racionais unindo forças com intelectuais da cultura para desafiar o capital entrincheirado – constituía sua “Nova Classe”, uma força potencialmente revolucionária contida por seus próprios privilégios. Como demonstraram as décadas posteriores, a utopia de Gouldner nunca se materializou completamente (embora reacionários como Steve Bannon e Curtis Yarvin, com sua noção conspiratória de “A Catedral”, possam discordar). Entretanto, o Vale do Silício surgiu como uma estranha exceção. Suas bases – se nem sempre seus generais – impregnaram-se de ideais contraculturais, defendendo diversidade e hierarquias achatadas. Pesquisadores que exploram as trincheiras tecnológicas documentaram o surgimento de uma “subjetividade pós-neoliberal”, uma consciência alérgica à desigualdade e cada vez mais hostil à teologia empresarial que exigia entregar por completo a vida privada como oferenda no altar corporativo [31]. As evidências não são meramente anedóticas. Um estudo exaustivo [32] que rastreou doações a entidades políticas realizado em 2023 com 200 mil funcionários de 18 indústrias revelou que os trabalhadores de tecnologia destacavam-se particularmente por sua mentalidade anti-sistema, só superados em seu fervor liberal-progressista pelos boêmios da arte e do espetáculo. A fonte desse radicalismo reside precisamente naquilo em que Gouldner depositava sua fé: o que chamou de “cultura do discurso crítico” inerente ao próprio trabalho técnico [33]. Assim, os pesquisadores descobriram que funcionários não-técnicos das mesmas empresas de tecnologia não mostravam essa disposição rebelde, confirmando que é a programação em si, e não a mera proximidade com mesas de pingue-pongue, que contribui para sua mentalidade dissidente. O mais revelador desse estudo era o profundo abismo entre trabalhadores de tecnologia liberais e seus chefes de direita: um abismo maior do que em qualquer outra indústria. Esse abismo era uma bomba-relógio e explodiu no início do primeiro governo de Donald Trump. Motivados por suas políticas desastrosamente executadas, porém agressivas – em relação a imigração, raça e guerra –, os funcionários do Vale do Silício transformaram-se de digitadores obedientes em dissidentes digitais. Impulsionados pelas redes sociais e pelas crescentes tensões raciais após o assassinato de George Floyd por policiais, os trabalhadores de tecnologia emergiram como um desafio inesperado. Os oligarcas viram-se emboscados por dentro: suas legiões de tendência progressista subitamente recusavam-se a emprestar sua arte técnica às máquinas de guerra do Pentágono [34] ou às diretivas de deportação do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE) [35]. Essas revoltas – no Google, Microsoft e Amazon – ameaçaram não apenas contratos comerciais, mas o próprio pacto que unia o Vale do Silício ao complexo industrial-militar. A segunda frente da rebelião – a consciência climática – surgiu com fervor evangélico quando funcionários da Amazon apresentaram seu manifesto verde, declarando-se capazes de “ampliar as fronteiras do possível” para a salvação do planeta [36]. Para os oligarcas, essa dupla rebelião contra o militarismo e a favor do ambientalismo – sem mencionar outras dores de cabeça, como os critérios ESG – representava um tumor maligno que precisava ser rapidamente extirpado. Incapazes de reprogramar sua força de trabalho por meios diretos, os intelectuais oligarcas do Vale do Silício adotaram uma solução mais elegante: condenar a infiltração woke com a devoção de caçadores de bruxas medievais, enquanto escondiam a segurança nacional atrás da retórica do dever patriótico. Karp, após coroar o wokeismo como “risco fundamental para a Palantir e os EUA”, agora exigia lealdade geopolítica de seus servos assalariados. Deviam apoiar Israel e opor-se à China [37]; quem discordasse tinha liberdade para procurar emprego em outro lugar. Como disse a sua plateia em Davos em 2023, “queremos [funcionários] que desejem estar do lado do Ocidente. Podem discordar disso, benditos sejam, mas não trabalhem aqui” [38]. Recentemente, Andreessen chegou a confessar ao Times que não era raro suspeitar que alguns funcionários ingressavam em empresas de tecnologia com o objetivo explícito de destruí-las por dentro [39]. A estratégia por trás de todas essas declarações é brutalmente simples: realinhar a intelligentsia tecnológica com o poder do velho dinheiro, purgando suas fileiras de pensamento subversivo. O sonho de Gouldner de uma aliança técnico-cultural está fraturado, destroçado por telegramas de demissão, zombarias contra a consciência social como fraqueza e pela paranoia patriotária sobre a competição chinesa. Os intelectuais oligarcas emergiram como uma entidade social estável e coerente, como subproduto dessa batalha pela hegemonia. E certamente não recuarão, nem mesmo após esmagarem seus inimigos woke e defensores dos critérios ESG. Chegam à Washington de Trump não como convidados, mas como arquitetos. Sua máquina de distorção da realidade – a hidráulica do dinheiro, o domínio das plataformas, as burocracias que se ajoelham para transformar fantasias privadas em políticas públicas – exerce uma força sem precedentes. Carnegie e Rockefeller inspiravam respeito, mas careciam deste arsenal letal: o megafone das redes sociais, a aura de celebridade, a motosserra do capital de risco, a chave mestra da Ala Oeste da Casa Branca. Ao reescrever regulamentos, canalizar subsídios e recalibrar expectativas públicas, os intelectuais oligarcas transmutam sonhos febris – feudos de blockchain, propriedades em Marte – em futuros aparentemente plausíveis. Felizmente, o que parece a fortaleza monolítica do poder tecno-oligárquico esconde falhas estruturais invisíveis para observadores devotos.Sua aparente capacidade de distorcer a realidade à vontade acaba por enfraquecer-se a si mesma, paradoxalmente, ao construir câmaras de eco que asfixiam o essencial espírito crítico, enquanto celebram a liberdade de expressão. Divorciados do toque cáustico dos fatos sem adornos, esses pontífices do Vale do Silício perdem seus instrumentos de navegação. E numa paisagem já saturada de culto aos fundadores, o contato com a verdade sem filtros torna-se cada vez mais escasso. (Não contem com hagiógrafos da corte como Walter Isaacson [40] para dizê-la!). Essa é uma das muitas formas em que a política não se parece em nada com os negócios. O capitalismo de risco padrão ainda enfrenta o frio veredicto do mercado. Os investidores de capital de risco que coroaram a WeWork como o futuro do trabalho viram como as realidades da pandemia estouraram sua bolha. O mercado, por mais defeituoso que seja, costuma testar as hipóteses de investimento. Mas o poder oligárquico oferece uma tentação ainda mais sombria: por que ajustar as previsões para que coincidam com a realidade quando se pode manipular a realidade para validá-las? Quando a Andreessen Horowitz decreta que as criptomoedas são as sucessoras inevitáveis dos bancos, o próximo passo não é a adaptação, mas a ativação: mobilizar influências no governo Trump para transformar a profecia em política. A colisão entre as fantasias de capital de risco e os fatos obstinados torna-se evitável quando se controlam os mecanismos para reconfigurar os próprios fatos. Essa é, portanto, a tática final: os intelectuais oligarcas reconfigurando a legislação, as instituições e as expectativas culturais até que a profecia e a realidade se fundam numa única alucinação (cortesia do ChatGPT, é claro). A realidade, no entanto, mantém seus limiares críticos, uma lição que os burocratas soviéticos aprenderam quando suas ficções cuidadosamente construídas colidiram com as limitações materiais. El Partido Comunista chino, más astuto en sus métodos, construyó sistemas de recopilación de reclamos de varios niveles – foros digitales, funcionarios locales, ONG autorizadas – que proporcionan inteligencia crucial sobre potenciales disturbios. Os intelectuais oligarcas demonstram precisamente o instinto oposto: estão seguindo o caminho soviético. O aparato DOGE de Musk buscou transformar os funcionários remanescentes em manequins que acenam com a cabeça, enquanto sua corte caça dissidentes em plataformas digitais com eficiência algoritmica. Ao optar por negar a realidade ao estilo soviético em vez de monitorá-la ao estilo chinês, criaram câmaras de eco que, em última análise, acabarão rachando seus projetos grandiosos. A ironia é profunda: esses homens que veem comunistas espreitando por toda parte estão prestes a aperfeiçoar o pecado capital da tecnocracia soviética, confundindo seus modelos elegantes com a realidade indomável que pretendem domesticar. Não deveria nos surpreender muito: quando os intelectuais oligarcas se apoderam do aparato mais poderoso da história, transformam-se, inevitavelmente, em apparatchiks – só que desta vez passando suas férias nas barracas improvisadas do Burning Man [41] em vez dos sanatórios luxuosos da Crimeia. Elon Musk pode ter começado como um Henry Ford, mas terminará como um Leonid Brejnev. | A A |

| OUTRAS PALAVRAS |

Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |

A A | Sem água, quilombolas recuperam nascentes degradadas pelo agronegócioNo norte do Espírito Santo, grupo replanta árvores nativas em áreas desmatadas para cultivo de eucalipto. Objetivo é garantir acesso à água e preservar a cultura localFlávia Santos mora às margens de um rio. A uma distância de 500 metros, ou o tempo de uma corrida rápida que, na infância, ela empreendia em poucos minutos antes de mergulhar. Mesmo assim, ao menos duas vezes por semana, ela se vê obrigada a, munida de galões de plástico, percorrer 5km em busca de água para beber ou cozinhar. Nos dias bons, o caminho é feito numa caminhonete. Nos dias ruins, a água vem de charrete, puxada por cavalos. Aos 32 anos, Flávia nasceu e se criou na comunidade Angelim II, às margens do rio de mesmo nome. A comunidade quilombola fica no norte do Espírito Santo, quase divisa com a Bahia, numa região conhecida como Sapê do Norte. Vista do alto, em imagens de satélite, Angelim II lembra um quadrilátero assimétrico, espremido entre o rio e vastos campos de eucalipto. Por lá, o lençol freático que um dia alimentou poços e nascentes, secou. O abastecimento municipal de água é feito quinzenalmente, por um caminhão pipa, e o rio mais próximo — apenas alguns passos distante da casa de Flávia — foi poluído pelos agrotóxicos usados no cultivo da cana-de-açúcar pelos fazendeiros da região. “Estamos ilhados pelo eucalipto. Sem terra para cultivar nem água para beber”, afirma. Em novembro do ano passado, num desses dias em que faltava água e Flávia teria de percorrer 5km até a nascente mais próxima, ela se pôs a pensar. “Queria encontrar um jeito de reverter esse quadro. Uma forma de recuperar as nascentes e lagos que um dia existiram no entorno da comunidade”. Hoje, a administradora de empresas lidera um projeto que busca replantar, nas bordas de antigas nascentes, as árvores nativas que foram substituídas pelo eucalipto. O objetivo é dar a elas a chance de voltar a verter água. O esforço envolve o trabalho de toda a Angelim II e de comunidades próximas. Além de garantir o abastecimento de água, o projeto de Flávia pretende resgatar as memórias e os modos de vida de uma população que teme desaparecer, engolida pelo agronegócio.

Liderado por Flávia Santos, projeto reúne toda a comunidade para recuperar nascentes degradadas (Foto: arquivo pessoal) As comunidades quilombolas do Sapê do Norte foram , um dia, bastante numerosas. Chegaram a abrigar 12 mil famílias em um território de mais de 17 mil hectares nas cercanias do município de Conceição da Barra. O cenário mudou com a chegada da monocultura de eucalipto em meados do século XX. “Aos poucos, a empresa donas das plantações foi se apropriando das terras num processo de grilagem”, conta Josi Santos, advogada da Comissão Quilombola do Sapê do Norte. Na memória dos mais velhos, o processo foi violento. “Minha avó contava que, um dia, acordou com o barulho de máquinas destruindo as matas”, diz Flávia. Assustada, a senhora teria fugido com os filhos a tira-colo, para se refugiar na floresta.

Antes caudaloso, o rio Angelim perdeu volume com a mudança no regime de chuvas (Foto: arquivo pessoal) À medida que o eucalipto avançava, as comunidades quilombolas minguavam. Dados do projeto Mapa de Conflitos — Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil, desenvolvido pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz, indicam que, desde os anos 1960, 90% das famílias quilombolas que viviam na região migraram. Sem terras para cultivar, foi esse também o destino da maior parte da família de Flávia. Quem resistiu foi, justamente, sua avó, dona Luzia. “Minha avó criou 16 filhos — oito biológicos e oito adotados — sozinha em um alqueire de terra”, conta Flávia. Um alqueire é o equivalente a, mais ou menos, dois campos de futebol. Os filhos de Luzia se estabeleceram em casas no entorno da dela. O mesmo fizeram alguns dos netos. “Hoje, vivemos nesse mesmo único alqueire. É insuficiente para plantar e criar animais”. Nas memória da neta, Luzia era uma senhora baixinha, doce e severa. “Era uma quilombola linda”, diz Flávia, abrindo um sorriso largo. Temendo as consequências do avanço do eucalipto, Luzia passou a atuar no movimento quilombola. “Conforme a família crescia, ela percebia que o nosso território, que fora reduzido, logo não seria suficiente para garantir a sobrevivência de todos”. Dona Luzia, uma mulher simples e sem estudo, passou a lutar para que seus territórios fossem titulados. Aos 15 anos, Flávia passou a acompanhá-la nessa movimentações. Hoje, 16 das 32 comunidades no Sapê do Norte contam com registro de remanescentes de quilombo na Fundação Palmares. Esse reconhecimento é o primeiro passo de um longo processo que, idealmente, culmina na titulação dos territórios pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). No início nos anos 2000, explica a advogada Josi Santos, a entidade emitiu documentos como o Laudo Antropológico e o levantamento fundiário referentes a essas 16 comunidades. “Mas, desde então, os processos estão parados”, afirma. Hoje, o Incra reconhece 17 mil hectares como terras tradicionais dessas populações. Nos cálculos da Associação Quilombola de Sapê do Norte, 80% dessa área está ocupada por plantações de eucalipto. A atividade, hoje, é conduzida pela empresa Suzano Papel e Celulose, que adquiriu as plantações de uma companhia que já ocupava os terrenos. Frente a morosidade do processo de titulação, os quilombolas do Sapê do Norte ensaiam, desde 2020, tentativas de negociação com a empresa. “Queremos que a Suzano faça um recuo das plantações de eucalipto, de modo que as comunidades tenham espaço para cultivar alimentos”, afirma Josi. Foi criada uma mesa de negociações, com a presença do Ministério Público do Estado. Mas, segundo Josi, as conversas foram interrompidas pela Suzano.

Procurada, a companhia não respondeu aos pedidos de entrevista da reportagem O avanço da monocultura do eucalipto fez mais do que reduzir a área destinada a cultivos de subsistência. Espécie exótica, a planta é conhecida pelo crescimento rápido e por consumir muita água. “As mudas foram plantadas muito perto de lagos e nascentes. E eles secaram”, conta Flávia. A destruição da mata nativa ao longo dos últimos 50 anos mudou o regime de chuvas na região. O rio Angelim, antes caudaloso, hoje tem margens estreitas. “Você vê areia no chão”. As árvores também substituíram as espécies nativas do Sapê do Norte. E tomaram o lugar dos dendezeiros, cujo fruto os quilombolas transformavam em óleo para fritar quitutes. “Minha infância foi toda assim”, lembra Flávia. “Depois da escola, a gente tomava banho de rio e fritava piabas embaixo dos pés de jaca”. Outra prática comum era o artesanato com cipó. Usando a fibra da planta, as mulheres de Sapê do Norte confeccionavam cestas e adornos, vendidos nas cidades ou usados no dia-a-dia. “Mas cipó a gente só encontra em brejos e áreas alagadiças”, diz Flávia. Com a chegada dos eucaliptos, os brejos secaram. Em novembro, quando organizou o primeiro mutirão para recuperar uma nascente, Flávia diz que queria reavivar parte dessa memória. Decidida a tirar o plano do papel, ela convocou uma reunião com a comunidade. “Apresentamos o projeto e conversamos sobre preservação ambiental”, diz ela. O plano recebeu financiamento da Coordenadoria Ecumênica de Serviço (Cese), uma organização que apoia projetos de defesa de direitos. Foram R$7 mil usados para comprar insumos e cultivar mudas de plantas frutíferas nos viveiro da própria comunidade.

Liderança quilombola do Sapê do Norte, Dona Luzia reivindicava a titulação de seus territórios (Foto: arquivo pessoal) Na manhã do primeiro mutirão, o trabalho começou antes das sete da manhã. O grupo de pouco mais de 20 pessoas rumou, animado, para uma lagoa há muito seca, nas imediações da casa de Flávia. O lugar figurava nas histórias da avó. “Ela falava com carinho dessa lagoa, onde lavava roupa e onde seus filhos nadavam”,diz Flávia. “Minha avó criou os filhos com os peixes dessa lagoa, que hoje está seca”. Lá, Flávia e os colegas removeram os eucaliptos das margens e plantaram as mudas de árvores frutíferas: aroeira, urucum, banana, mandioca e dendê. A lagoa foi rebatizada em homenagem à dona Luzia, falecida aos 82 anos. O mesmo foi feito em outras três nascentes da região, que receberam os nomes de ancestrais da comunidade. Além da nascente Luzia, há a Dona Joana, Soraldo e Brandino. Com isso, Flávia tenta preservar suas raizes. “É uma forma de manter vivas nossas memórias”, diz ela. “Eu não quero que meus filhos vivam as mesmas dificuldades que eu. Mas quero que eles saibam de onde vieram”. | A A |

| FUNDO BRASIL |

Portal Membro desde 13/10/2015 Segmento: Sociedade Premiações: |

A A | A inauguração dos sistemas foi feita de forma simbólica no sítio Pintado, na área rural do município de Timbaúba dos Batistas, na região do Seridó potiguar. “Dos 14 sistemas entregues, sete deles estão localizados na região do Seridó, que é uma área que sofre muito com a seca”, detalhou o ministro Waldez. “Eu e a governadora Fátima estamos ligando a chave desses sistemas em nome do compromisso do presidente Lula com o povo nordestino”, completou.

Os sistemas de dessalinização funcionam com o objetivo de ampliar o acesso à água potável em regiões afetadas pela escassez hídrica e alta salinidade das águas subterrâneas. Cada sistema tem capacidade de produção entre 600 e 1.800 litros de água potável por hora. Mais de 4 mil pessoas já são diretamente beneficiadas. Conforme explicou o secretário nacional de Segurança Hídrica do MIDR, Giuseppe Vieira, o Programa Água Doce é exemplo de parceria entre os governos Federal e Estadual com a comunidade. “Quem fica responsável por operar o sistema é o líder da comunidade beneficiada, que passa por capacitação para fazer a boa gestão do equipamento e garantir a durabilidade do projeto em prol da comunidade”, ressaltou o secretário. Água em casaOzenilda Pereira de Medeiros, 51 anos, é a responsável por cuidar do sistema de dessalinização do sítio Pintado. Ela passou por duas semanas de capacitação para aprender a operar a máquina que disponibiliza água tratada para a comunidade. “Eu fico feliz porque era um sonho me libertar dessa luta de carregar a água por quilômetros, o que não era fácil. E hoje a gente tem a água praticamente em casa. Eu venho com um carrinho de mão, encho de água limpa e levo para beber. E a outra água, a bruta, os bichos vêm e bebem”, relata. O poço onde a água é captada foi furado há sete anos, mas a população não tinha acesso pleno ao recurso hídrico. “A gente estava esperando isso aqui há muito tempo”, frisou Ozenilda. “A água não tem diferença nenhuma de uma água mineral. Por sinal, quem tomou achou até melhor”. O sistema atende oito famílias da comunidade. Ao todo, já foram implantados 153 sistemas de dessalinização no Rio Grande do Norte. Esses sistemas atendem cerca de 50 mil pessoas com água dessalinizada em todo o estado. Na região Nordeste, já são mais de 1.200 sistemas em operação. | A A |

| BRASIL 61 |

Portal Membro desde 03/09/2021 Segmento: Notícias Premiações: |

A A | Região Sul conta com R$ 2,2 bi para investir em modernização portuária e aprimoramento da logística hidroviáriaMarquezan AraújoOs investimentos estratégicos aprovados no mês de maio pelo Fundo da Marinha Mercante (FMM) também serão aplicados em projetos instalados na Região Sul do Brasil. Os empreendimentos se concentram em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Ao todo, serão investidos R$ 2,2 bilhões em iniciativas voltadas à modernização da infraestrutura portuária e ao aprimoramento da logística hidroviária. Os investimentos estratégicos aprovados no mês de maio pelo Fundo da Marinha Mercante (FMM) também serão aplicados em projetos instalados na Região Sul do Brasil. Os empreendimentos se concentram em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Ao todo, serão investidos R$ 2,2 bilhões em iniciativas voltadas à modernização da infraestrutura portuária e ao aprimoramento da logística hidroviária nacional. Os aportes são administrados pelo Ministério de Portos e Aeroportos (Mpor). De acordo com a Pasta, os recursos vão contribuir para melhorar a logística dos estados, além de movimentar a economia do país. O ministro Silvio Costa Filho entende que os investimentos fortalecem a indústria naval. Na avaliação dele, a medida é importante para revitalizar o setor no estado gaúcho, após a tragédia diante das enchentes registradas no ano passado. “Estamos comprometidos com a recuperação plena do estado”, destaca o ministro. Projetos contempladosNo Sul do Brasil, uma das iniciativas em destaque é o projeto do terminal portuário operado pela Tecon Rio Grande, no Rio Grande do Sul. De acordo com o Mpor, o empreendimento contempla a aquisição de equipamentos de última geração para movimentação de carga e a adoção de tecnologias de automação. A ideia também é requalificar a infraestrutura logística já existente. Na unidade da federação, o investimento previsto é de R$ 496 milhões. Ao longo de quatro anos, a expectativa é de que sejam gerados 127 empregos diretos. Já em Santa Catarina, o valor investido é maior. O total é de R$ 1,4 bilhão. A quantia será destinada à construção de quatro rebocadores portuários e quatro embarcações OSRV (oil spill response vessel, em inglês, que significa navio de resposta a derramamentos de óleo). Esse tipo de embarcação atua na contenção e recuperação, caso haja eventuais vazamentos de óleo. Nesse caso, o intuito é ampliar a eficiência das operações portuárias, eliminar gargalos no escoamento de mercadorias e consolidar o porto como um importante hub logístico da região. Segundo o secretário Nacional de Hidrovias e Navegação, Dino Antunes, a revitalização do terminal vai aumentar a eficiência das atividades, o que contribuirá para uma melhor operação portuária. “Tivemos projetos muito relevantes, como embarcações que fazem a prevenção de derramamento de óleo. Essas embarcações, a serem construídas em estaleiros catarinenses, são em uma quantidade muito significativa. Também tivemos aprovações importantes no Rio Grande do Sul, a começar pelo terminal de contêineres de Rio Grande. Lembrando que a indústria naval representa - não só na construção de embarcações, mas também na manutenção e na operação - uma quantidade muito grande de empregos. Ou seja, é renda sendo trazida para a região”, pontua. Investimento bilionárioAo todo, o Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante aprovou R$ 22 bilhões. O valor foi definido durante reunião realizada neste mês de maio. Trata-se do maior volume de recursos aprovados pelo Fundo em uma única reunião do conselho. A verba será empregada em 26 projetos ligados à construção de embarcações, reparos, docagens, modernização de unidades existentes, ampliação de estaleiros e novas infraestruturas portuárias. Fundo da Marinha MercanteO FMM visa prover recursos para o desenvolvimento da Marinha Mercante e da indústria de construção e reparação naval do Brasil. O Fundo é administrado pelo Ministério de Portos e Aeroportos, por meio do Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante. O FMM tem como agentes financeiros o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia e a Caixa Econômica Federal. | A A |

| BRASIL 61 |

Portal Membro desde 03/09/2021 Segmento: Notícias Premiações: |

A A |

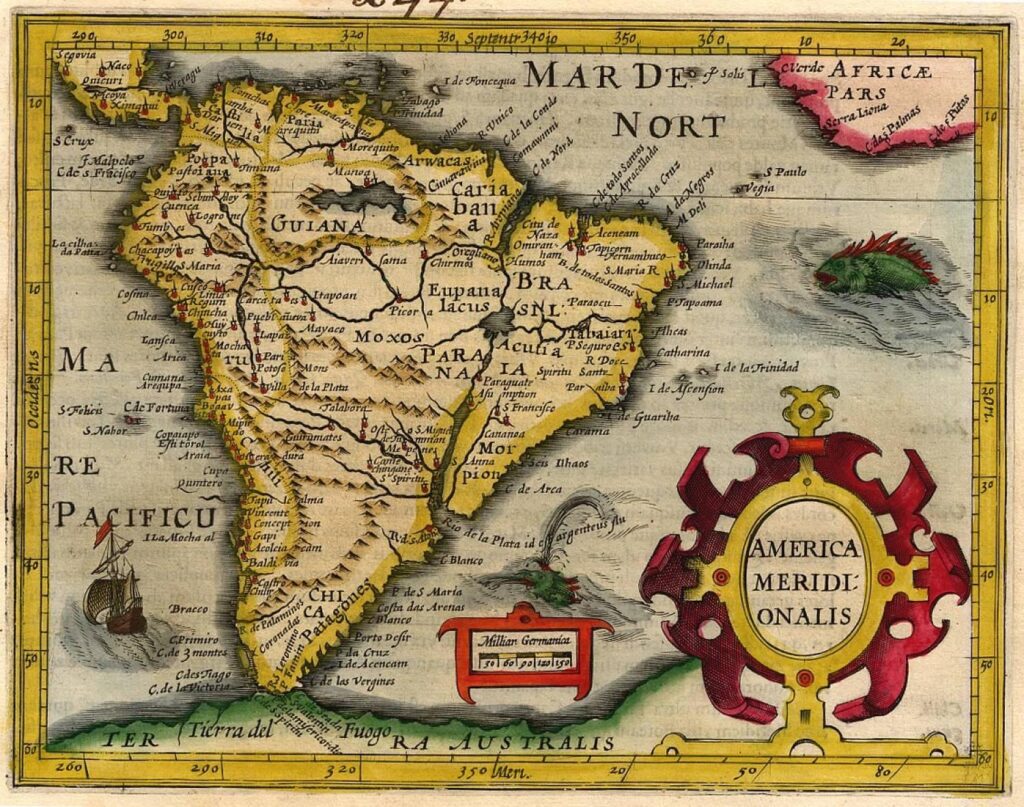

Para dar corpo (e rostos) à luta decolonialCompreender o processo de colonização, que vai além da espoliação dos territórios, é passo essencial para combatê-la. A modernidade eurocêntrica é seu pilar. E seus tentáculos estão imbricados no Poder, no Ser e no Saber. E há quem diga que resistir a isso é “identitarismo” Para o pensamento decolonial, a modernidade, o capitalismo e o território que hoje denominamos de América Latina têm como marco histórico a expansão econômica e religiosa da Europa iniciada em 1492, mas é no século XVII que o projeto civilizador moderno, de forma mais consistente, fornecerá a cosmovisão que passará a fundamentar a lógica de funcionamento do seu modelo econômico, o sistema capitalista mundial: o dualismo cartesiano. Este é que vai passar a orientar a produção metodológica de conhecimento científico e de produção e reprodução da tecnologia moderna. A lógica do dualismo cartesiano, parte da perspectiva de que o ser humano encontra-se apartado da natureza, que ambos se encontram em polos opostos. Trata-se de um dualismo ontológico que separa forma de vida humana de outras formas de vida (fauna e flora). Estas são entendidas como objetos a serem apropriados pelo homem. Na cosmovisão da modernidade, o dualismo cartesiano é resultado do processo de secularização da visão de mundo da cristandade em que se compreendia a natureza, com suas forças indomáveis, como possuídas pela força do demônio e os seres humanos como parte do séquito divino dos imperadores e monarcas (poder temporal). Para cristandade, quem não era incorporado como pertencente ao séquito divino dos imperadores e monarcas era considerado como ser pecador, um herege cuja alma havia sido capturada pelo demônio. Acreditava-se que as mulheres estavam mais próximas do reino da natureza do que do reino humano, elas eram mais suscetíveis de cair nas tentações do demônio, como Eva, crença alimentada pelo patriarcalismo (de gênero e sexualidade) da cristandade. A cristandade produziu um dualismo teológico antagônico entre as forças divinas e as forças do demônio. Assim, quando intelectuais e cientistas tentaram trabalhar e compreender as forças da natureza foram condenados como hereges, como seres possuídos pelo demônio e queimados vivos na fogueira. Tais fenômenos foram produzidos como parte do obscurantismo da Idade Média na Europa, que passou a perder força a partir do século XVIII. Fora da Europa, as ciências floresciam na China, no mundo islâmico, na Índia, na África e no Mundo Novo, por que não havia uma visão dualista em suas cosmovisões, eram civilizações holísticas, nas quais a vida era compreendida como um sistema de interações entre todas as formas de existência. Nas cosmovisões holísticas a destruição de um ser pelo outro implica no desequilíbrio do sistema. O processo de secularização do dualismo teológico da cristandade tem início com Francis Bacon (método empirista moderno) e se completa com René Descartes (método racionalismo moderno). Ao ser secularizado, o dualismo teológico da cristandade perde a linguagem religiosa, mas mantém a sua cosmovisão: a separação ontológica entre seres naturais e seres humanos. Com a secularização a modernidade se afirma que não existe demônio na natureza, mas que a natureza é selvagem e como selvagem deve ser domada pelo homem e submetida aos interesses de suas necessidades, do progresso e do acúmulo de riquezas. O corolário desta visão é que a natureza (fauna, flora, rios, mares, montanhas, terra, minérios) viva deveria ser transformada em natureza morta (mercadoria e capital) num processo constante e infinito. A ideia de conhecimento objetivo, o pressuposto de que um conhecimento produzido a partir do rigor metodológico é verdadeiro e portador de valor universal, é um pressuposto das epistemologias modernas. A ideia de que a ciência e a tecnologia são axiologicamente neutras, são apenas meios, logo, a definição de seu uso para o bem ou para o mal é definida por quem as usam é outro mito moderno. Observando a história do desenvolvimento tecnológico na modernidade podemos identificar que a pesquisa tecnológica mais avançada, a que hoje chamamos de ponta, sempre foi orientada para produção de instrumentos de guerra (espadas, armaduras, espingardas, revólveres, canhões, tanques de guerra, navios, avião, bomba atômica, foguetes, armas químicas, internet, GPS, etc.), que tem como sua finalidade primeira a destruição da vida humana e não humana. O sistema econômico da modernidade, o modo de produção capitalista, tem um dos seus focos de produção de mercadorias – principalmente máquinas e equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos – que são fabricadas a partir de estudos e pesquisas voltadas para tornar o seu ciclo de vida muito curto. A depreciação das mercadorias é calculada para torná-las descartáveis, o que implica numa necessidade constante de mais matéria-prima (natureza morta), alimentando uma cultura de consumismo desenfreado e uma produção gigantesca de lixo comum e eletrônico. Tal fenômeno é uma negação da ideia de desenvolvimento sustentável. Outro fenômeno que podemos identificar é a falácia da chamada transição energética, na qual podemos constatar com dados quantitativos que a expansão da exploração de novas formas de energias é somada às antigas, sem que ocorra a substituição de uma por outra. O sistema econômico da modernidade opera a partir dos fundamentos da cosmologia do Iluminismo moderno, logo não existe tecnologia sem cosmologia. Se observarmos de forma atenta as propagandas de carros 4X4, das empresas transnacionais, disponibilizadas em nossos aparelhos de televisão, podemos identificar que as máquinas sempre aparecem fazendo manobras danosas e predatórias na natureza, são máquinas manobradas por homens em ações que passam a ideia de que estão domando a natureza selvagem, numa ostentação de força e potência fálica contrária aos apelos de proteção ambiental. São propagandas voltadas para um pequeno público que tem um poder aquisitivo que falta a maioria da população empobrecida pelos mecanismos de dominação e exploração do trabalho dentro da lógica do capital. Há algum tempo, a cosmovisão moderna vem orientando estudos e pesquisas em tecnologias para tornar o seu modo de produção independente, o máximo possível da força de trabalho, ou seja, que o trabalho humano possa ser descartado do processo produtivo. Esse fenômeno é uma prova evidente de que o projeto civilizador moderno é um projeto de morte e não um projeto emancipador voltado para a vida. O destino reservado aos homens e mulheres desnecessários como força de trabalho vai ser a exclusão, a privação e a morte. Não é por acaso que foi na modernidade que aconteceram os maiores genocídios da história do planeta, o maior volume de guerras com o maior potencial destrutivo, o fascismo, o nazismo, o stalinismo, as ditaduras. Não é por acaso que hoje, diante da crise do projeto civilizador moderno e do seu sistema econômico, estamos vivendo o avanço da extrema direita fascista, portadora de uma ideologia de morte que vem encontrando, de forma contraditória, eco nas mentes eurocentradas de jovens, negros, comunidade LGBTQIAPN+, mulheres e homens de todas as classes sociais. A partir da terceira revolução industrial, principalmente agora, quando temos em curso a quarta revolução industrial, uma assombrosa profusão de novidades tecnológicas envolvendo a inteligência artificial (AI), a robótica, veículos autônomos, impressão em 3D, inteligência artificial, internet das coisas (IoT), nanotecnologia, biotecnologia, ciências dos materiais, armazenamento de energia e computação quântica, numa fundição de conhecimentos científicos e tecnológicos dos mundos físico, biológico e digital, o projeto civilizador moderno não só pretende descartar a maior parte dos seres humanos do processo produtivo, como pretende fazer a transição da natureza orgânica – por ele depredada, transformada em coisa e mercadoria, esgotada – para uma outra natureza: inorgânica, transgênica e artificial. Ampliando o foco do raciocínio dos economistas, afirmamos que não vivemos apenas numa sociedade sob a crise do capitalismo, mas numa crise civilizacional cuja cosmovisão orienta o modo de produção capitalista. Dessa premissa podemos auferir que centrar toda nossa potência e vontade transformadora apenas no sistema econômico e suas crises, esquecendo a civilização moderna, limitamos em muito nossa capacidade de transformação do mundo, pois ficamos presos a pequenas reformas no campo da política e da economia num ciclo de fluxo e refluxos conjunturais e não enfrentamos o lado obscuro da modernidade, a colonialidade, que alimenta uma crise bem mais ampla e que não se resolve apenas por meio de uma alternativa econômica. Aliás, a cosmovisão moderna impõe a ideia de que o neoliberalismo é a única e nova razão econômica do mundo e que chegamos ao fim da história, o fim do sujeito politico e o fim das utopias. Na modernidade ocidental, a colonialidade, como parte constituinte se seu ser, é constituída de três componentes imbricados em si: a Colonialidade do Poder, a Colonialidade do Ser e a Colonialidade do Saber. O Estado-nação moderno, como administração do sistema de dominação, de gestão do ordenamento jurídico, do comando da violência denominada de legítima e dos interesses do mercado, é o espaço da efetivação e reprodução da Colonialidade do Poder. No sistema mundo moderno/colonial cada época um Estado-nação assume a função de poder imperial. No século XVI o posto foi assumido pela Espanha que perdeu o lugar para Inglaterra. No pós-guerra a Inglaterra perdeu o posto para os Estados Unidos, hoje alguns afirmam que a posição imperial estadunidense vem sendo ameaçada pela China. A colonialidade do ser diz respeito ao ethos cultural, ou seja, a maneira de ser e de estar no mundo. A colonialidade do ser é a universalização do ethos cultural do homem branco, europeu-norteamericano, cristão, patriarcal, heteronormativo, racista, capitalista, imperialista e epistemicída. É por meio da colonialidade do ser que o modo de vida da civilização moderna eurocêntrica torna-se o modelo de vida de povos colonizados e eurocentrados, ou seja, torna-se possível que os desejos e a visão de mundo dos colonizados e dominados sejam iguais a dos seus opressores. Assim, tanto governos de direita como de esquerda dos países que foram colonizados e ainda se mantêm na condição de países periféricos do Sul global e sob uma dinâmica de dependência do Norte Global têm como modelo de desenvolvimento países imperiais que compõem o G7, modelo que só se mantém pelo controle e dependência dos países periféricos. No Brasil, nos dois primeiros mandatos do governo do PT, Lula de forma entusiástica afirmava que o Brasil estava saindo da condição de país emergente para se tornar um país de primeiro mundo e reivindicava um assento no Conselho de Segurança da ONU, ou seja, queria tornar o Brasil um país imperial ao lado do G7, chegou mesmo a propor e contribuir para organização do G20. Na cabeça de nossas lideranças de esquerda eurocentradas é isso que significa deixar de ser vira-lata para pensar grande. Pensar grande é deixar de ser dominado, explorado e subalternizado, para ser dominador, explorador e subalternizador. A colonialidade do ser está em nós, nos nossos desejos e no nosso comportamento, pelo qual reproduzimos as hierarquias de dominação do processo de civilizador moderno. No livro Um defeito de cor, de Ana Maria Gonçalves, Kehinde, a protagonista da obra, que nasceu em Savalu, reino de Daomé, na África, foi raptada e escravizada, violentada pelo seu senhor, escrava de ganho e viveu no Brasil, mas que ao conseguir sua liberdade, montou vários negócios, virou empresária e passou a ter escravos lhe servindo. A colonialidade do saber é o mecanismo por meio do qual o projeto civilizador moderno coloniza nosso imaginário, modelando nossa subjetividade e nossas relações intersubjetivas, definindo nossa forma de pensar, de produzir e reproduzir conhecimento. É a colonialidade do saber que desqualifica, inferioriza e trata como senso comum, saber prático e sem valor os saberes e epistemologias das civilizações não modernas e dos povos colonizados, também trata de forma preconceituosa a cultura dos povos colonizados, classificando-a como manifestação folclórica, ou seja, algo de valor inferior à cultura. É por meio da colonialidade do saber que os saberes, as epistemologias, as filosofias, a produção científica e tecnológica dos povos colonizados e de outras civilizações são invisibilizados e desvalorizados e muitas vezes apropriados e divulgados como seus. É por meio da colonialidade do saber que o conteúdo dos ensinos em nossas escolas e universidades é eurocentrado, ou seja, é focado em estudos, conhecimentos, pesquisas e autores europeus e norte-americanos que produzem conhecimentos a partir da sua realidade e não da realidade de nossos países. A colonialidade do saber é promotora do epistemicídio. Daí porque a necessidade de decolonizar nossas escolas e universidades valorizando as Epistemologias do Sul e criando uma ecologia de saberes para romper com o império cognitivo eurocêntrico, como diz Walter Mignolo, é preciso que ponhamos em prática uma desobediência epistêmica a partir de um pensamento outro. Ao falarmos de pensamento decolonial e agir decolonial, estamos nos referindo não ao processo de colonização territorial, mas à colonialidade como parte constituinte da Modernidade. Decolonial refere-se ao processo de descolonialidade do poder, do ser e do saber. Assim, ao falarmos de descolonialidade precisamos saber do que estamos falando com certa precisão. Quando falamos que decolonizar é preciso, estamos nos referindo à descolonialidade das hierarquias de dominação, exploração, violência, racialização e subalternização. O pensamento decolonial não é um pensamento identitário, mas um pensamento antirracista, antipatriarcal, anticapitalista, anti-imperialista, transmoderno e pluriversal. | A A |

| OUTRAS PALAVRAS |

Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |

A A |

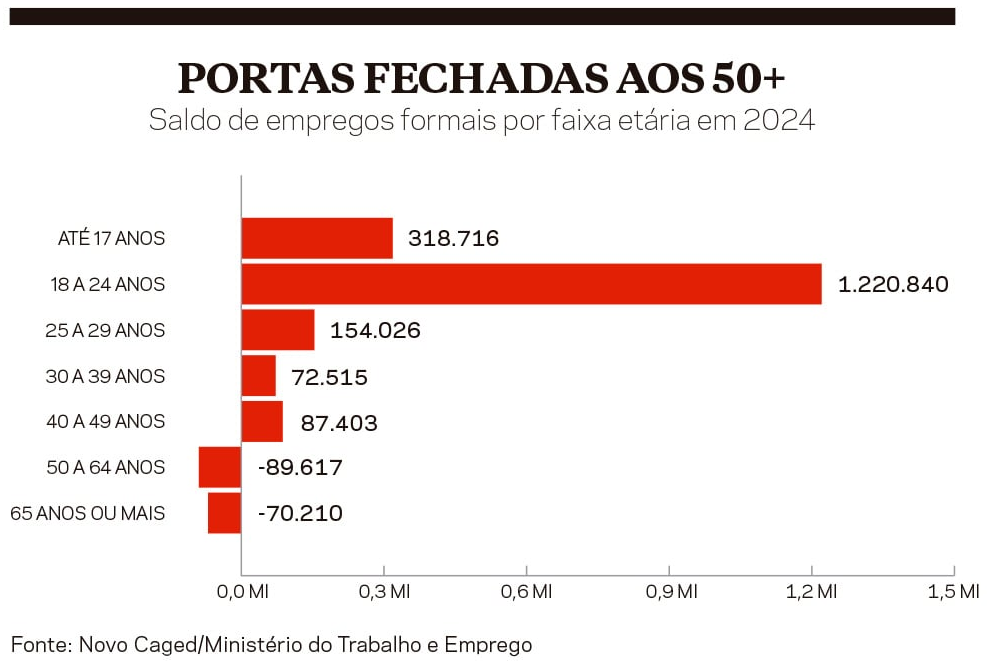

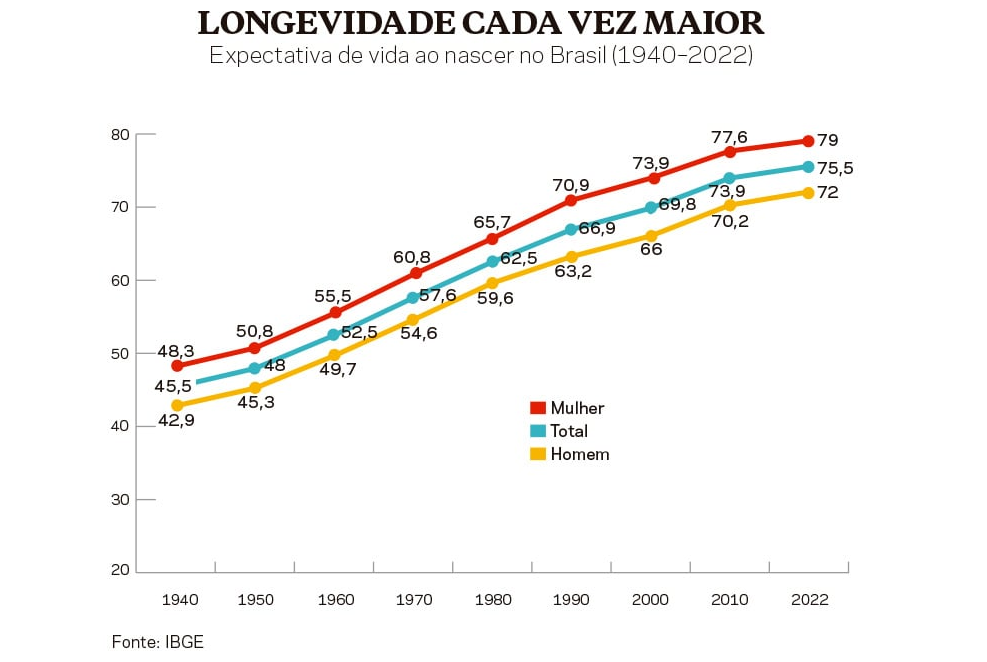

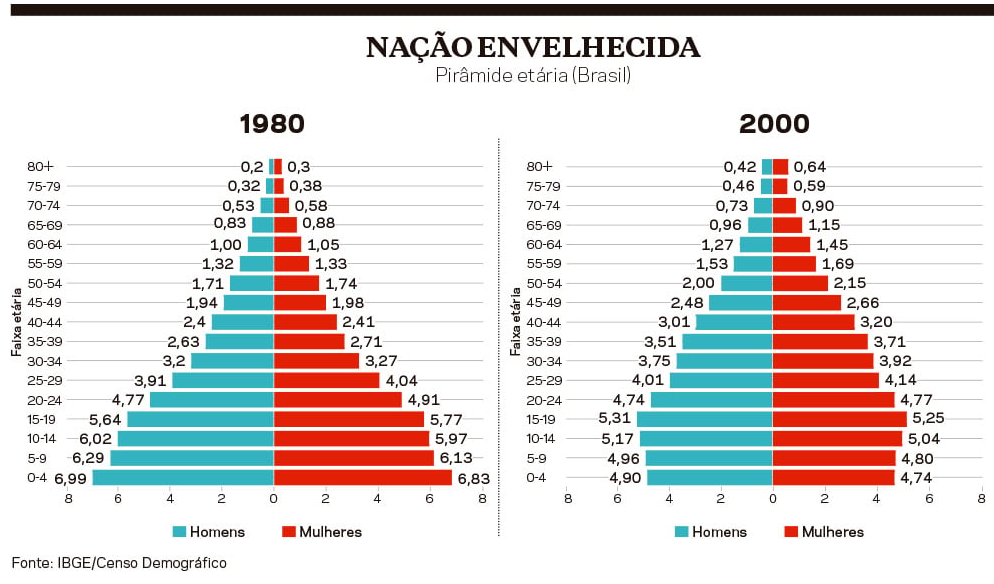

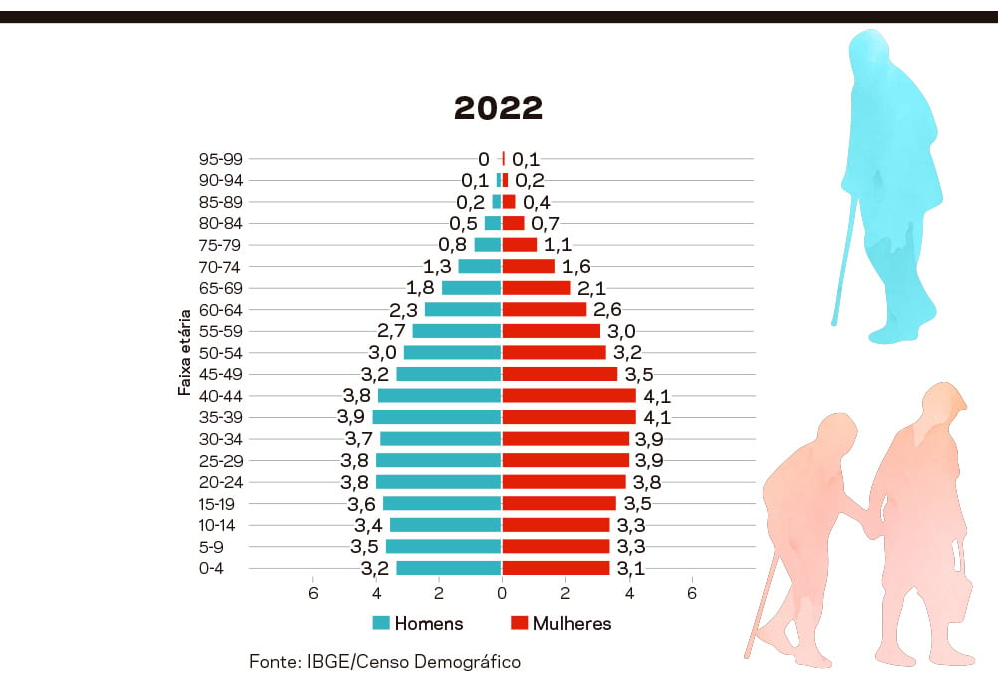

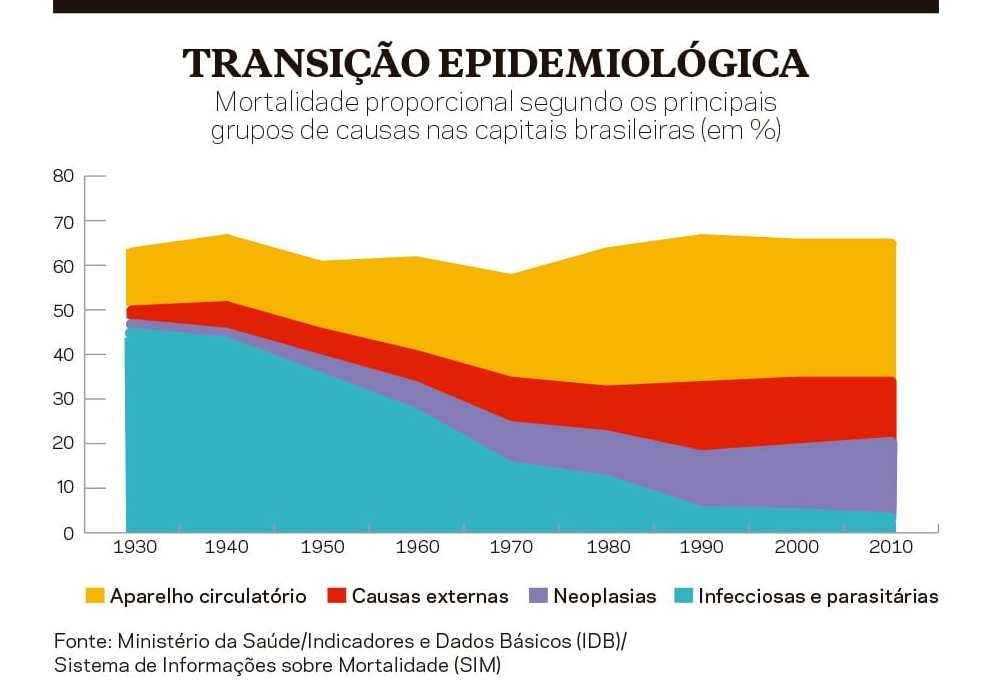

Idosos “sem-sem”: O caos geracional no BrasilEm 2024, houve recorde na geração de empregos. Mas, para quem tem mais de 50 anos, foram fechados 160 mil postos de trabalho. De um lado, há o etarismo no mercado de trabalho. Do outro, aposentadoria inalcançável. A “economia prateada” suprirá a falta de políticas públicas? Por Fabíola Mendonça, na CartaCapital Depois de um longo período de estagnação da economia e alto índice de desemprego, o Brasil voltou a comemorar o pleno emprego. Somente em 2024, foram abertos quase 1,7 milhão de postos de trabalho, um crescimento de 16,5% em relação a 2023, ano em que o mercado de trabalho formal já dava sinais de melhoras, revelam dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego no fim de janeiro. Trata-se, sem dúvida, de excelente notícia para o País. Há, porém, um fator que suscita preocupações: 90% dessas vagas foram ocupadas por jovens de até 24 anos. Para os brasileiros com mais de 50 anos, o cenário é bem diferente, foram fechados quase 160 mil postos de trabalho. O Censo Demográfico do IBGE de 2022 não deixa dúvida quanto ao acelerado processo de envelhecimento da população, uma tendência que já vinha se desenhando desde o fim do século passado. O número de idosos cresceu 57,4% em 12 anos. A previsão é de que eles representem mais de 50% dos habitantes do País até 2100, índice que, até a metade do século passado, não chegava nem a 10% da população. Um cenário desafiador para os gestores públicos e para a sociedade em geral, que precisam correr contra o relógio para se adaptar ao novo cenário. Para manter a força motriz da economia nacional, será preciso repensar o papel reservado aos brasileiros com mais de 50 anos no mundo do trabalho e no mercado consumidor. A chamada economia prateada é uma realidade da qual não podemos nos desviar. Sob o argumento de garantir a sustentabilidade da Previdência, sucessivas reformas deixaram a aposentadoria cada vez mais distante. De fato, a expectativa de vida do brasileiro quase dobrou ao longo de um século, mas o mercado de trabalho não tem assegurado oportunidades a quem ainda não atingiu a idade mínima ou cumpriu os requisitos para se aposentar. Ao contrário, os trabalhadores mais experientes tendem a ser precocemente descartados, como revelam os dados do Caged. Para complicar ainda mais o cenário, o processo de envelhecimento da população está ocorrendo a um ritmo mais acelerado que o visto nos países europeus. A França, por exemplo, levou 200 anos para aumentar a proporção de idosos na população, de 7% para 28%. “Estamos fazendo uma transição muito rápida, ela está se dando em 50 anos”, analisa o demógrafo José Eustáquio Diniz Alves, pesquisador aposentado do IBGE. “É um desafio muito grande para os gestores, para as políticas públicas, para a sociedade, para as famílias e para as pessoas se adaptarem a essa nova realidade.” Alheio a esse novo fenômeno, o mercado de trabalho é a representação máxima do etarismo. Com raras exceções, as empresas estão, cada vez mais, substituindo trabalhadores 50+ por mão de obra mais jovem e, geralmente, mais barata também. A dificuldade de permanecer no mundo corporativo não é novidade para os trabalhadores grisalhos, principalmente para a camada considerada idosa pela lei, quem tem mais de 60 anos. Historicamente, esse grupo é vítima de preconceito, algo que foi potencializado com a pandemia de Covid–19, quando muitos profissionais nessa faixa etária foram substituídos pelos mais jovens. Segundo Ana Karla Cantarelli, pesquisadora e especialista em desenvolvimento de pessoas, os números negativos do Caged para essa população refletem a herança da pandemia, mas também a discriminação estrutural no mercado laboral. “Não há uma justificativa apenas, a causa desse fenômeno é multifatorial. O grupo acima de 50 anos foi o que mais perdeu empregos na pandemia, porque concentrava os salários mais altos, e ainda vemos o resquício disso. Além do etarismo, há uma forte exigência por atualização e qualificação profissional, que eu acho que a gente precisa ter mesmo”, diz a especialista, acrescentando que o mercado necessita de um novo pacto geracional, onde experiência e inovação possam caminhar lado a lado. “O futuro do trabalho não tem idade, ele exige competência. E a geração mais velha tem muito a contribuir, muito mais do que o mercado imagina e, às vezes, até mais do que a própria geração 50+ acredita. O mundo corporativo não quer mais apenas o conhecimento técnico, quer maturidade emocional e inteligência relacional. E isso os mais experientes têm de sobra.” Com 58 anos de idade, o contador Geisomar Pires contempla as características elencadas por Cantarelli, mas precisou adaptar-se a uma realidade de muita desvalorização dos profissionais mais velhos para voltar ao mercado formal. Ele trabalhava como gerente administrativo e financeiro de uma grande construtora no Recife, com proventos que ultrapassavam 20 salários mínimos, além de vários benefícios. Em 2016, aos 50 anos, foi demitido e, com a indenização recebida, tentou empreender. Foi pego de surpresa pela pandemia, período que acumulou grande prejuízo, e há pouco mais de um ano voltou a trabalhar com carteira assinada. O salário é, porém, infinitamente menor do que recebia no antigo emprego. “É até natural que os mais experientes não consigam acompanhar a velocidade dos mais jovens. O que ainda faz com que alguns profissionais acima dos 50 anos resistam é o fato de que o conhecimento nunca será desprezado e o aprendizado obtido através da prática e da vivência será sempre útil e desejado”, salienta Pires, que está a um ano de completar os requisitos para se aposentar. E consenso entre os especialistas em recursos humanos e gestão de pessoas a necessidade de os profissionais acima de 50 anos continuarem estudando, buscando atualizar-se a partir da demanda do mercado. Segundo Ricardo Haag, headhunter e sócio da Wide Executive Search, empresa especializada no recrutamento de executivos para cargos de média e alta gestão, está em curso, numa escala ainda bem pequena, um movimento no mundo corporativo de buscar profissionais mais velhos para ocupar cargos de liderança. “Com 60 anos, a pessoa está a pleno vapor em termos de energia e experiência. Dá de mil a zero em muita gente de 20 anos. As empresas estão vendo isso e há uma tendência, cada vez maior, de absorção dessa mão de obra mais experiente”, diz, embora reconheça que ainda há grande resistência por parte dos empregadores com essa faixa etária. “É preciso um movimento das empresas para contratar essa mão de obra, mas também é necessário mais empenho dos profissionais. Muitas vezes, sinto uma insegurança brava, uma descrença de que aquela pessoa vai alcançar o espaço almejado”, explica Haag. “O sucesso da jornada depende muito da pessoa, o quanto ela se atualiza, se dedica pela busca, o quanto ela trabalha networking e investe tempo em formação para se manter firme nesse ambiente tão competitivo”, diz. “Estamos entrando numa dobradinha intergeracional e vejo muitas organizações implantarem políticas de inclusão para a população 50+, movimentando a economia prateada, que tem também um público consumidor grande. Para se manter viva profissionalmente, essa parcela dos brasileiros precisa investir em atualização tecnológica e voltar a aprender coisas a que ainda não teve acesso.” José Dari Krein, doutor em Economia Social e do Trabalho e professor da Unicamp, enxerga uma janela de oportunidade para os trabalhadores mais velhos, que representam um contraponto à apatia dos mais jovens em um mercado cada vez mais precarizado. “Existe uma mudança na percepção da juventude sobre o significado do trabalho, que faz com que uma parte importante dessa parcela da sociedade não queira trabalhar em qualquer coisa. É uma força de trabalho menos engajada, menos comprometida com aquilo que as empresas esperam”, opina. Com o envelhecimento da população brasileira, as empresas terão dois caminhos a seguir: ou absorver a população 50+ e melhorar as condições de trabalho para esse público ou terão de recorrer a imigrantes mais jovens para ocupar os precários postos laborais, como já acontece na Europa. Se, por um lado, as pessoas acima de 50 anos estão perdendo seus empregos, por outro, o sonho da aposentadoria para esse grupo fica cada vez mais inalcançável. Segundo Eduardo Fagnani, professor do Instituto de Economia da Unicamp, pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e do Trabalho e coordenador da rede Plataforma Política e Social, cerca de 100 milhões de brasileiros estão inseridos na população economicamente ativa. Destes, metade ou está desempregada ou na informalidade, e a outra metade contribui para a Previdência Social. Ocorre que, segundo a previsão do pesquisador, grande parte desses 50% que têm emprego formal não vai alcançar os critérios necessários para se aposentar, o que deve gerar um caos geracional a partir do empobrecimento exponencial da população mais velha. “Parte das pessoas que hoje estão na informalidade já não contribui com a Previdência e, portanto, não vai cumprir as regras de aposentadoria. A outra parte, que está no mercado formal, normalmente não fica no emprego continuamente. Tem períodos que está na formalidade e outros na informalidade, o que torna muito difícil cumprir os 20 anos exigidos de contribuição para o homem e 15 anos para a mulher para ter direito à aposentadoria. As pessoas que têm carteira assinada, por conta da rotatividade e de uma série de outros fatores, passam um bom período no mercado informal ou desempregadas”, explica Fagnani, ressaltando que a informalidade no Brasil vai aumentando progressivamente na medida em que as pessoas vão envelhecendo. “A chance de uma pessoa de 60 anos encontrar um emprego com carteira assinada é mínima. E, com as restrições a partir da reforma da Previdência de 2019, o cenário que vejo em 2060 é uma massa de velhos desassistidos, que vão frequentar os viadutos e os semáforos.” Autor do livro Previdência: o Debate Desonesto (Ed. ContraCorrente), Fagnani é um crítico ferrenho das sucessivas reformas da Previdência e da narrativa do mercado financeiro de que o Brasil não aguenta manter o sistema de aposentadoria de seus trabalhadores. Ele lembra que 80% dos idosos hoje têm como fonte de renda a aposentadoria ou o Benefício de Proteção Continuada, o BPC. “O que acontecerá em 2060, quando o País terá uma quantidade enorme de idosos que não vão ter fonte de renda porque o mercado de trabalho não oferece oportunidades e porque essas pessoas não conseguem se aposentar? Eu não vejo um cenário de crise fiscal, de colapso financeiro, como o mercado diz. Eu vejo é um cenário de colapso social, uma crise social gravíssima”, salienta. “Não adianta fazer uma reforma alongando o tempo da contribuição, excluindo várias pessoas por critérios draconianos. Isso não vai resolver o problema. O que tem de acontecer é encontrar alternativas para financiar a Previdência”, acrescenta Krein. Excluídos do mercado de trabalho e com uma aposentadoria quase inalcançável, os trabalhadores 50+ já estão sendo chamados de “sem-sem”, sem emprego e sem aposentadoria, um trocadilho com o desalento de parte da juventude brasileira, os “nem-nem”, que nem estuda nem trabalha. Segundo dados da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, órgão ligado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, foram investidos, em 2024, ínfimos 15 milhões de reais para políticas públicas de assistência à pessoa idosa. Alexandre da Silva, secretário do órgão, destaca que um dos grandes desafios do governo é implantar uma política pública voltada para reduzir o quanto antes o alto índice de analfabetismo entre os idosos, o que reflete diretamente no mercado de trabalho para esse público. “São mais de 11 milhões de analfabetos e metade deles é de pessoas idosas. Estamos em fase de conclusão do Plano Nacional do Idoso, o qual tem como uma das prioridades aumentar a escolaridade e estimular a formação técnica-tecnológica dessas pessoas”, explica. “Quando a gente pensa no trabalho, tem de pensar também no estímulo para a formação. Queremos criar formas mais equitativas para alcançar esses grupos.” Na velocidade com que o envelhecimento da população brasileira vem acontecendo, os problemas são sentidos muito além do mercado de trabalho. Há um forte impacto, por exemplo, na área da saúde. O aumento da expectativa de vida e a mudança na pirâmide etária da população alteraram os tipos de doenças mais comuns no País, prevalecendo, hoje, as chamadas doenças crônico-degenerativas. “Ao viver mais, as pessoas adquirem hipertensão, diabetes, doenças do aparelho hoste-locomotor, demenciais, Alzheimer, Parkinson, câncer. E, claro, isso só acontece agora porque antes não dava tempo, as pessoas morriam muito cedo”, explica o médico e ex-ministro da Saúde Arthur Chioro, acrescentando que dois terços dos óbitos no País são por doenças crônico-degenerativas e estão diretamente relacionadas ao processo de envelhecimento. Segundo Chioro, que participou da equipe de transição da saúde do governo Lula, essa pauta do envelhecimento está no radar do governo e deve ser trabalhada para atender não apenas os atuais, mas também os futuros idosos. “Precisaríamos priorizar o cuidado desde os bebês, para, por exemplo, combater a obesidade na infância, na adolescência. E fazer diagnóstico precoce de diabetes, de hipertensão e tantas outras doenças, ter uma alimentação mais saudável, combater o tabagismo e o uso abusivo de álcool, combater o sedentarismo. Isso tem de ser feito em todas as faixas, para que as pessoas possam ter um padrão de envelhecimento melhor”, diz. “No caso dos idosos, vamos precisar ampliar a oferta de cuidados na atenção básica, porque não adianta ficar internando, colocando todo mundo em um hospital. O cuidado é na atenção primária, é na estratégia de saúde da família, é no acompanhamento do desenvolvimento saudável, do controle das doenças, do cuidado com a saúde mental e assistência farmacêutica.” Os números confirmam a transição epidemiológica em curso. Até os anos 1960, a maioria dos brasileiros morria em decorrência de doenças infecciosas ou de parasitas. A partir dos anos 1970, as doenças cardíacas e do aparelho circulatório assumem a liderança e, agora, há um progressivo crescimento das neoplasias (câncer), cujos tratamentos são exponencialmente caros. “Tudo isso significa maior pressão sobre o sistema de saúde. O Brasil está fazendo uma transição demográfica de maneira muito rápida e isso demanda novos olhares, novas abordagens sobre a organização do sistema de saúde, o que impacta nos custos”, destaca o médico José Gosmes Temporão, ex-ministro da Saúde. Temporão defende que o Brasil assuma a autossuficiência na área de tecnologia na fabricação de medicamentos. “O Brasil depende hoje de 90% dos princípios ativos de fora e a produção de medicamentos é importada da Índia e da China. O governo brasileiro tem uma política, que comecei em 2008, de fortalecimento do complexo econômico e industrial da saúde que agora está num novo momento, muito mais fortalecido, que é de estimular parcerias público-privadas entre laboratórios de capital nacional, multinacionais e laboratórios públicos de transferência de tecnologia.” O ex-ministro diz ser preciso, ainda, uma mudança no sistema de saúde, hoje organizado, principalmente, para atender emergências e quadros mais agudos. “Tem a dimensão tecnológica, a científica, a financeira e também a dimensão organizacional. O sistema de saúde vai ter de migrar para uma nova estrutura, uma nova compreensão de como cuidar desses pacientes com doenças crônicas e, muitas vezes, múltiplas. As novas tecnologias de Inteligência Artificial e outras de telessaúde podem ser um instrumento poderosíssimo para enfrentar esses desafios”, ressalta. O envelhecimento populacional traz muitos desafios, mas também boas oportunidades de negócios. A economia prateada envolve todos os produtos e serviços adquiridos por essas pessoas, movimentando em torno de 2 trilhões de reais por ano no Brasil, ou 23% do consumo de bens e serviço, de acordo com a consultoria Data8. O setor é a terceira maior atividade econômica do mundo, movimentando mundialmente 7,1 trilhões de dólares anualmente. “As pessoas idosas têm um grande potencial de serem aproveitadas nas atividades econômicas e corporativas, mas também é um grande público consumidor, são pessoas voltadas muito para o bem-estar, para a sua realização pessoal”, lembra Krein. De olho nesse nicho, o empresário Fábio Alves criou a 3i Residencial Sênior, uma instituição de longa permanência para idosos, uma mescla de clínica e hotel para esse público. “A pessoa contrata o serviço de hospedagem dentro de um processo de moradia assistida, onde ela é inserida num residencial com suporte assistencial de cuidadores, equipe multidisciplinar e suporte clínico. São médicos, fisioterapeutas, aulas de artesanato e atividade física. E aí a pessoa paga uma mensalidade pela prestação de serviço”, explica Alves, que já conta com quatro unidades em funcionamento no interior de São Paulo e outras quatro em construção, expandindo os negócios para uma rede de franquias, uma delas já com inauguração prevista para o meio do ano, no Recife. Como projeto para o ano que vem, a empresa pretende construir um condomínio residencial voltado exclusivamente para idosos. | A A |

| OUTRAS PALAVRAS |

Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |

A A |